七草や黙って打つも古実顔

nanakusa ya damatte utsu mo kojitsu kao

nanakusa ya damatte utsu mo kojitsu kao

moliendo las siete hierbas…

una sabiduría antigua

su rostro en silencio

Issa Kobayashi

Sol, nubes, bosque, una montaña…

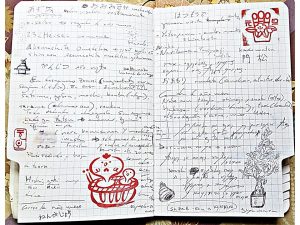

Kôfukuji. Esta mañana de enero en el templo junto al río Nakajima que atraviesa Nagasaki. Nanakusa no sekku. El festival de las siete hierbas. Daikon, seri… buf.. apenas me acuerdo de ninguna… Masu me lo explicó en su casa, hace días, en Año Nuevo. Y también el kagami mochi, pastel arroz espejo literalmente, ese adorno tan típico japonés que hay en todas las casas y comercios japoneses por estas fechas. Dos mochi redondos, uno más pequeño sobre otro más grande, la daidai, una especie de naranja agria pequeña con una hoja bien verde sobresaliendo.

Sol, nubes, bosque, una montaña…. Eso me dijo Masu que simbolizaba, según él, esos tres elementos. El sol del daidai apareciendo sobre la blancura de las nubes de mochi. El bosque insinuándose en esa hoja solitaria. Una montaña…. Masu tiene teorías, y buenas, para todo. Da gusto escuchar. Da gusto no saber.

“Antes de que los pájaros de China lleguen, arranca las siete hierbas silvestres y ponlas en tu mano….”

A veces, los ancianos canturreaban esa cancioncilla mientras majaban las siete hierbas en torno al siete de enero, tras las fiestas de Año Nuevo. Esa cancioncilla o algo parecido…. Me dice Masu. Retazos de palabras que hablan de retazos de palabras…

Hace pocos días, justo al volver de Oita, Izumi llamó a mi ventana y me invitó a acercarme al templo principal para asistir a la ceremonia de las siete hierbas.

En los templos es costumbre que el siete de enero se invite a todo el que quiera a participar de este “desayuno” especial a base de nanakusa gayu, una especie de gachas de arroz aderezadas con un majado de las siete hierbas de la fortuna.

En esta mañana de enero el templo junto al río aún brilla con la lluvia de la pasada noche. A la entrada todavía los zapatos de quienes me precedieron.

Una señora sentada sobre sus talones guarda silencio frente a un altar. ¿Ora? Descalzo en el tatami siento un pudor extraño, transparente.

En la estancia más al fondo el abad Matsuo san sirve las gachas a los pocos allí presentes. Asistido en todo momento por Izumi san que abre y cierra la olla que permanece humeante sobre el irori, el tradicional hogar japonés excavado en el suelo y con forma cuadrada. A un lado otro recipiente con el arroz, blanco, sin más, imprescindible en toda comida japonesa. Y el té. El té verde. En mi bandeja busco como por inercia el sol. ¿Podría valer el jengibre? No sé….

El sol, el de verdad, el de afuera, deja su luz sobre las plantas del jardín al que está abierta la sala.

La montaña… Ummm… la montaña casi la puedo oler. Siento su presencia más allá del cementerio que asciende por la colina, tras el templo. Buscando el cielo cubierta de árboles y soledad.

Oigo el silencio de la montaña ahora mismo en una mujer mayor que ora o pide frente a kanjis que no sé leer.

El pastel de arroz espejo. Qué cosas. ¿Será todo esto el reflejo de algo tan grande o tan pequeño que no puedo ni tocar? Tan lejano y tan cercano que ni siquiera puedo ver. Imaginar. Tan antiguo, tan presente. Tan callado…

El sabor del nanakusa gayu es soso. No tiene nada de especial. Como la lluvia, o una montaña, como un hoy cualquiera.

El shimenawa, las sogas hechas con paja de arroz, junto al resto de adornos de Año Nuevo se quemarán en breve. Y el kagami mochi se romperá en pedazos para comerlo en una ocasión especial dentro de un par de sábados o domingos. El kagami biraki, la apertura del espejo.

Intento sacar una foto al vapor que exhala la olla. El miedo a olvidar, a perder momentos como este, me lleva a menudo a ejercicios fatuos e inútiles así. Como fotografiar humo. Las sonrisas de los asistentes rompen en silencio el contraluz de algo que no está dentro ni afuera.

Matsuo san posa incluso cazo en mano, sonriente, para que el gaijin tenga su momento no-momento guardado a buen recaudo.

Al salir del templo me calzo con parsimonia. Por un momento pienso en caminar descalzo sobre la hierba húmeda. Cruzar el jardín bajo el sol de la mañana que se abre y tocar despacio las antiguas vigas de madera que sostienen la montaña que no se ve.

Algunas nubes, muy blancas, parecen llegar del mar y buscar el bosque, más allá de la colina cubierta de tumbas de piedra. La luz brilla sobre una lluvia antigua y transparente.

nanakusa…

a nada sabe

el aire de la montaña

-*-