浅ましと鰒や見らん人の顔

asamashi to fugu ya miruran hito no kao

con la misma facha

del pez globo al que miran

las caras de la gente

La piel del pez globo es sorprendentemente suave. Y brillante. El fugu no tiene escamas y aún en días encapotados como este parece esculpido en porcelana. Recién salido del agua te mira con carita de pasmo, frunciendo su pequeña boca como para darte un beso.

Hay veces que sacas una foto pensando en alguien. En su cara. “Verás la cara que va a poner cuando se la enseñe”, piensas. Hay una extraña relación entre las cosas, se enganchan en la mente, en la memoria, como las cerezas en un bol.

Takahama es un pueblecito de pescadores en la costa este de Kyushu. Está en lo que se conoce como Youra Hantô, la Península de las cuatro bahías.

Usuki, Tsukumi, Saiki, Kamiura… la carretera es tan estrecha y la frondosidad tan apabullante que las luces del coche se dan automáticamente interpretando que atravesamos un túnel. La península es una estrecha lengua de verdor que gira un y mil veces adentrándose en el océano.

Si no le hubiese visto mirar el mapa cuando paramos en el vivero, diría que Masu conduce por allí de lunes a viernes como si tal cosa. Me gusta la sensación de minúscula ingravidez que sientes cuando tomas un badén a la velocidad adecuada. ¡Uoou! En español. ¡Uuah! En japonés.

En cuanto vi a los cuatro paisanos pescando en el puertecito de Takahama pensé en mi hermano. El principal avatar de mi hermano, en mi particular bol de cerezas, es alguien caminando por el río, pescando en silencio con la maestría y la naturalidad de una nutria o un martín. El agua aquella era tan cristalina que daba miedo. Los pececillos de colores que la cámara no pudo captar parecían flotar justo aquí, debajo de los pies… pero no. Había metros de agua invisible allí, en aquel día nublado.

-¡Fugu! – Masu se ríe y señala a uno de los pescadores. Un pez globo no muy grande pende del extremo de la caña un segundo y un momento después es liberado del anzuelo. Pregunto si lo puedo tocar antes de que lo devuelvan al agua. No quiero que el pez sufra pero la cara de mi hermano viendo la foto es demasiado poderosa. “De estos no hay en el Ucero eh” estoy ya disfrutando…

Masu me sacó tres o cuatro fotos apresuradas. En la mitad me corta cabeza. En la otra mitad no se ve el pez.

La mañana se va cerrando y ahora las luces del coche pasan más tiempo encendidas que apagadas. En un zigzag de la carretera pasamos junto a lo que parce una factoría abandonada. Debí sentir un aware porque el peso de una transparencia de metros de profundidad que siguió entonces no lo he podido fotografiar nunca. El cielo gris y el verdor de la montaña. La herrumbre que ya prende en las junturas metálicas y en los rincones. La claridad del océano que algo siente en alguna parte.

Antes de almorzar paramos en una playa. No hay nadie. En el horizonte un cabo que se resistir a desaparecer en el agua se deshace en rocas de formas caprichosas. Hay aquí una tranquilidad misteriosa y lisa, irrebatible como el abrazo de un amigo. No sé las fotos que saqué intentando relacionar aquel horizonte con alguna otra cosa que aún desconocía. Tampoco sé en la cara de quién pensaba entonces.

Masu se empeña en que me ponga yo mismo en la foto. Coge mi cámara y apunta. Otra otra. Cambia de posición, se agacha, se levanta… Pienso en las rocas perdiéndose en el océano, a mi espalda. Yo no soy un experto fotógrafo pero me doy cuenta de que o Masu no tiene un acertado sentido de la puntería o no me está sacando las fotos a mí.

-Kamome- dice señalando con el dedo. Una gaviota, a mi espalda, planea sobre las olas no muy lejos de la orilla.

Masu me sacó seis o siete fotos. En una hay un precioso horizonte marino con un tipo delante distraído con vete a saber qué. En otras dos ese tipo con una gaviota flotando en el aire, a su espalda. En las demás un precioso horizonte marino con una preciosa gaviota planeando sin esfuerzo junto a la orilla de lo que parece una playa solitaria.

Justo antes de volver al coche recogí del suelo una concha de caracola horadada por el agua y la arena. Parece el suave giro de un pez en el agua, porcelana, una espiral en la nada.

El sitio este se llama Shiranami, ola blanca, y nos lo ha recomendado uno de los pescadores de antes. Ambos nos decidimos por el kaisen-don, una especie de bol de marisco y pescado crudo sobre una base de arroz. Estamos solos almorzando así que el dueño se queda junto a nosotros de charleta. El sitio es pequeño, algo oscuro, pero limpio y agradable como siempre son estos sitios en Japón.

Keizô, el dueño, tiene ya sus añitos y charla sonriente y afablemente con Masu. Cuento los segundos hasta que salga la palabra “haiku”.

-¡Uuah! -como si tomara un pequeño badén de la carrera que no existe, Keizô san me mira entre asombrado y divertido. Un gaijin por aquellos andurriales es raro, un gaijin que diga escribir haikus por aquellos andurriales…. La cara que se te queda… y sin foto.

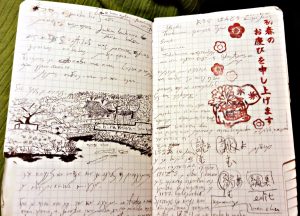

Me pregunta qué haijin me gusta. Según digo nombres sus cejas van arqueándose más y más. Parecen gaviotas blancas. Le enseño mi libreta con apuntes y dibujillos. –Sugoi… -dice. Masu ríe divertido. A Keizô san le gusta Kobayashi Issa. Asiento… Y el karaoke. Esto ya no sé….

Después de intentar participar en la conversación con mi minúsculo japonés me voy retirando poco a poco a mi taza de té. Ellos dos continúan hablando y soltando exclamaciones de asombro. ¡Ara ara! ¡subarashii! ¡sugoi! … Entiendo palabras sueltas. En un momento dado oigo claramente “Feripe segundo”. Dios, daría diez kaisen-don de estos por saber de lo que están hablando. ¡Sugoi!

El hombre nos invita al cafelito, sin azúcar porque no hay, y luego insiste en que salgamos al jardín. Hay una cosa muy especial que quiere mostrarnos.

-Hotei –dice, delante de una piedra bastante grande. Parece mojada por la lluvia. Las exclamaciones se suceden…

Hotei Hotei…. El monje zen aquel de la China del siglo X que andaba errante por las caminos con un hatillo al hombro. Uno de los siete dioses de la fortuna según los japoneses. El “buda feliz” que llaman por ahí, panzón y permanentemente sonriente. Hotei… se supone que se le intuye en las formas de la roca… Masu y yo nos agachamos, nos levantamos, cambiamos de posición…. No sé…

Tengo solo una foto junto a Keizô san y Hotei. La sacó Masu y está perfectamente encuadrada.

Del fugu se aprovecha todo. Como del cerdo. Vaya, qué tópico. Piel, carne, huesos, hígado… Bien es verdad que si te comes una buena loncha de jamón de cerdo es poco probable que acabes en urgencias con una intoxicación que termine facturándote al Paraíso de la Tierra Pura. El fugu, su hígado, es muy venenoso y por eso hace falta un permiso especial para manipularlo y cocinarlo. Los restaurantes que lo sirven son pues caros y no muy abundantes. Es una comida para ocasiones especiales. Dicen que los verdaderos maestros saben “intoxicar” la carne del pez justo justo lo suficiente para sentir en tu boca un desconcertante cosquilleo como si se te durmiera ligeramente.

Tampoco pensaba yo en estas cosas cuando aquella misma noche cenamos fugu en un restaurante, ya en Ôita. La mujer de Masu se reía cada vez que él pedía más sake, aromatizado con las aletas tostadas de fugu, mientras me intentaba explicar que con los testículos del pez se hacía caldo. Ella suspiraba y se reía “Ay Masu…” Qué caritas…

El sake es lo que tiene, o el suave veneno de porcelana del fugu… uoou… uuah…

Hashioki es como se llama a los soportes de diferentes materiales e infinitos diseños que se colocan en la mesa para apoyar los palillos y que con sus extremos no toquen el mantel. Tengo uno que me regalaron en aquel restaurante. Tiene forma de fugu, aunque a mí también me parece un cachalote, no sé…

Tocar su brillante superficie es como acariciar cerezas… Algo en mí transparenta la claridad de un océano que calla en alguna parte, algo en mí sucumbe al ligero adormilamiento de la herrumbre que tizna el envés de la hiedra.

“Tranquilo. No te preocupes lo más mínimo.” Hay quien te diría algo así y no verías nada. Existen sin embargo personas que cuando te dicen “tranquilo” algo en ti en verdad se aquieta, sin saber cómo ni por qué, algo invisible y bueno, como esa lluvia que ni siquiera te diste cuenta de que caía mansamente mojando las grandes piedras del jardín. Y ves. El abrazo de un amigo, la playa solitaria que se demora en volver a ser océano.

Algunos aldeanos, qué mayores, trajinan en los huertos o hacen labores manuales junto a sus casas. Hay un silencio antiguo y silvestre aquí.

Algunos aldeanos, qué mayores, trajinan en los huertos o hacen labores manuales junto a sus casas. Hay un silencio antiguo y silvestre aquí. Es una casa que puede visitarse. Madera sobre madera. Vigas trabadas que aguantan el tiempo, el cielo. Con esos tejados que parecen de paja pero en realidad son como de ramitas, ¿de ciprés? ¿de cedro? prensadas y casi compactadas para construir una cubierta sólida.

Es una casa que puede visitarse. Madera sobre madera. Vigas trabadas que aguantan el tiempo, el cielo. Con esos tejados que parecen de paja pero en realidad son como de ramitas, ¿de ciprés? ¿de cedro? prensadas y casi compactadas para construir una cubierta sólida. Afuera, un último caqui aún aguanta en una de las ramas del árbol.

Afuera, un último caqui aún aguanta en una de las ramas del árbol.

Al mirar hacia atrás en el sendero que termina en el mar… ¿En qué momento me quedé solo?

Al mirar hacia atrás en el sendero que termina en el mar… ¿En qué momento me quedé solo?

Bashô visitó este lugar en conmemoración del quinientos aniversario de la muerte del pobre Yoshitsune, en su periplo por la estrecha senda del norte profundo. Rodeado de estos cedros y pinos inmensos, surgiendo de la nieve como columnas, podría pensar que siglos y generaciones no son nada. Que todo sigue tal cual. Podría volver aquí quinientos años después y seguiría este silencio tan blanco. En lo profundo del bosque, en la profundidad etérea de la nieve.

Bashô visitó este lugar en conmemoración del quinientos aniversario de la muerte del pobre Yoshitsune, en su periplo por la estrecha senda del norte profundo. Rodeado de estos cedros y pinos inmensos, surgiendo de la nieve como columnas, podría pensar que siglos y generaciones no son nada. Que todo sigue tal cual. Podría volver aquí quinientos años después y seguiría este silencio tan blanco. En lo profundo del bosque, en la profundidad etérea de la nieve.

En la luz del sol tamizada por las celosías de madera el polvo, de siglos iba a decir, no, el polvo sin más, brilla ahora sí, ahora no, en la soledad de esa casa vacía, cerrada la mayor parte del tiempo. Al salir fuera, en el coche junto a Hotta-san para retomar la ruta por Hirado, es en lo único que pienso. Qué cosas.

En la luz del sol tamizada por las celosías de madera el polvo, de siglos iba a decir, no, el polvo sin más, brilla ahora sí, ahora no, en la soledad de esa casa vacía, cerrada la mayor parte del tiempo. Al salir fuera, en el coche junto a Hotta-san para retomar la ruta por Hirado, es en lo único que pienso. Qué cosas. Hotta-san vive en Tenkeiji, el templo del que su marido se encarga desde hace muchos años. Mientras tomamos un té verde servido primorosamente por ella, claro, admiro el pequeño jardín interior que parece rodearnos y penetrar las estancias cubiertas de tatami. Ella cuenta que es probable que el funeral de uno de esos tres soldados de la foto se celebrara en este mismo templo. Quizá Santôka asistiera a aquel funeral y escribiera el haiku caligrafiado sobre el papel que vimos esta mañana en Nagayama, me dice.

Hotta-san vive en Tenkeiji, el templo del que su marido se encarga desde hace muchos años. Mientras tomamos un té verde servido primorosamente por ella, claro, admiro el pequeño jardín interior que parece rodearnos y penetrar las estancias cubiertas de tatami. Ella cuenta que es probable que el funeral de uno de esos tres soldados de la foto se celebrara en este mismo templo. Quizá Santôka asistiera a aquel funeral y escribiera el haiku caligrafiado sobre el papel que vimos esta mañana en Nagayama, me dice.