“La pintura es poesía muda;

la poesía pintura ciega”

Leonardo Da Vinci

Cerramos con esta entrega, una serie mensual que humildemente, y también con cierto descaro, pretendió acercar algunos elementos del sumie y de la pintura japonesa en relación con el haiku. El objetivo fue el de generar al menos la curiosidad para animar al lector a esbozar algunas pinceladas. Descubrir lo que se siente cuando se practica el sumie y encontrar también una posibilidad más de transitar el camino.

Chantal Maillard, en el prólogo de “El monje desnudo” 100 haikus de Taneda Santoka, al referirse al haiku expresa:

“A partir de entonces, no pudo desligarse de este tipo de sabiduría. De hecho se integró de tal manera en las prácticas del zen que llegó a ser una de las tres artes más apreciadas en sus monasterios junto al tiro con arco y la caligrafía o la pintura sumie. Las tres artes eran, en efecto, idóneas para instruir y poner a prueba a los adeptos en aquello que más se valoraban en las escuelas zen: la comprensión de la inmediatez, la fugacidad de lo real.

El haiku, la pincelada o el tiro con arco responden inmejorablemente a la necesidad de expresar lo fugaz con la misma inmediatez con que puede captarse; una expresión que, lejos de ser apresurada, ha de ser el resultado de un largo entrenamiento, y la pericia adquirida no es el fruto de la repetición del gesto sino una toma de contacto profundo con aquello que se quiere representar.

El haiku, la pincelada o el tiro con arco responden inmejorablemente a la necesidad de expresar lo fugaz con la misma inmediatez con que puede captarse; una expresión que, lejos de ser apresurada, ha de ser el resultado de un largo entrenamiento, y la pericia adquirida no es el fruto de la repetición del gesto sino una toma de contacto profundo con aquello que se quiere representar.

La sencillez, la limpieza, el despojamiento de un trazo de pincel sobre un papel que embebe se hayan Igualmente en la línea que sigue la flecha al atravesar el aire o en las palabras que han de expresar también el blanco: la realidad compleja es el centro en el que convergen el cazador y su presa, el observador y lo observado.“

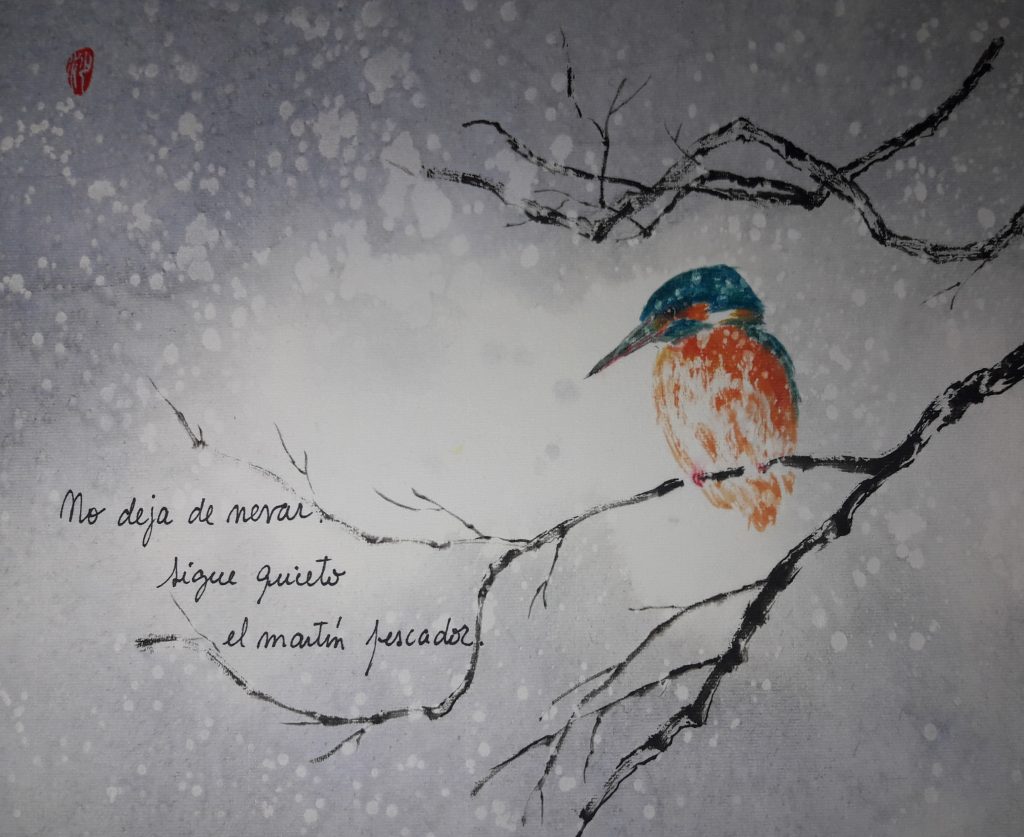

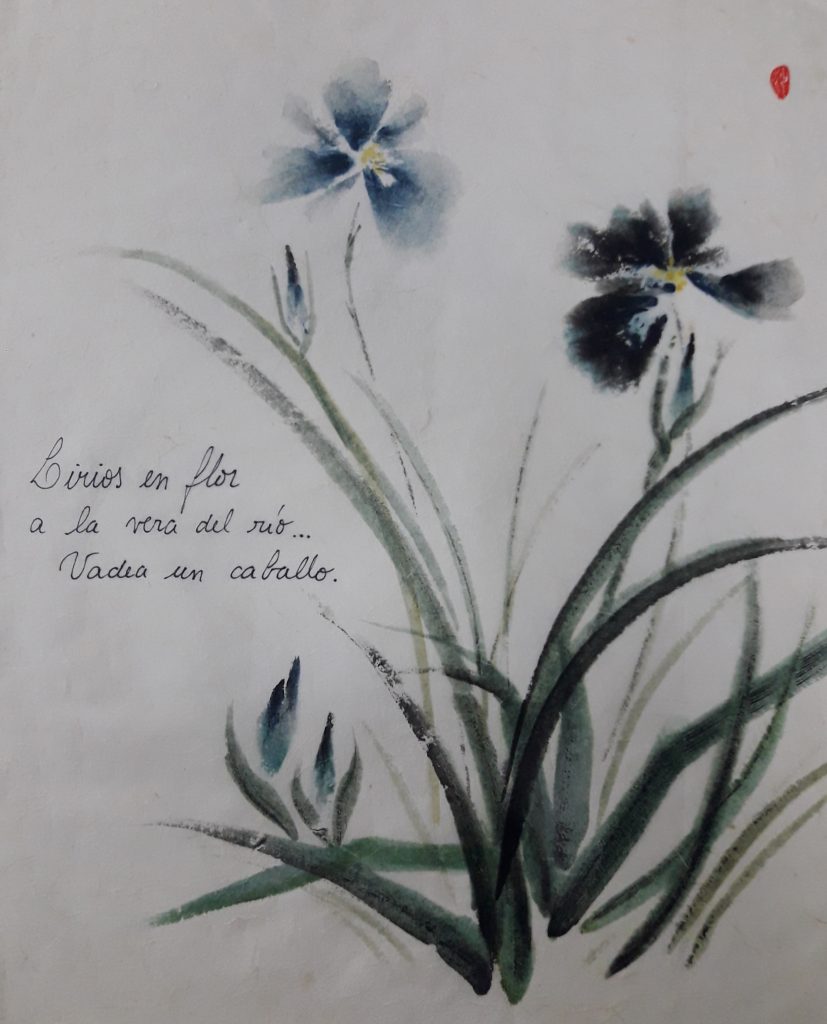

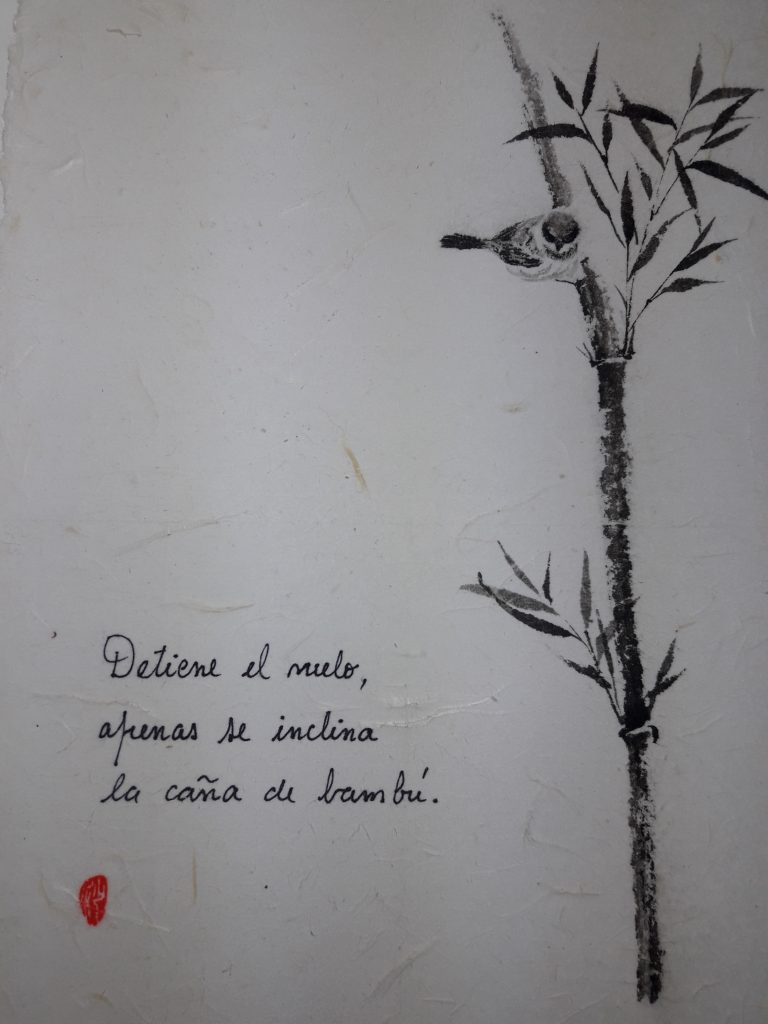

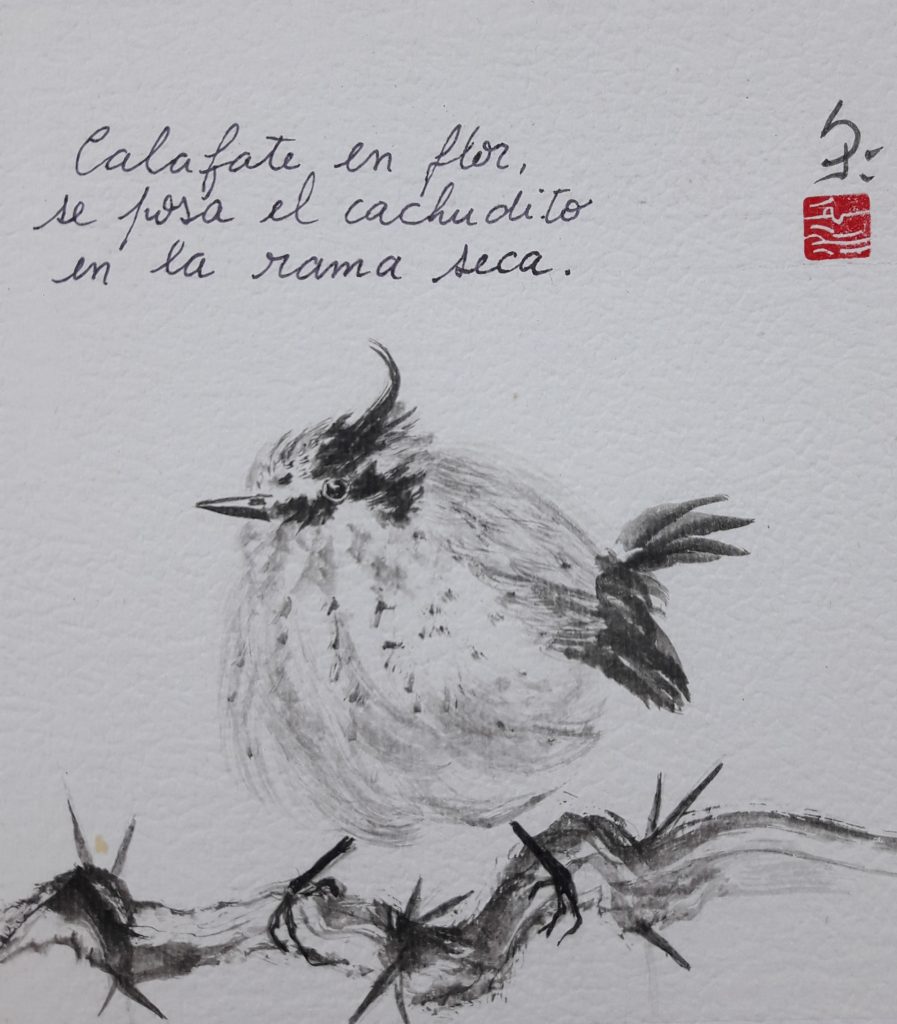

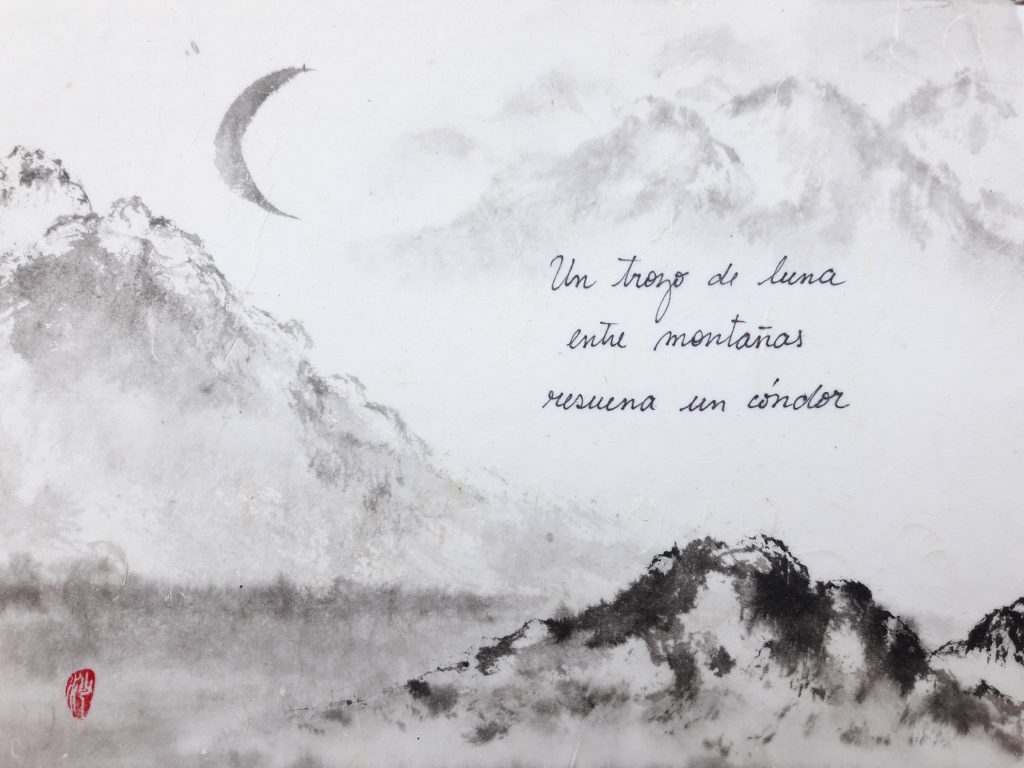

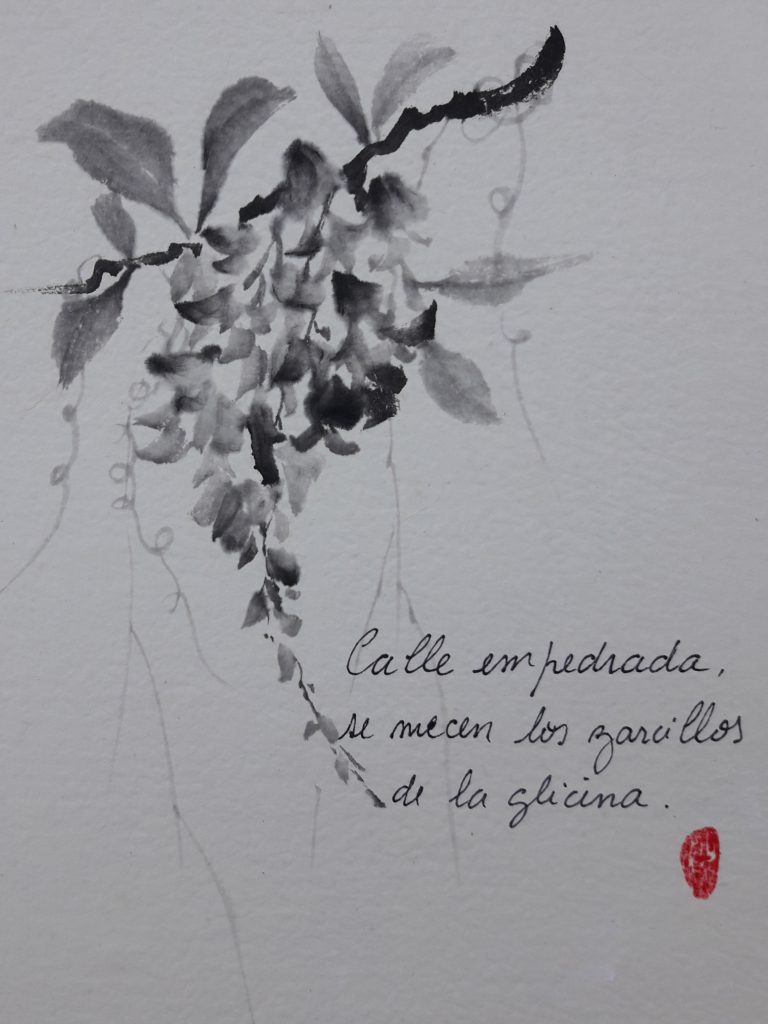

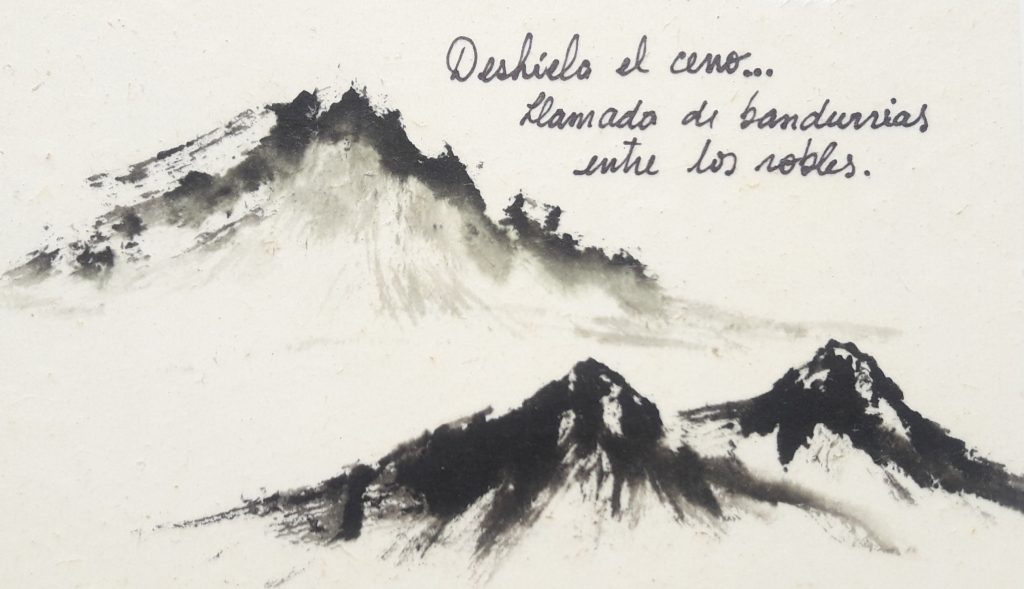

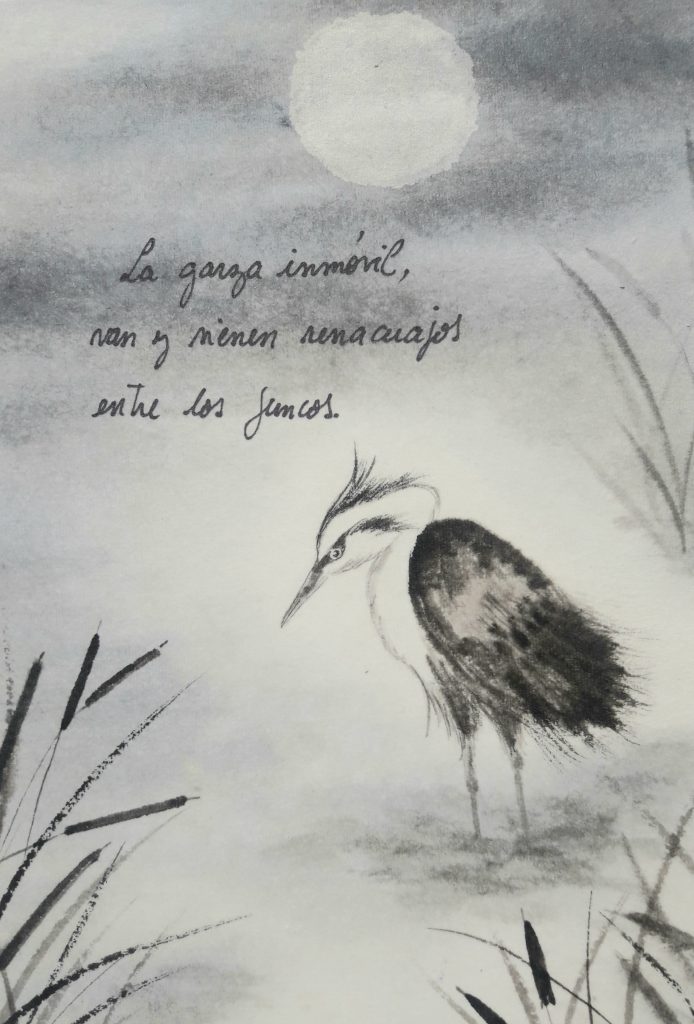

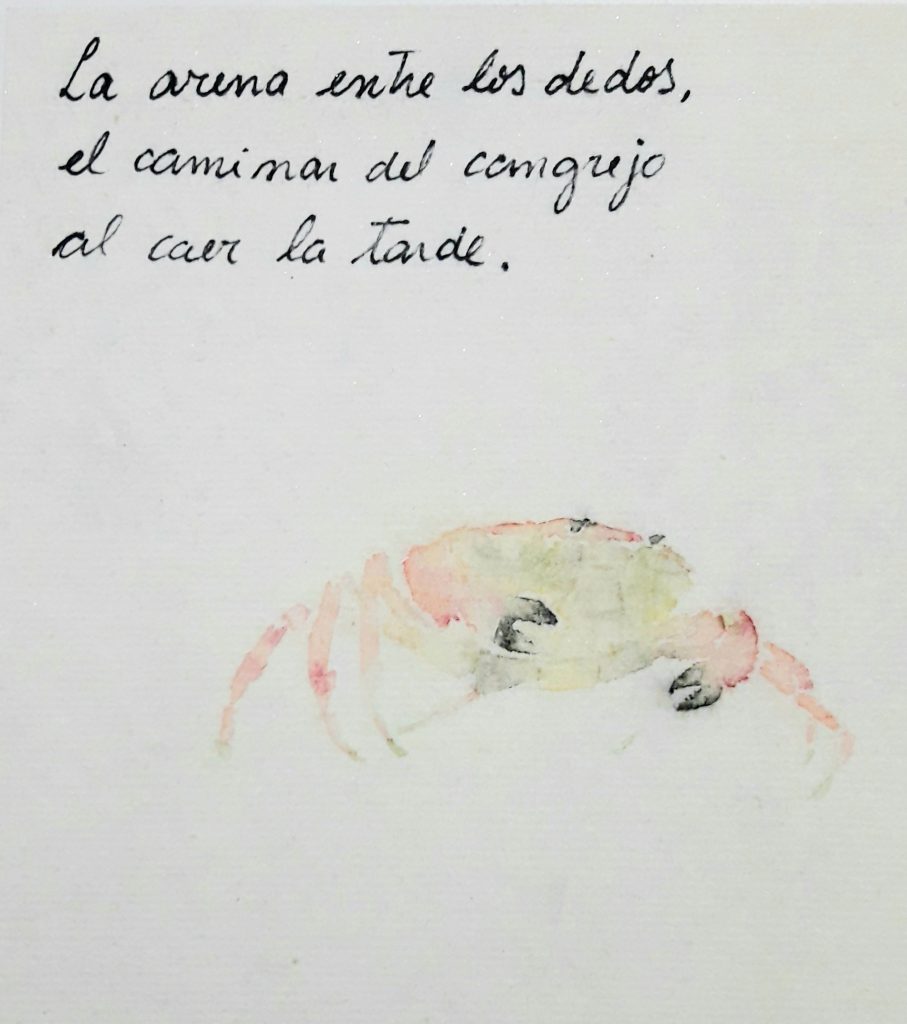

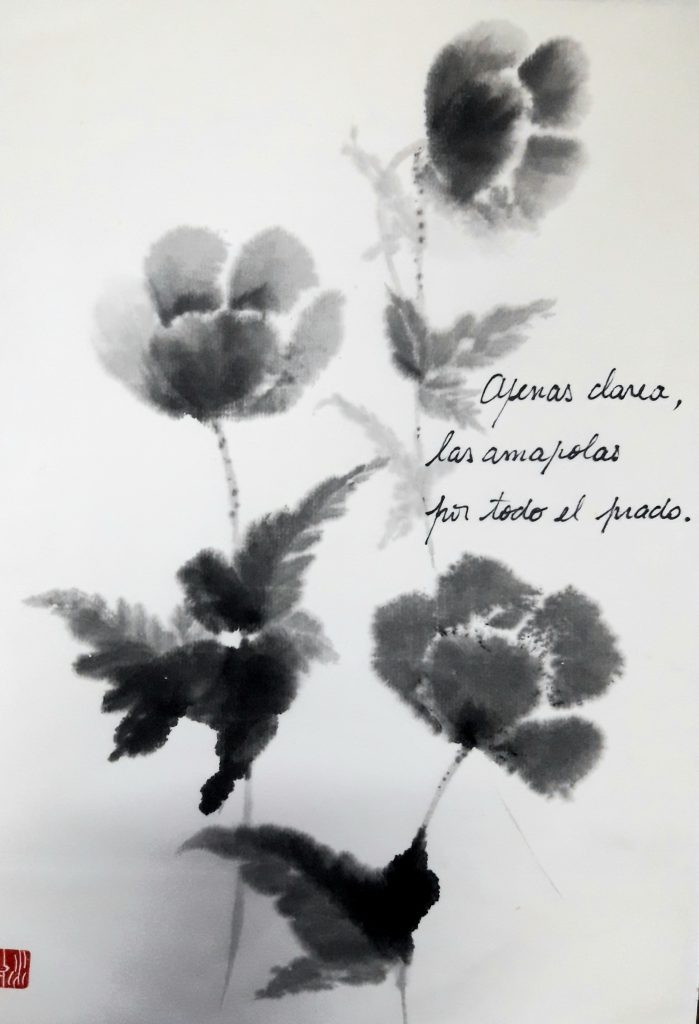

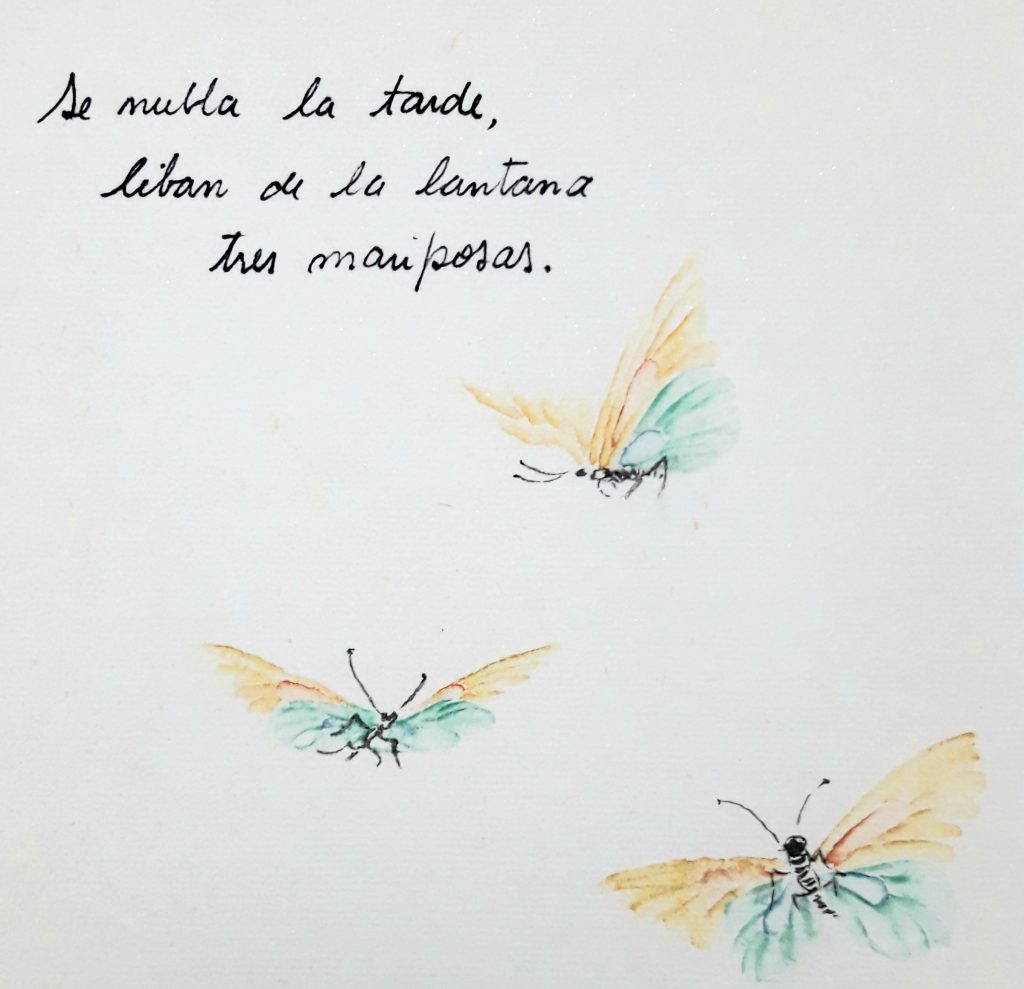

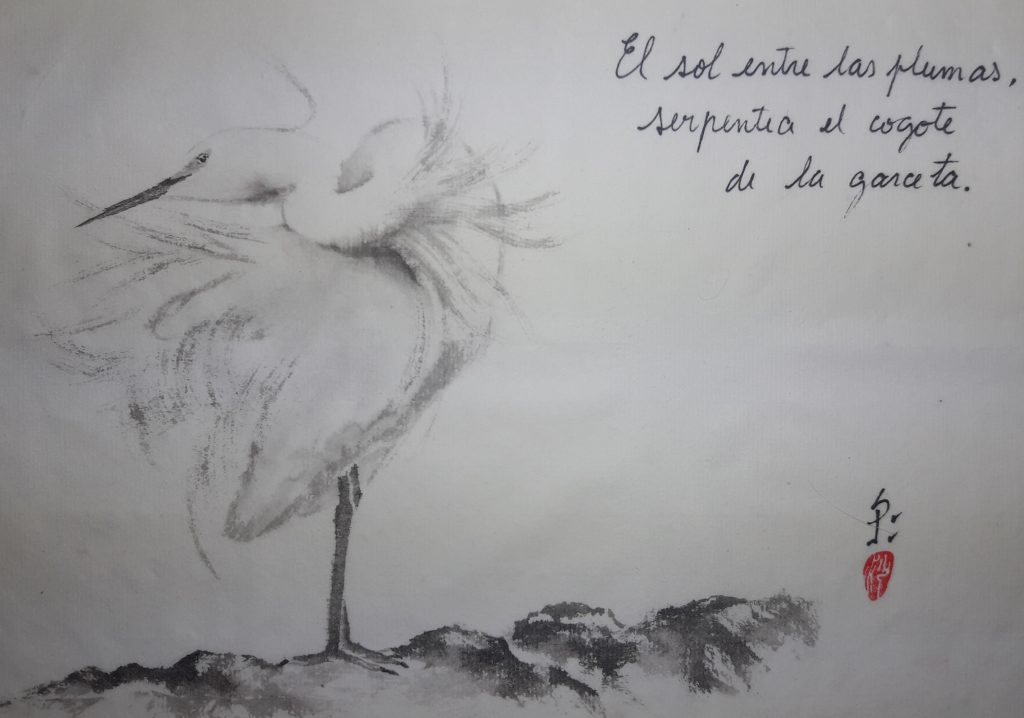

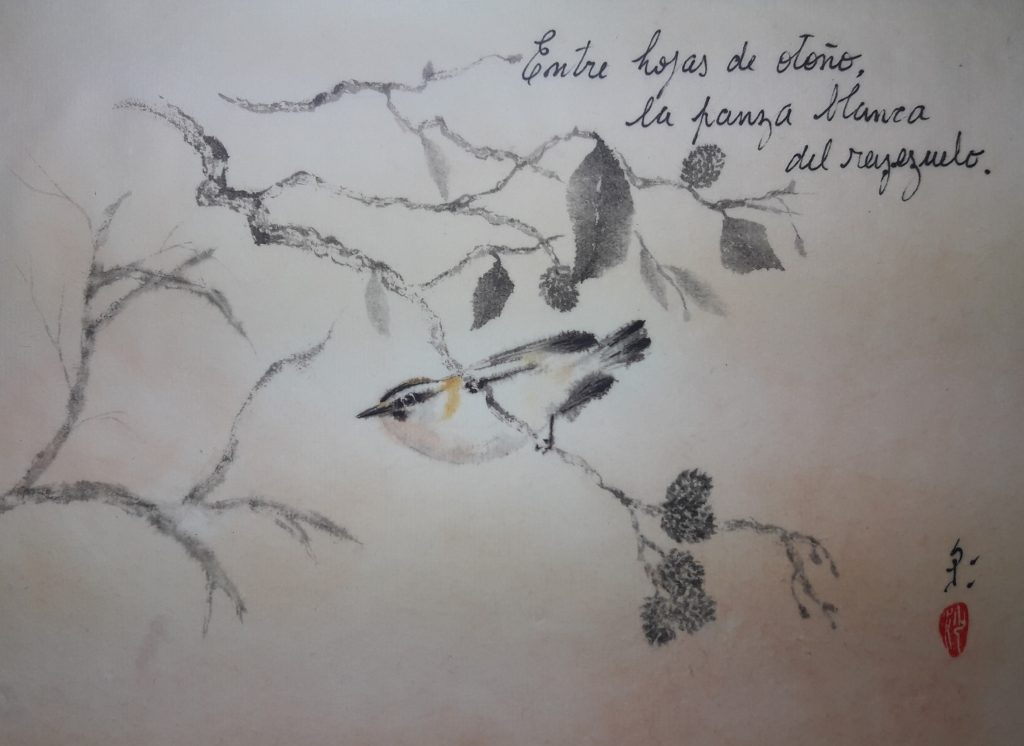

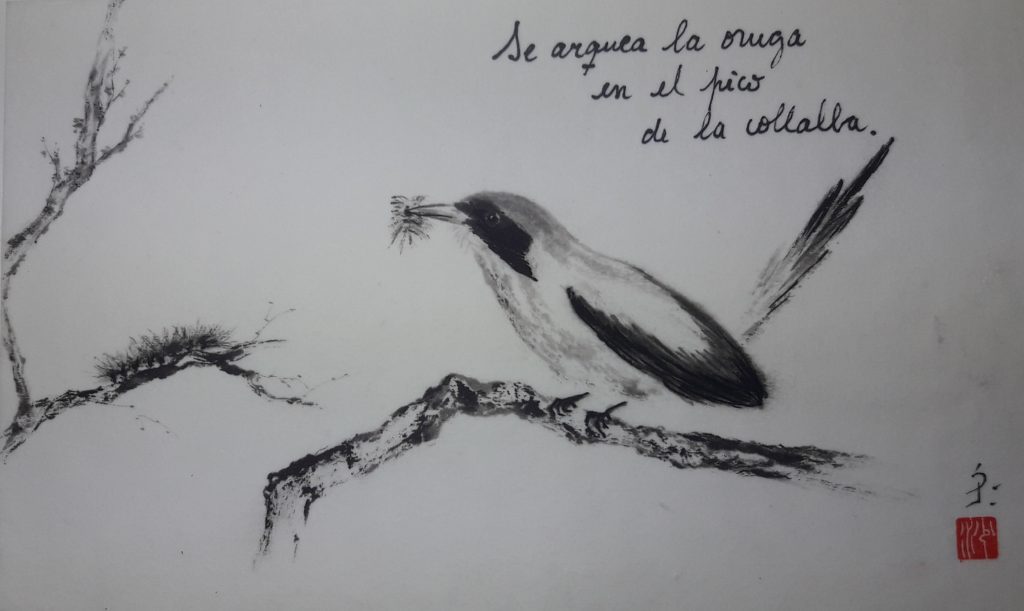

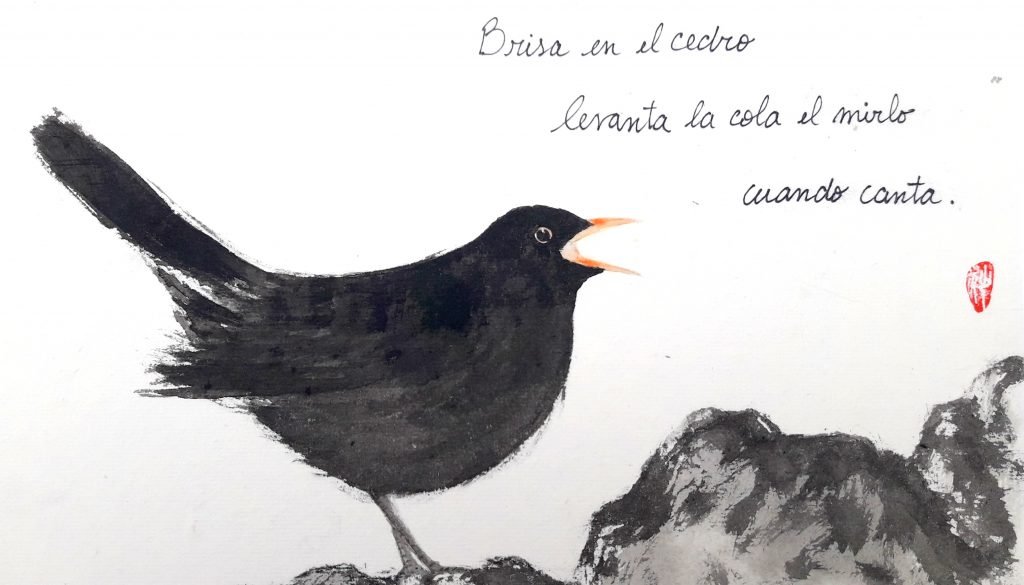

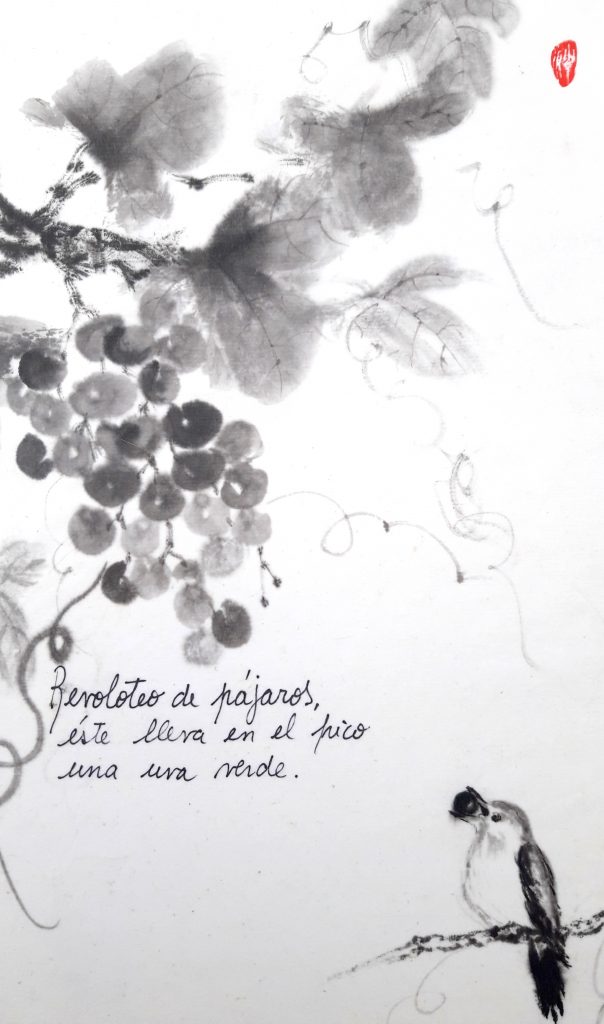

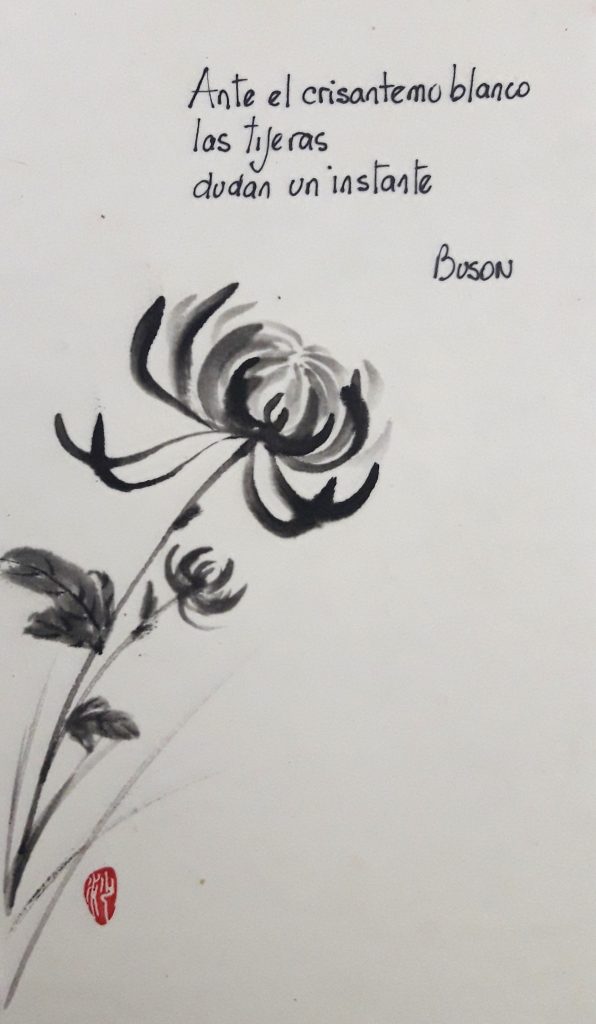

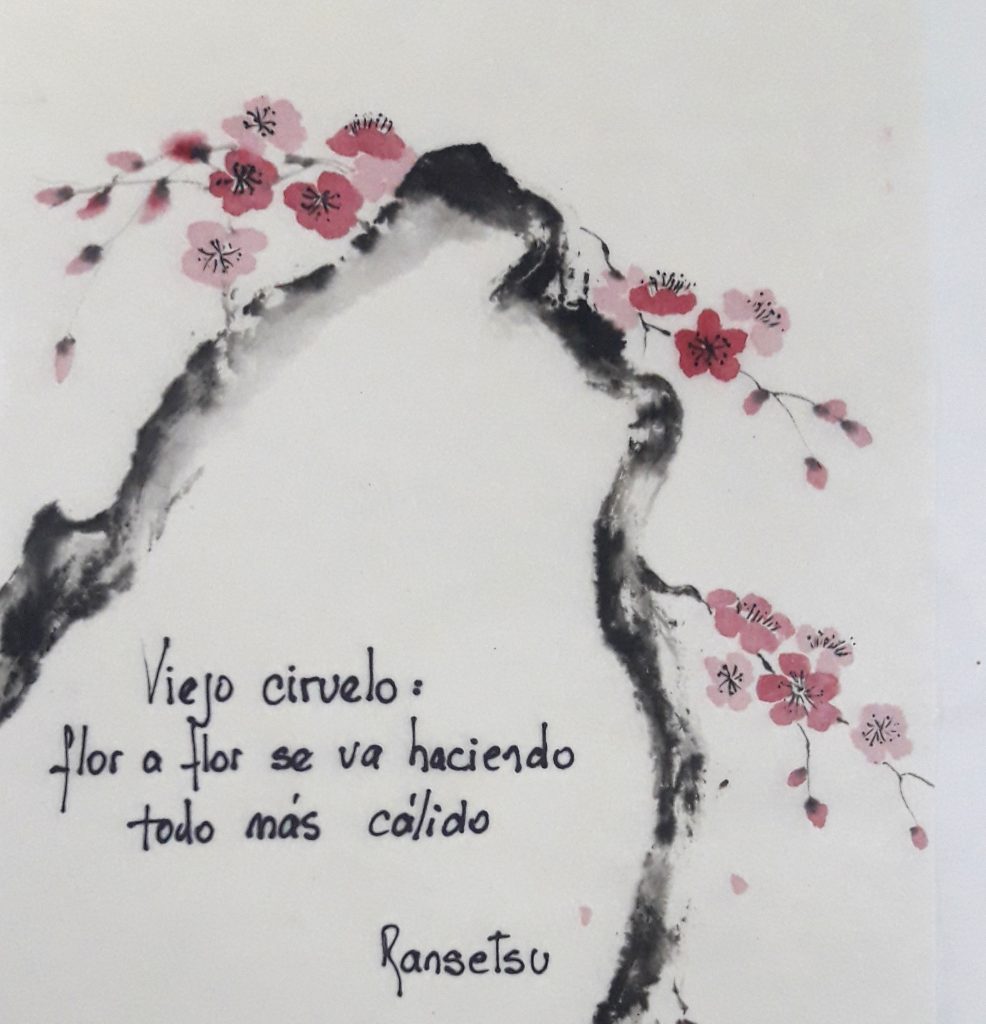

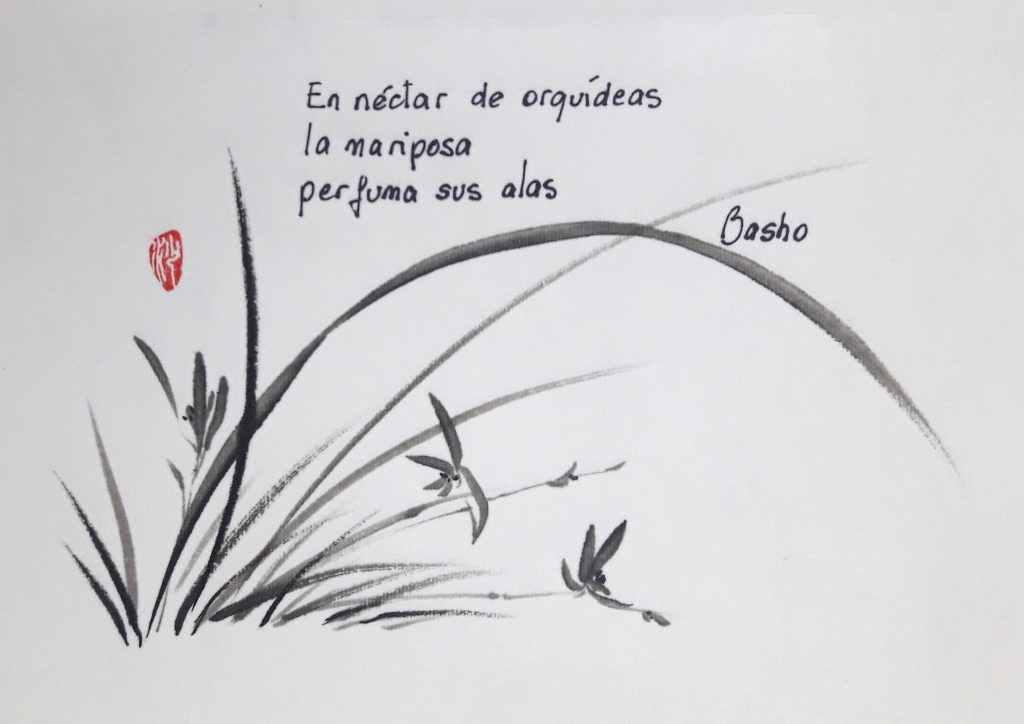

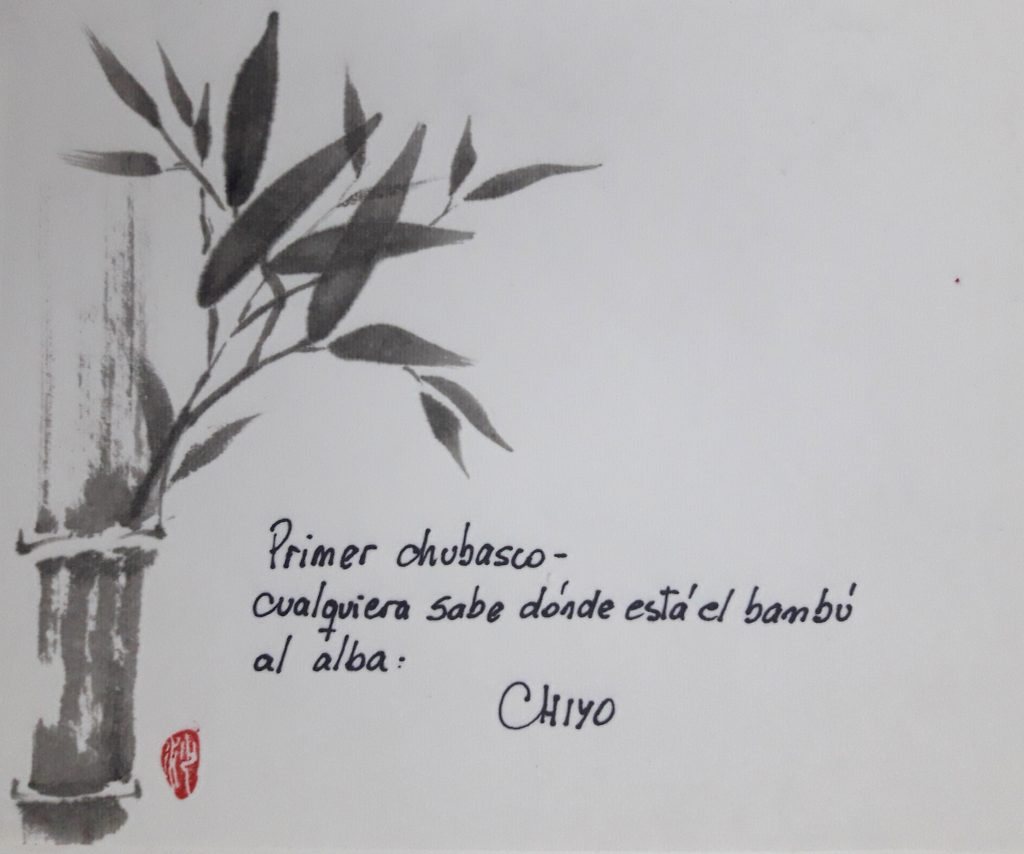

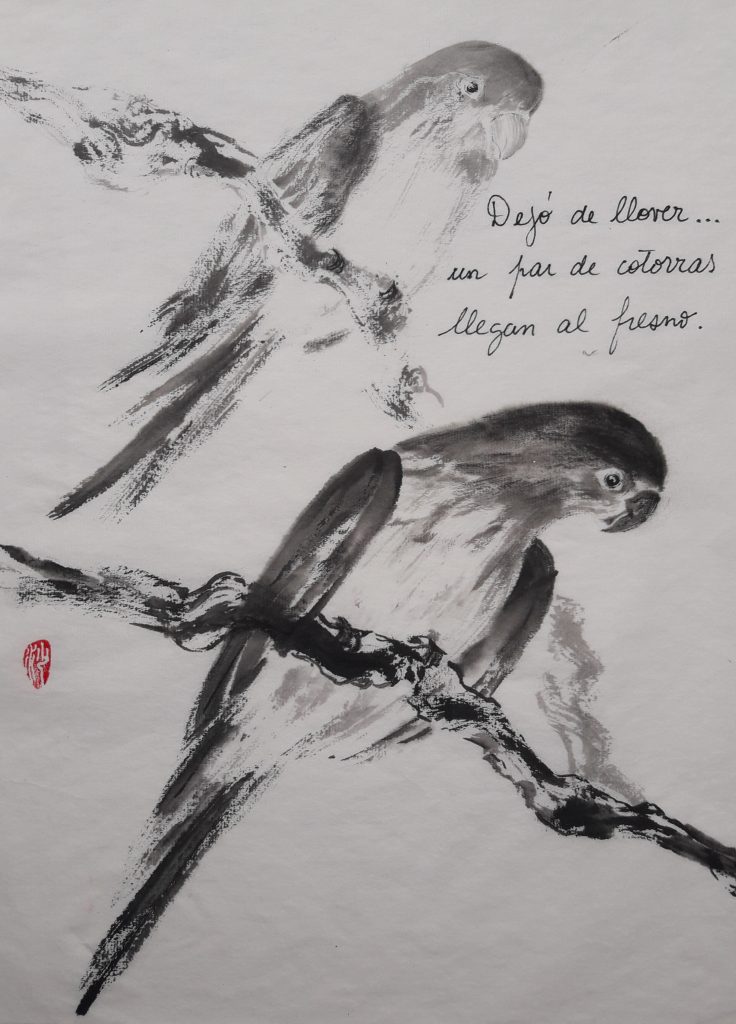

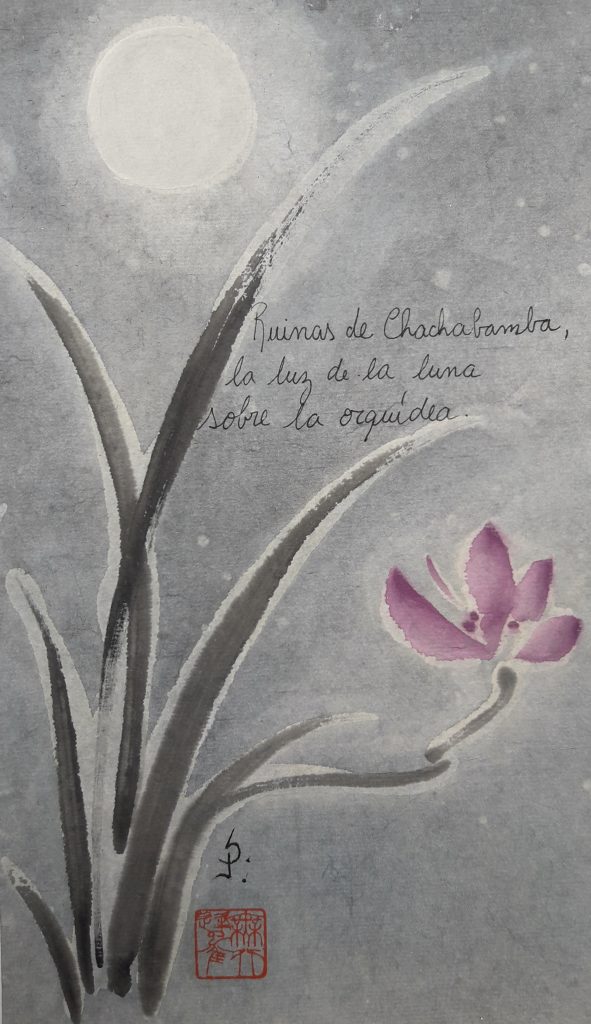

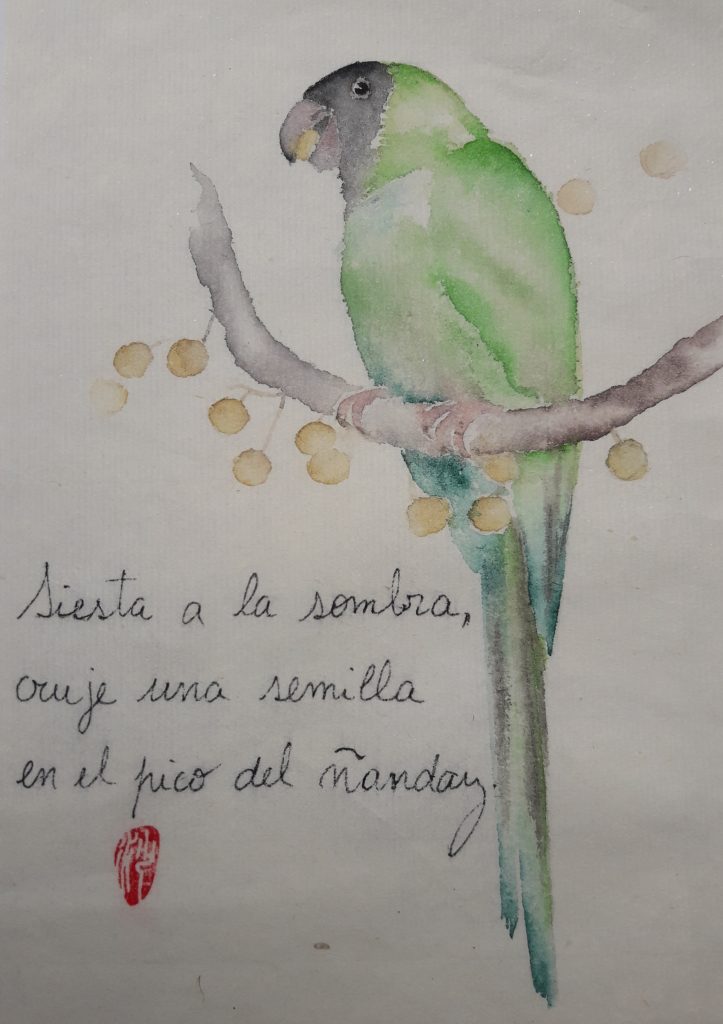

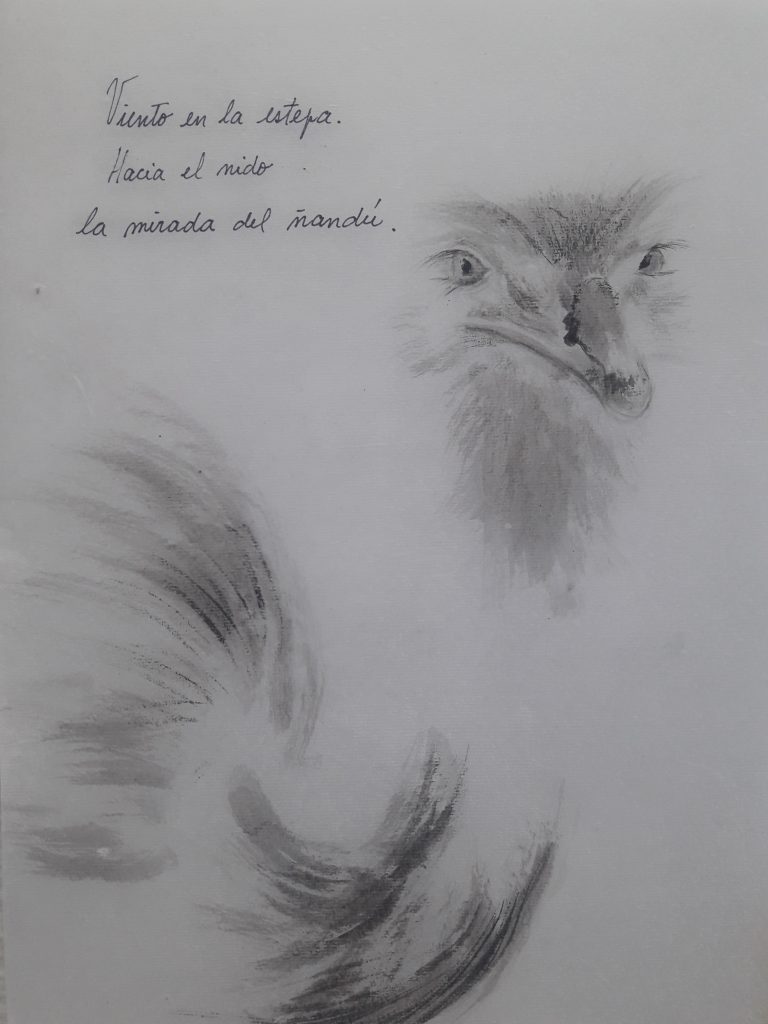

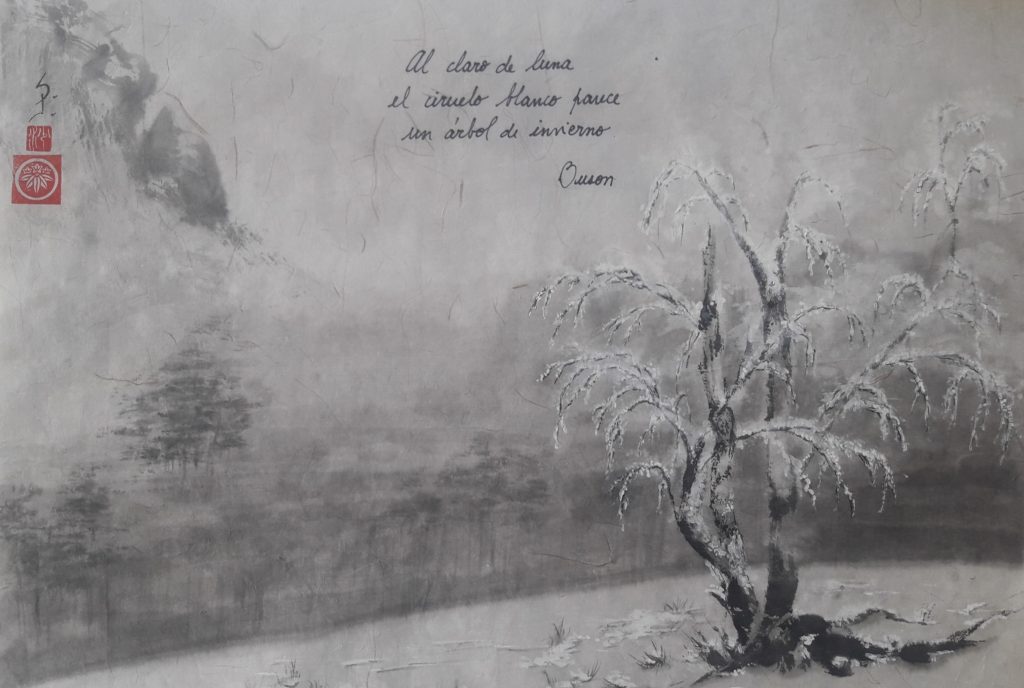

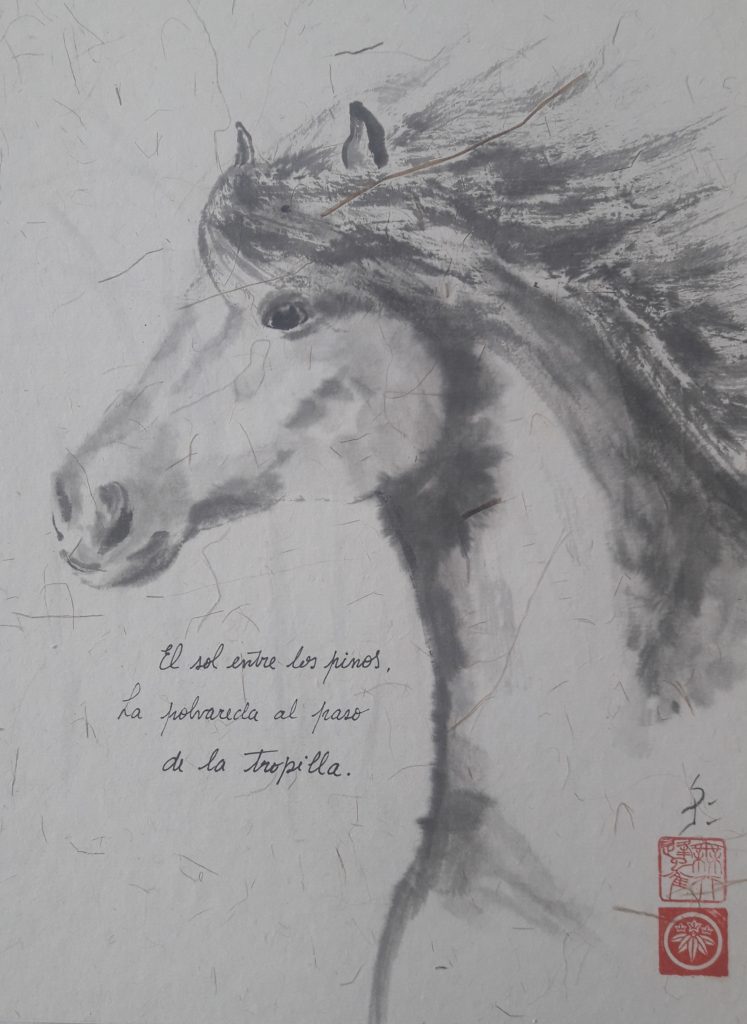

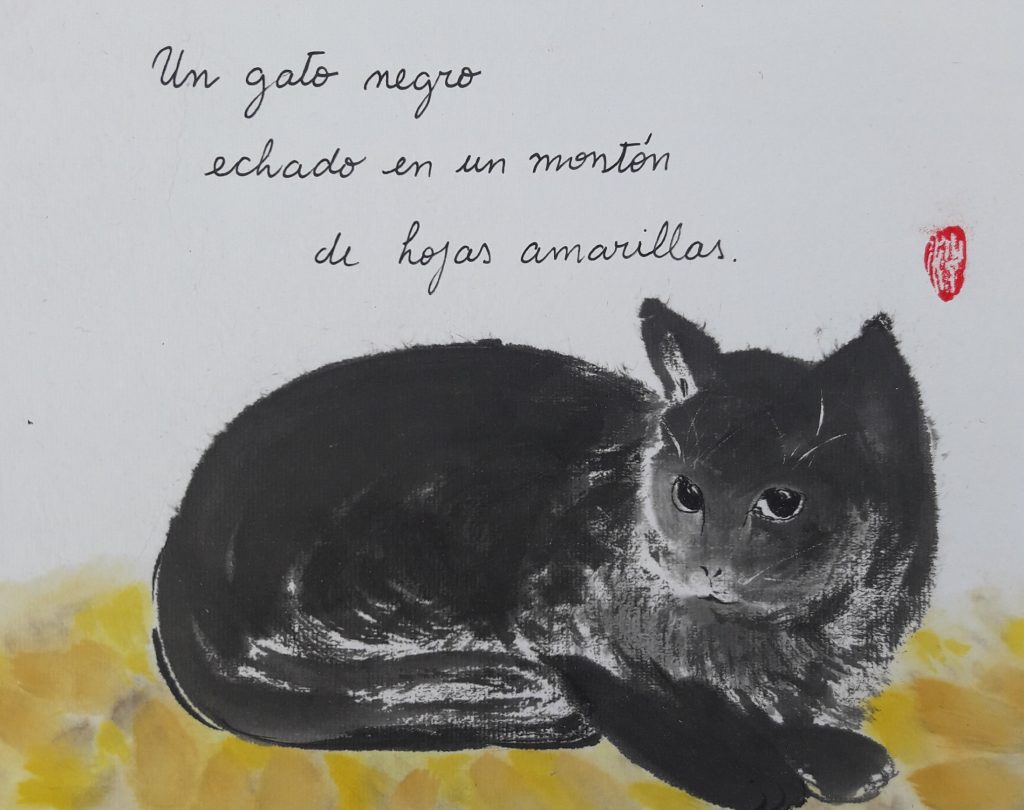

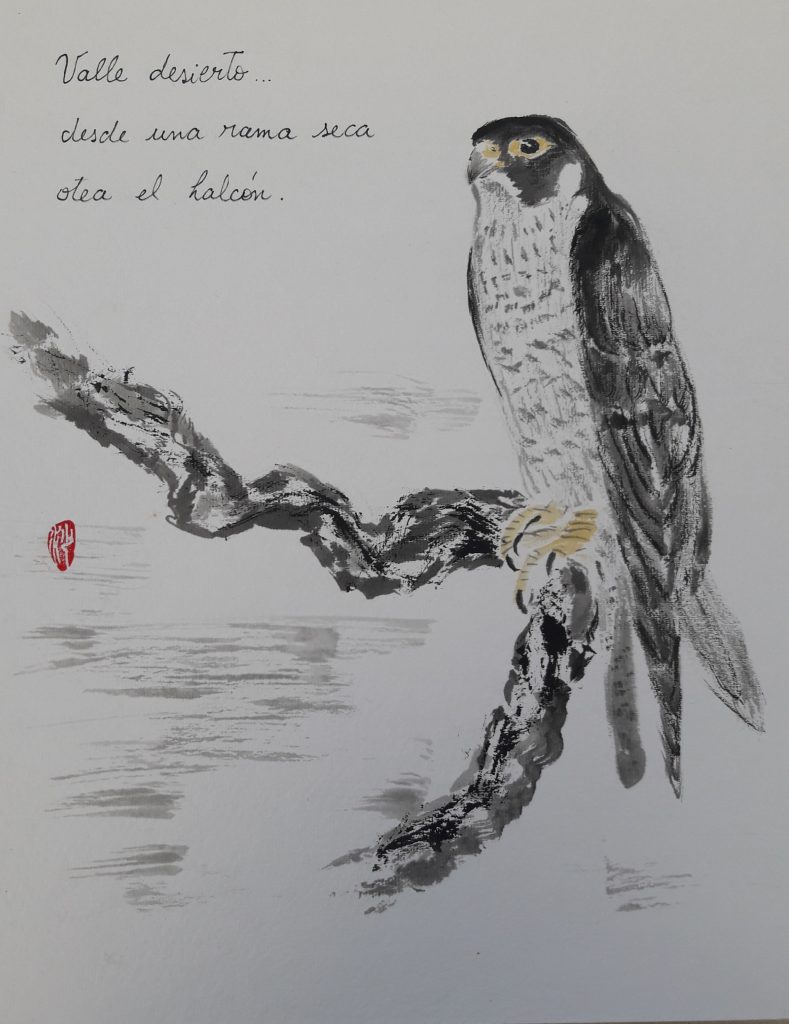

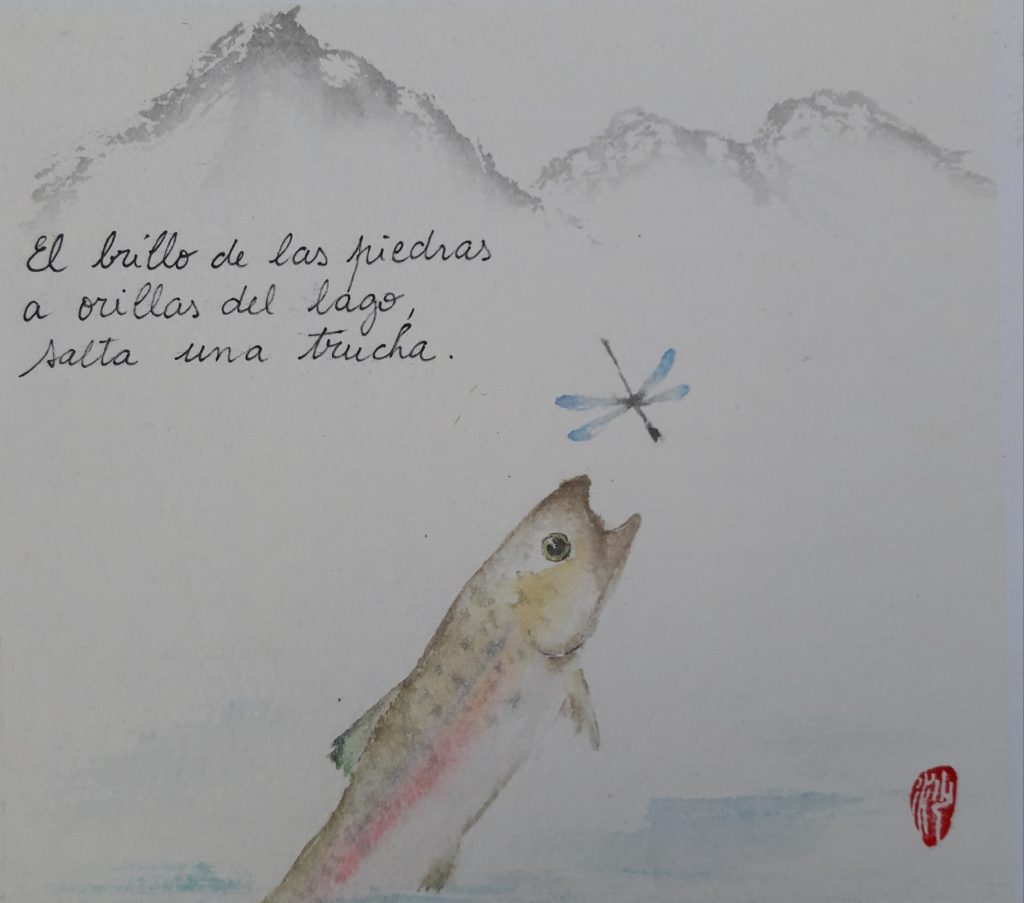

Haiga: sumie más haiku, haiku más sumie. Tomando la frase de Leonardo, la pintura le da al haiku las palabras y el haiku al sumie, la imagen. Esto adquiere sentido cuando entre ambas hay un verdadero complemento, cuando es posible plasmarse en un haiga que es capaz de conmovernos. De no ser así tan solo sería un collage entre letras y dibujos. Quisiera cerrar con un relato que Samuel Wolpin utilizó para finalizar su libro “El zen en la literatura y la pintura”.

Quisiera cerrar con un relato que Samuel Wolpin utilizó para finalizar su libro “El zen en la literatura y la pintura”.

“Se cuenta que a Okubo Shibun, famoso por pintar el bambú, se le encargó un trabajo que representase un bosque. Pintó un cuadro en el que todas las plantas eran rojas. El cliente, al recibirlo, se maravilló ante el extraordinario arte con que había sido ejecutada la obra y acudiendo a la residencia del artista le dijo:

-Maestro, vine a agradecerte el cuadro; pero, discúlpame, al bambú lo has pintado de rojo. -Bien -gritó el maestro- ¿de qué color lo hubieras deseado?

-De negro, por supuesto.

-¿Y quién -preguntó el artista- vio jamás un bambú de hojas negras? “

Hasta un próximo encuentro en el camino.

En ambos casos, el pintor y el haijin no hablan de sí mismos sino de lo que han tenido el privilegio de presenciar. Dejan plasmado un instante del que han sido testigos; estuvieron ahí y dan cuenta de ello. Nos acercan esas relaciones entre los elementos que son invisibles ante nuestra mirada, salvo que se conviertan en sus obras.

En ambos casos, el pintor y el haijin no hablan de sí mismos sino de lo que han tenido el privilegio de presenciar. Dejan plasmado un instante del que han sido testigos; estuvieron ahí y dan cuenta de ello. Nos acercan esas relaciones entre los elementos que son invisibles ante nuestra mirada, salvo que se conviertan en sus obras. En este camino de crecimiento interior, de haijin, de pintor de sumie, se trata de captar la esencia dinámica de la realidad y poder cambiar con lo que cambia. Como dice Vicente Haya, el yo es un portero que bloquea la entrada para que el mundo no pueda entrar. Se encierra en sí mismo y no deja entrar lo sagrado del mundo. Es necesario transformarse, dejar de ser un espectador para ser parte del mundo sin ser protagonista. La idea no es eliminar el yo, sino expandirlo.

En este camino de crecimiento interior, de haijin, de pintor de sumie, se trata de captar la esencia dinámica de la realidad y poder cambiar con lo que cambia. Como dice Vicente Haya, el yo es un portero que bloquea la entrada para que el mundo no pueda entrar. Se encierra en sí mismo y no deja entrar lo sagrado del mundo. Es necesario transformarse, dejar de ser un espectador para ser parte del mundo sin ser protagonista. La idea no es eliminar el yo, sino expandirlo.

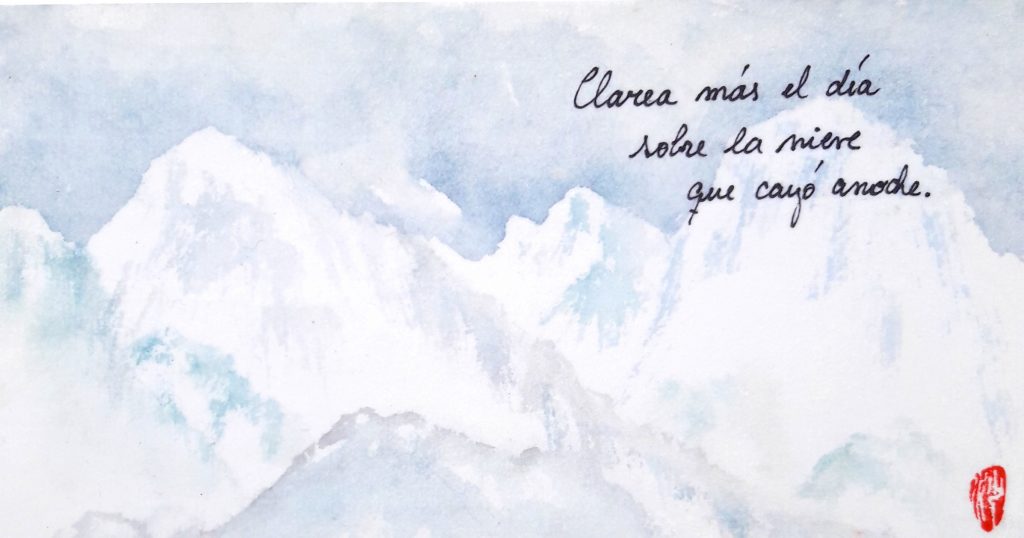

Si en vez de utilizar el sumi se utiliza el color que brindan las pinturas gansai, que son acuarelas japonesas un poco más densas que las acuarelas comunes y menos que las témperas, encontramos dos técnicas posibles. Por un lado las obras Saibokuga y por otro las Kohitsuga. Las primeras se pintan sobre washi con las mismas pinceladas que se emplean en el sumie pero con color. Las Kohitsuga utilizan como soporte el mismo papel que el Tarashikomi, pero en este caso la particularidad es el uso de dos pinceles simultáneos. Con uno se coloca la tinta y con el otro, que solo tiene agua, se va esfumando el color para obtener más transparencia. Se pinta capa sobre capa pudiendo superar las treinta. En este caso puede dibujarse el motivo previamente y admite retoques. Por tal razón se la conoce como “pintura detalle”.

Si en vez de utilizar el sumi se utiliza el color que brindan las pinturas gansai, que son acuarelas japonesas un poco más densas que las acuarelas comunes y menos que las témperas, encontramos dos técnicas posibles. Por un lado las obras Saibokuga y por otro las Kohitsuga. Las primeras se pintan sobre washi con las mismas pinceladas que se emplean en el sumie pero con color. Las Kohitsuga utilizan como soporte el mismo papel que el Tarashikomi, pero en este caso la particularidad es el uso de dos pinceles simultáneos. Con uno se coloca la tinta y con el otro, que solo tiene agua, se va esfumando el color para obtener más transparencia. Se pinta capa sobre capa pudiendo superar las treinta. En este caso puede dibujarse el motivo previamente y admite retoques. Por tal razón se la conoce como “pintura detalle”. Cuando ambas técnicas, Saibokuga y Kohitsuga se ejecutan con pigmentos naturales, polvo de piedras preciosas o concha de ostra molidas, o polen de algunas flores; se les denomina Nihonga. Como su nombre es igual a las pinturas en general, se han generado algunas confusiones en las técnicas y sus nombres.

Cuando ambas técnicas, Saibokuga y Kohitsuga se ejecutan con pigmentos naturales, polvo de piedras preciosas o concha de ostra molidas, o polen de algunas flores; se les denomina Nihonga. Como su nombre es igual a las pinturas en general, se han generado algunas confusiones en las técnicas y sus nombres.

Tal vez sea ese espacio no pintado una de las características más visibles en una obra sumie. Más allá de las temáticas representadas, a simple vista se percibe la blancura de los fondos y la ausencia de multiplicidad de imágenes. La simpleza y la sencillez de unos pocos trazos realizados con el negro-gris le dan esa impronta tan sabi wabi.

Tal vez sea ese espacio no pintado una de las características más visibles en una obra sumie. Más allá de las temáticas representadas, a simple vista se percibe la blancura de los fondos y la ausencia de multiplicidad de imágenes. La simpleza y la sencillez de unos pocos trazos realizados con el negro-gris le dan esa impronta tan sabi wabi. Los elementos pintados, por su parte se ubicarán en posiciones más laterales, incluso de manera incompleta y asimétrica. De esa manera el ojo observador irá recorriendo toda la obra fluyendo dinámicamente con la energía entre los elementos plasmados en el papel. El vacío es además el continente de la obra.

Los elementos pintados, por su parte se ubicarán en posiciones más laterales, incluso de manera incompleta y asimétrica. De esa manera el ojo observador irá recorriendo toda la obra fluyendo dinámicamente con la energía entre los elementos plasmados en el papel. El vacío es además el continente de la obra. No debemos caer en la tentación de pensar que el haiku es una especie de adivinanza que el autor le juega al lector, ni que lo no dicho sea algo expresamente omitido para generar una especie de ola de misterio transformando el haiku en un indescifrable.

No debemos caer en la tentación de pensar que el haiku es una especie de adivinanza que el autor le juega al lector, ni que lo no dicho sea algo expresamente omitido para generar una especie de ola de misterio transformando el haiku en un indescifrable.

“Pintarlos como son”, eso es lo difícil, dice Fei Ling en el cuento y también quienes se le animan a la pintura sumie. Tan difícil como lo es escribir un haiku plasmando la realidad, tal y como aparece ante nosotros.

“Pintarlos como son”, eso es lo difícil, dice Fei Ling en el cuento y también quienes se le animan a la pintura sumie. Tan difícil como lo es escribir un haiku plasmando la realidad, tal y como aparece ante nosotros.

Algo similar ocurre con la pintura oriental tradicional, aquella que también sugiere y no nos muestra todo. La que nos hace estar presentes en la obra, la que también completamos como espectadores y nos hace transformar en co-autores de la misma pintura.

Algo similar ocurre con la pintura oriental tradicional, aquella que también sugiere y no nos muestra todo. La que nos hace estar presentes en la obra, la que también completamos como espectadores y nos hace transformar en co-autores de la misma pintura. Aunque el estilo pictórico marcaba dos tendencias fundamentales: la detallista y la esencial, en las obras presentadas al concurso se apreciaban dos denominadores comunes: el templo y las montañas.

Aunque el estilo pictórico marcaba dos tendencias fundamentales: la detallista y la esencial, en las obras presentadas al concurso se apreciaban dos denominadores comunes: el templo y las montañas.

Comenzó llamándose Taniguchi. En realidad ese era su apellido y Buson era el nombre de pila (en Japón se antepone el apellido al nombre). Como pintor firmaba sus obras como Chootoo, Shain y Shunsei. Como haijin llegó a firmar sus poemas bajo los nombres: Saichoo, Keisoo, Shikoan y Yahantei. Recién a sus 28 años adoptó el nombre que lo trascendió: Yosa Buson.

Comenzó llamándose Taniguchi. En realidad ese era su apellido y Buson era el nombre de pila (en Japón se antepone el apellido al nombre). Como pintor firmaba sus obras como Chootoo, Shain y Shunsei. Como haijin llegó a firmar sus poemas bajo los nombres: Saichoo, Keisoo, Shikoan y Yahantei. Recién a sus 28 años adoptó el nombre que lo trascendió: Yosa Buson.

Si bien las obras pictóricas cuentan con algunos de ellos, un haiga no suele tener más que uno. Esto es acorde al valor espontáneo y despojado que constituye un haiga.

Si bien las obras pictóricas cuentan con algunos de ellos, un haiga no suele tener más que uno. Esto es acorde al valor espontáneo y despojado que constituye un haiga.

La escuela Kanō ya fue una escuela con identidad más japonesa que se practicó desde el siglo XV hasta el XIX abarcando los períodos Muromachi y Edo. Esta escuela también usaba el negro y sus matices. Los famosos biombos y grandes paneles que separaban los ambientes de los castillos son de ese período. Este tipo de pintura está más ligada a los poemas waka o tanka.

La escuela Kanō ya fue una escuela con identidad más japonesa que se practicó desde el siglo XV hasta el XIX abarcando los períodos Muromachi y Edo. Esta escuela también usaba el negro y sus matices. Los famosos biombos y grandes paneles que separaban los ambientes de los castillos son de ese período. Este tipo de pintura está más ligada a los poemas waka o tanka.