けふ切の声を上けり夏の蝉

kyô-giri no koe wo age keri natsu no semi

alzando la voz

en su último día

cigarra de verano

Issa Kobayashi

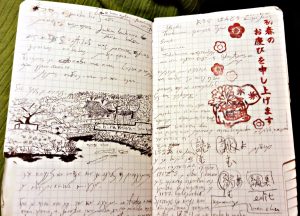

Así que era esto… La primera vez que en el jardín de Kôfukuji encontré una exuvia (vaya palabro) de cigarra recuerdo pensar eso. Bueno, en realidad lo primero fue un susto, uno pequeño, porque pensé que estaba viva…

Joe qué susto. A pesar de estar ya casi al borde del invierno, al verla ahí entre la hierba del jardín, aunque patas arriba, he pensado que estaba viva. En todo el tiempo que llevo aquí no había visto ninguna. Es bastante grande, más de lo que imaginaba, pero no pesa nada sobre mi mano.

Ya casi ha anochecido y en mi pequeña casa del templo, casi tan vacía como la cigarra que fue, debería estar haciéndome la cena. Sin embargo no puedo por menos que buscar en Internet el famoso haiku de Bashô. Aquel del significado, o la falta de él más bien, de algo de una cigarra…. Vaya memoria de pez la mía, vacía sí, espléndidamente vacía como una exuvia …

«Desde lo alto del árbol cayó sin el menor significado la cáscara de una cigarra»

Una cáscara. Qué curioso. Como si fuera un fruto, seco, más que cae del árbol. Imagino sus largos años bajo tierra, su postrera exploración nocturna, su metamorfosis mágica, siempre mágica. Y su canto, claro. Su voz.

Miro el bichejo, ahora junto a la ventana parece un fantasma asomándose al atardecer. A lo mejor por estar aquí recuerdo el manga de Masamune Shirow “Ghost in the Shell”. Qué asociaciones de ideas tan raras. Será la soledad….

Aquella no fue la única tarde que encontré una cáscara de cigarra. Quizá con el viento de otoño, o cediendo a su propio devenir, iban desprendiéndose de los alcanforeros o del bambú, no sé, pero al menos otra sí que encontré. Esta vez casi sin susto.

La pareja de ex-cigarras dejan pasar la luz de la mañana como los cristales de mi casa. Me gustan estos días de casi invierno con la tibieza de un sol limpio en el aire. El sonido claro de alguien que corta bambú junto al sendero atraviesa la estancia hasta mi futón. Debe ser Izumi, el ayudante del abad. Dudo si asomarme a la ventana y saludarle.

Pues sí, es él. Cuatro palabros mal dichos en japonés… le enseño las ex-cigarras.

-Semi, hai hai, semi, kara, natsu, koe, min-min… Ríe. Izumi siempre ríe.

Vaya… tengo que aprender más japonés. Palabros sueltos.

Min-min… Nunca imaginé que las cigarras hicieran min-min en japonés. Es una bonita onomatopeya.

En Nagasaki nunca escuché la voz de las cigarras. Sin embargo al mirar los caparazones vacíos de lo que fue, siempre me parece escucharlas. Min-min…

Es como si la cigarra no pudiese ser otra cosa que su canto.

Tampoco volví a encontrar más caparazones. Creo que fue justo cuando empecé a buscarlas.

Sin el menor significado. ¿Así son todas las cosas?

La pequeña casa en el jardín de Kôfukuji, qué vacía debe estar ahora, sin el menor significado salvo para mí. No puedo evitar pensar en ella una y otra vez. Mi mente, esa de las asociaciones raras, esa transparente como una exuvia de cigarra, forcejea una y otra vez con lo que es y con lo que ya no es.

Así como el vacío acaba por llenar todas cosas, todos los recuerdos, lamento, casi sin querer, con un susto pequeño, no haberme dado cuenta. No haber estado presente al final del último momento.

Alzar la voz una última vez. Un haiku del último momento, un jisei, como lo son todos los buenos haikus. Sin poder ser otra cosa que una voz, apenas nada.

Quisiera estar en ese último día, de verdad estar. Sin caparazón, sin alma. Quisiera la transparencia de un canto de cigarra al final del verano. Al final de todo.

Decir bien claro la limpieza del cielo invernal y la risa del amigo, y la mano del hermano y el olor del bambú recién cortado. Decir sin más la cigarra que no está y el abrazo de mi padre, y aquel gato salvaje que sin saber por qué se acercó una vez, y después se fue.

Decirlo todo y decir la nada. Y para nada. Sin poder evitarlo. Sin el menor significado.

Decir y callar.

La voz de la cigarra.

Todo el silencio que viene después.

El alma de la cigarra hizo un último viaje, el más largo, conmigo. Cuando volví a mi tierra meses después.

Algo de mí mismo, caído desde lo alto de alguna parte, vacío, está aquí también aunque yo no lo vea, aunque no pueda oírlo. Aunque ya apenas sea yo.

Qué hermosa la tarde. Qué bella su quietud sobre la hierba, en las hojas del otoño.

¿Así que era esto?

Cigarras. Sobre mi mano el pequeño peso de la nada que es. Que fue. Atravesada por la luz.

Min-min-min…

Algunos aldeanos, qué mayores, trajinan en los huertos o hacen labores manuales junto a sus casas. Hay un silencio antiguo y silvestre aquí.

Algunos aldeanos, qué mayores, trajinan en los huertos o hacen labores manuales junto a sus casas. Hay un silencio antiguo y silvestre aquí. Es una casa que puede visitarse. Madera sobre madera. Vigas trabadas que aguantan el tiempo, el cielo. Con esos tejados que parecen de paja pero en realidad son como de ramitas, ¿de ciprés? ¿de cedro? prensadas y casi compactadas para construir una cubierta sólida.

Es una casa que puede visitarse. Madera sobre madera. Vigas trabadas que aguantan el tiempo, el cielo. Con esos tejados que parecen de paja pero en realidad son como de ramitas, ¿de ciprés? ¿de cedro? prensadas y casi compactadas para construir una cubierta sólida. Afuera, un último caqui aún aguanta en una de las ramas del árbol.

Afuera, un último caqui aún aguanta en una de las ramas del árbol.

Al mirar hacia atrás en el sendero que termina en el mar… ¿En qué momento me quedé solo?

Al mirar hacia atrás en el sendero que termina en el mar… ¿En qué momento me quedé solo?

Bashô visitó este lugar en conmemoración del quinientos aniversario de la muerte del pobre Yoshitsune, en su periplo por la estrecha senda del norte profundo. Rodeado de estos cedros y pinos inmensos, surgiendo de la nieve como columnas, podría pensar que siglos y generaciones no son nada. Que todo sigue tal cual. Podría volver aquí quinientos años después y seguiría este silencio tan blanco. En lo profundo del bosque, en la profundidad etérea de la nieve.

Bashô visitó este lugar en conmemoración del quinientos aniversario de la muerte del pobre Yoshitsune, en su periplo por la estrecha senda del norte profundo. Rodeado de estos cedros y pinos inmensos, surgiendo de la nieve como columnas, podría pensar que siglos y generaciones no son nada. Que todo sigue tal cual. Podría volver aquí quinientos años después y seguiría este silencio tan blanco. En lo profundo del bosque, en la profundidad etérea de la nieve.