III

D. Naturaleza y urbe

A diferencia de asimilación de la métrica del haiku a la musicalidad y la métrica de las lenguas mexicanas originarias, la inclusión de las temáticas estacionales es un rasgo poco asimilado. Una razón es que la naturaleza japonesa de las cuatro o cinco estaciones, salvo algunas excepciones, dista cultural y ecológicamente de las naturalezas de las regiones de México. En términos generales, la regla de la inclusión de palabras estacionales llamadas kigo, se decantó a una mera orientación por incluir a la naturaleza regional. Un gran reto pendiente en el haiku en castellano y lenguas mexicanas originarias es cómo emprender, asimilar o adaptar el llamado a la elaboración de un catálogo de palabras de la naturaleza-cultura propia de la región. Existen algunos intentos desde el castellano como la propuesta del Kiyose mexicano en línea de la página haiku kigo que se basan en el modelo japonés del catálogo kiyose y busca trasladar palabras de la naturaleza-cultura mexicana a un formato de cuatro estaciones.

La asunción del haiku como un género para relacionarse la naturaleza y la cultura tiene cada vez más protagonismo y aparece en todos los proyectos de haiku en lenguas mexicanas originarias, aunque se desdobla de maneras particulares. Para el poeta nahua José Carlos Monroy, esta relación con la naturaleza se aprecia en sus series de haikus que son un tipo de mapa poético de la naturaleza-cultura del Valle de México y que incluye los nombres nahuas y mestizos de los cerros de la Ciudad, las formas de la lluvia y el agua, el paisaje urbano y los rituales. José Carlos ha escrito dos series temáticas de haikus, de próxima publicación, una llamada Quiehuetl haiku (Haiku Lluvia)y la otra Tepetl haiku (Haiku Cerro) que dan a conocer la riqueza de topónimos y del léxico nahua relacionado a los cerros y la lluvia. En ellos también aparecen las ofrendas y rituales que forman parte de las relaciones que sobreviven entre algunas comunidades y estos cerros.

Desde una reflexión ecopoética, quizá es posible decir que los poemas de los cerros de la Ciudad de México de José Carlos tienen dos cualidades distintivas en su visión de la naturaleza: una visión animada de los cerros como sujetos con sentimiento y pensamiento, y la exposición del impacto que ha tenido y tiene el desarrollo urbano de la Ciudad de México sobre estos cerros. La serie Tepetl haiku nos muestra a los cerros cubiertos por barriadas, pintados con tiza, o en donde otros seres viven junto a la basura. En cierto sentido ecológico sus haikus son una alabanza a la naturaleza y a las culturas indígenas del Valle de México y a la vez nos muestran la realidad ecológica de un valle ocupado por la megalópolis moderna.

IX

Kuexomatl

Ikonpakkuilok

«TESOEM» ikatlalistak.

Ton kihtostepetl?

IX

Cerro de la caldera

Sobre la superficie de la olla

se escribió «TESOEM» con tiza.

¿Qué diría el cerro?

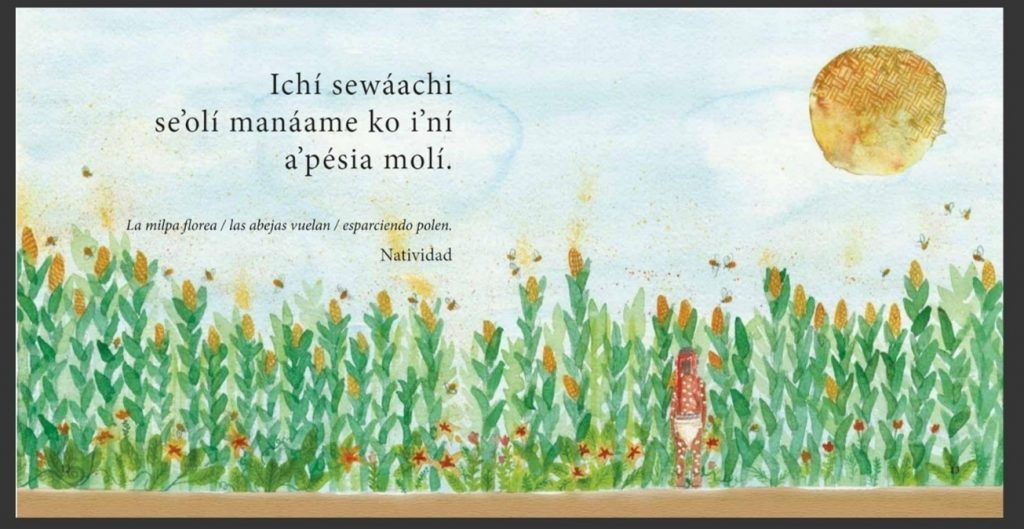

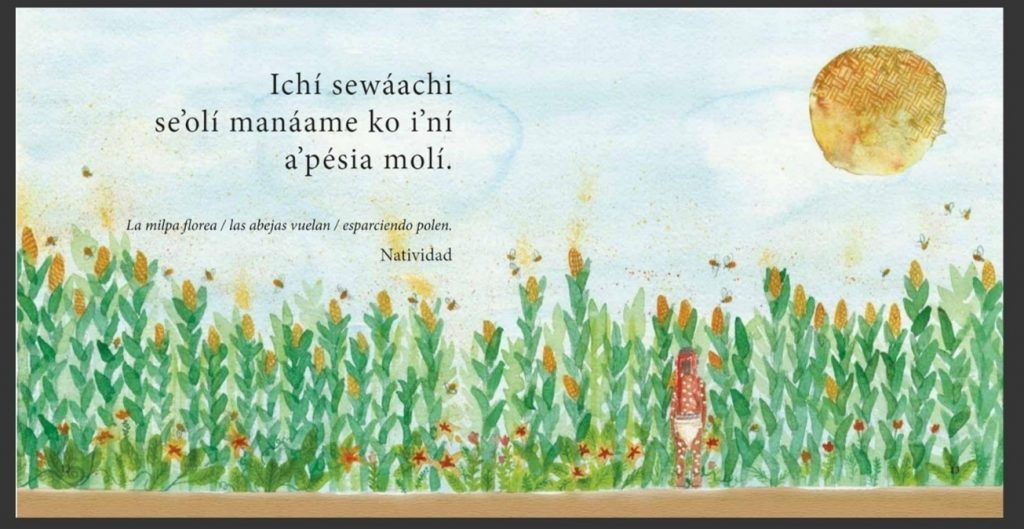

Para Antonio Guzmán, la naturaleza-cultura se desdobla en las tres secciones de su libro que son “la naturaleza, la muerte y la sociedad” e incluyen la mirada hacia la identidad de la región y la comunidad. En los haikus en tzotzil de Antonio López Hernández se siente una naturaleza ligada al canto del zenzontle y la voz del arroyo, y en este sentir el ser humano, se presenta a sí mismo como indio que renace de la noche. La relación con la naturaleza se repite también en los haikus mayas escritos por José Natividad IcXec y en el zapoteco de Pergentino José Ruiz, cabe llamar la atención que en este caso la luciérnaga, que es la luciérnaga maya y la zapoteca, tienen su correspondencia temática en los muchos haikus sobre luciérnagas japonesas. La naturaleza también es un asunto central que se desdobla comoanimales, milpa y cultura en los haikus de los niños y niñas tarahumaras. Uno de los desdobles de la naturaleza-cultura que está presente en varios de los haikus de estos poetas es la milpa y el maíz.

Ichísewáachi

se’olímaáamekoi’ni

a’pésia molí.

La milpa florea

las abejas vuelan

esparciendo polen

Natividad

Uno de los asuntos más importantes en las visiones del haiku escrito en lenguas mexicanas originarias es la milpa y el maíz. La milpa y el maíz son cultura-naturaleza tejida durante siglos por las comunidades originarias y sin duda nutren anchos ríos de conocimiento. Estos ríos fluyen generalmente por la oralidad y la vida cotidiana se vierten en las poéticas de estos haikus, y de paso en el castellano mexicano. A diferencia del haiku japonés que se ha dedicado con ahínco a una construcción de la naturaleza-cultura vía la forma visual y escrita, me parece que los haikus en lenguas mexicanas originarias recurren a sus propias construcciones orales y cotidianas de naturaleza-cultura, y desde allí inauguran un tipo de transmisión de ese contenido a la escritura. Algo así también ocurrió con la transmisión de los saberes y sensibilidades de la comunidades campesinas japonesas en la construcción de la naturaleza de las cuatro estaciones. La milpa y el maíz dan muestra de un legado robusto que vive en la visión de la naturaleza dentro de las lenguas mexicanas y que puede convertirse en una fuente muy rica del repertorio del vocabulario, el pensamiento y el imaginario poético del haiku en español. Ello vendrá de la mano con el interés de los mexicanos por conocer la riqueza en las tradiciones indígenas de la visiones de la naturaleza, naturaleza y poesía de la cual ellos también forman parte.

E. Haciendo un haiku popular en lenguas mexicanas originarias

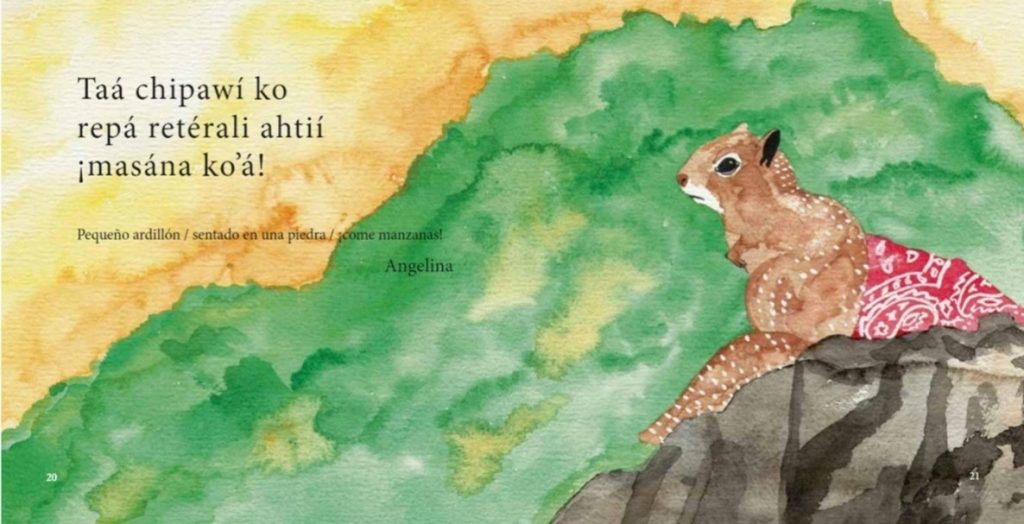

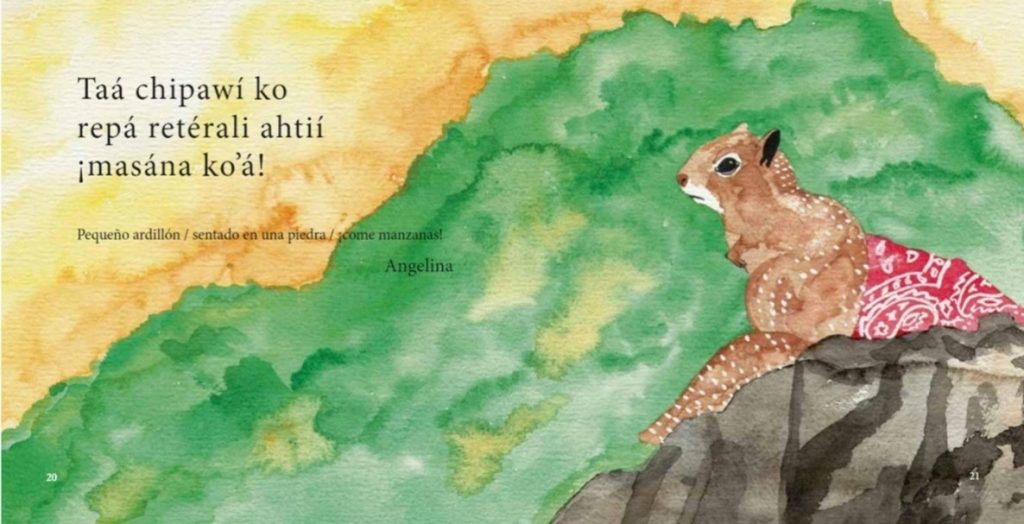

He dicho anteriormente que la definición del maestro Enrique Servín emparenta al haiku con un canto pequeño. Esta definición tiene el buen tino de mostrarlo como un tipo de género poético popular. Efectivamente, el haiku japonés es un género popular y poseeuna musicalidad que lo ayuda a moverse en la oralidad (muchos haikus son conocidos y recitados de memoria). Esta definición abre un camino para los haikus en lenguas mexicanas originarias, pues lo presenta no restringido al cultivo intelectual y literario que se suele percibir como difícil y elitista. El libro de los haikus de niños y niñas tarahumaras nos muestra una estrategia creativa para sembrar el haiku-canto, moverlo en un circuito infantil y juvenil de las comunidades indígenas y vincularlo con las escuelas y la guía de talleristas. Además, parte dela vocación comunitaria y utilitaria del haiku como herramienta que ayuda a cultivar valores de apreciación de la naturaleza-cultura y a la transmisión y preservación de la identidad de los pueblos. Su estrategia recuerda a cómo los japoneses han implementado por varias vías el haiku como una forma de sensibilización y conciencia ecológica para los jóvenes y niños en todo el país, sin dejar a un lado el mérito literario y artístico. También recuerda a la labor del traductor español y especialista en haikus, Vicente Haya quien se ha dedicado a la promoción del haiku escrito por niñas y niños. Hay haikus en este libro que nos recuerdan la mirada fraterna hacia los animales de los haikus del maestro Kobayashi Issa. Por ejemplo, este haiku de Angelina:

Taáchipawíko

repáretéraliahtíi

¡másanako’á!

Pequeño ardillón

sentado en una piedra

¡come manzanas!

Angelina

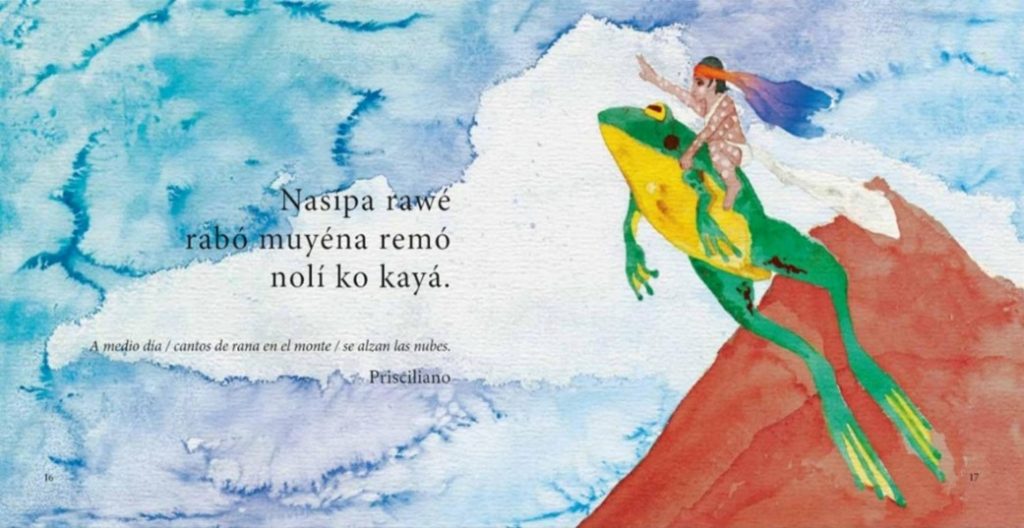

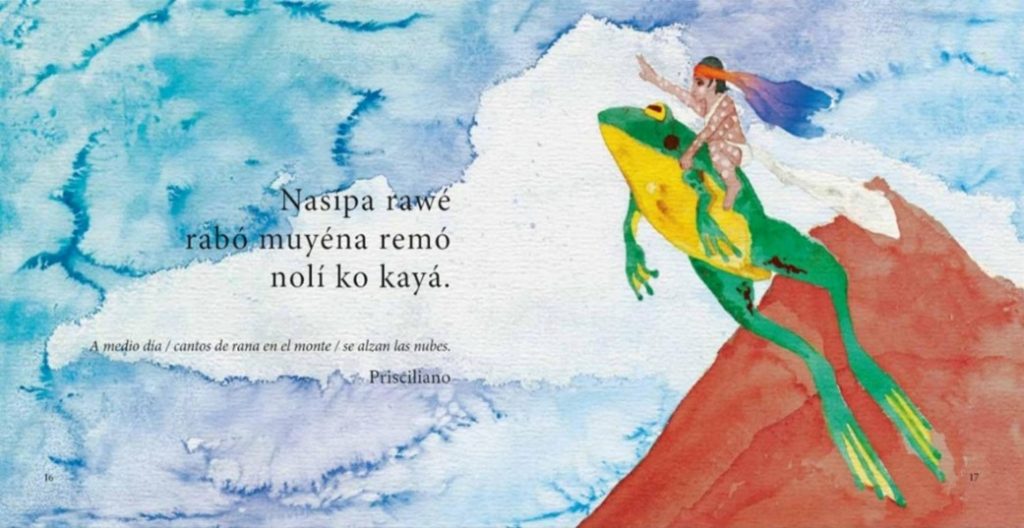

El árbol del haiku crece y se fortalece en la visión popular y de los niños y adolescentes, y desde allí da alguna de sus más bellas flores. El haiku en lenguas mexicanas originarias también ha sabido nutrir esta cualidad en la semilla del haiku. Así, el tan celebrado espíritu del haiku sobre ranas, como las del estanque de Bashō, o las ranitas luchadoras de Issa, vuelve florecer en la contemplación de un niño tarahumara:

Nasiparawé

rabómuyéna remó

nolí kokayá.

A medio día

cantos de rana en el monte

se alzan las nubes.

Prisciliano

Yaxkin Melchy RamosYupari

26 de septiembre, Tsukuba

SELECCIÓN DE HAIKUS

Niñas y niños tarahumaras

Ra’íchalikó

ináchaniekárale

¡sewákocho’ló!

Palabras que

se oyen en el viento

¡flores marchitas!

Isidora

Ichísewáachi

se’olímaáamekoi’ni

a’pésia molí.

La milpa florea

las abejas vuelan

esparciendo polen

Natividad

Taáchipawíko

repáretéraliahtíi

¡másanako’á!

Pequeño ardillón

sentado en una piedra

¡come manzanas!

Angelina

Nasiparawé

rabómuyéna remó

nolí kokayá.

A medio día

cantos de rana en el monte

se alzan las nubes.

Prisciliano

José Carlos Monroy

De la serie Quiehuetl (Haiku Lluvia)

II

Ontetl

Iccetliztactic

quihuitequitlaltzintla

yuhteponaxtle.

Segundo

El granizo blanco

golpea abajo

como un teponaztle.

IV

Nauhtetl

Tzopelichcaton

ocatzaczoquitihca:

quiyehetlquipacaz.

Cuarto

Las ovejas de algodón

se mancharon con lodo:

la lluvia les lavará.

X

Matlactetl

Apihlenihzi

quimatocatlalticpac,

tlanehuetlahle.

Décimo

La llovizna rápido

acaricia el mundo,

huele a tierra.

XXI

Cempohuacentetl

Cruz huipiltihca,

nauhcampatlaticpactle.

Atzahtziliztle.

Vigésimo primero

La cruz con huipil,

cuatro rumbos del orbe.

Ruego del agua.

XIII

Cempohualextetl

Tocintzin Tata

quitetemohuaatlitic

Tocintzin Nana.

Vigésimo tercero

Nuestro padre maíz

busca dentro del agua

a nuestra madre maíz.

De la serie Tepetl(Haiku Cerro)

III

Xochitepek

Ipilxochikon

Xochimilko, xochtlalpan

namanxopantla.

III

Xochitepec

El florerito

de Xochimilco, sobre la tierra florida

ahora en tiempo de verdor.

V

Chapultepek

Chapohletepek

kitawahkameyaltin

wanchokakuika.

V

Chapultepec

El chapulín en el cerro

mira el manantial seco

y canta plañideramente.

VI

Tepeyakak

Tepetsonteko

nepan wan iyakompa…

Ton kitlachiaz?

VI

Tepeyac

El cerro-cabeza

aquí y más allá, su nariz…

¿Qué miraría?

IX

Kuexomatl

Ikonpakkuilok

«TESOEM» ikatlalistak.

Ton kihtostepetl?

IX

Cerro de la caldera

Sobre la superficie de la olla

se escribió «TESOEM» con tiza.

¿Qué diría el cerro?

XII

Tetlalmantsin

Ayotepetsin

kinechiaMestliapan…

Kaman walasatl?

XII

Cerro de la tortuga

La tortuguita-cerro

espera al lago de Texcoco…

¿Cuándo vendrá el agua?

XVIII

Sakatenko

Ohkarronalko

moxokoyotsinchoka

axtikmatokas.

XVIII

Cerro Zacatenco

Del otro lado de la autopista

tu hijo menor llora

porque ya no le acaricias.

Pergentino José Ruíz

De: DIS BIS (HAIKUS)

Le mbiolud

mbrexxnand

lendree

El niño llamó

a su mamá

en el cántaro

Xnind

re mbko’d

ndiesñimbe’d

Con la luz

de las luciérnagas

se oyen las pisadas del zorro

Antonio López Hernández – Hai-kú tzotzil

De Jo’onkutikno’ox (Nosotros los indios)

Ta jun la sob

Sk’ejimolbalunok’es

La slikesunkutik

Una mañana

Los cantos del Zensontle

Nos despertaron

Ti nichimalk’op

Taj ts’ibajchi’ukch’ich’ele

Sk’eoiktavinajel

Cuerpo del poema

Escribo con mi sangre

Cantos al cielo

P’ijchiayankutik

Ta ilinelak’ubale:

Ja’ jo’onkutik.

Y renacemos luz

De la rabiosa noche:

Sí, somos indios

Antonio Guzmán Gómez

Kuxinelbit’ilk’ajk’. Vivir como fuego

De la sección “Bitikkuxulmachaltalumk’inal / Naturaleza”

te ch’inkeremetike ya xtajinik

te winiketike ya x-a’tejik,

te kuxlejale ya xlaj.

los niños juegan

y los hombres trabajan,

la vida muere.

p’ijiltakinyabenal te’,

pejpenetiktasbajtelk’inal

tasbabalumilal.

sabia hojarasca,

mariposas eternas

sobre la tierra.

te sakilnichimetike,

ja’ slamanelk’inal

yu’un te pask’ope.

las blancas flores,

son imperios de paz

contra la guerra.

De la sección “Jp’ejsbak’ / Gotas de semilla”

ma’yuknichimalk’op

teme ma xbeen ta jch’uleltik

te ya’tajibale.

no habrá poesía

si no fluye en el alma

la preceptiva.

De la sección “Lajel / Muerte”

te bantixich’il te animae,

chanch’ixkantela ya xtil

te june ya x-ok’.

en el funeral,

cuatro cirios ardían

y uno lloraba.

Referencias y bibliografía de consulta.

Alejandro Aldana Sellschopp “Haikús, tankas y la forma breve tseltal” en Ojarasca

https://ojarasca.jornada.com.mx/2017/07/07/haikus-tankas-y-la-forma-breve-tseltal-9213.html

Antonio Guzmán. Kuxinelbit’ilk’ajk’ Vivir como fuego.Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Chiapas, México, 2016.

Antonio López Hernández. “Poesía desde Chiapas. Hai-kú tzotzil” en Ojarasca 56, diciembre de 2001

https://www.jornada.com.mx/2001/12/17/oja56-pagfinal.html?fbclid=IwAR1rC2oFikkaet1moPvxKJhukv0Xlc9_JK1x3sdA7XO3cgVJ13wGXUov8EE

Bernardo Colipán. “Bernardo ColipánFilgueira, poeta mapuche trabajando sueños” en Agencia Paco Urondo. 11 de febrero de 2017.

https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/bernardo-colipan-filgueira-poeta-mapuche-trabajando-suenos

Canción de Chontal. Canciones antiguas de aborígenes mexicanos. (Trad. MasanosukeOguita). Tokio, Japón: Candelaria Sha, 1990.

Carlos Montemayor. Los poemas de Tsin Pau. México: Conaculta-Fonca, Gobierno del Estado de Chihuahua, Instituto Chihuahuense de la Cultura, 2007.

Emiliano Robles “La Doñita”. Haikus indomestizos (Nahuatl – Castellano). ANIMAL/ Ediciones Autárticas. 25 de noviembre de 2014. https://issuu.com/poesiapolitica/docs/haikus_indomestizos_nahuatl

Herman Bellinghausen (Ed.) Insurrección de las palabras. Poetas contemporáneos en lenguas mexicanas. México: El Colegio de San Luis / Ítaca, 2018.

Jorge Miguel Cocom Pech. “El retorno literario de las voces antiguas en América” revista ISEES nº 8, diciembre 2010, p. 111-130

José Carlos Monroy. Quiehuetl haiku.

José Carlos Monroy. Tepetl haiku.

Martín Makawi (Ed.). Palabras y destellos. Haikus tarahumaras. Alas y Raíces Chihuahua, Chihuahua, México, 2018.

Martín Tonalmeyotl yAlejandra Piñeirúa “10 haikús de Matsuo Bashõ traducidos al náhuatl.” En NEOTRABA, 2 de abril de 2020.

http://neotraba.com/10-haikus-de-matsuo-basho-traducidos-al-nahuatl/

Martín Tonalmeyotl. “José Carlos Monroy” Entrevista en Ombligo de tierra. Ciudad de México: Código Radio, Secretaría de Cultura. 27 de enero de 2020.

http://www.codigoradio.cultura.cdmx.gob.mx/index.php/podcast/jose-carlos-monroy/

Nicole Genaille “HAIKUS MAYAS” en el blog Lechucita del monte. 21 de marzo de 2014.

http://nicougen.blogspot.com/2014/03/haikus-mayas.html

Pergentino José Ruiz. “Poema y haikús/di bis” en Ojarasca

https://ojarasca.jornada.com.mx/2017/03/10/poema-y-haikus-di-bis-8570.html

Pedro Favaron. Manantial Transparente. México: 20.20 editorial / Cactus del viento. 2016.

Taller Literario SyanKa’an “Aquí y ahora. Selección de haikus 俳句” (Coord. Ramón Iván Suárez Caamal) Bacalar, México: Ediciones Nave de Papel, (Colección Hojas de Bambú). 2014

Yásnaya Elena Aguilar Gil. “¿Literatura? ¿indígena?” en Letras Libres (en línea), 25 de marzo de 2015.

http://www.letraslibres.com/mexico-espana/libros/literatura-indigena

“Escribo textos que no puedes leer” en Este País (en línea) 20 de septiembre de 2020.

https://estepais.com/blogs/escribo-textos-que-no-puedes-leer/