de Elena Diakonova

Original: DIAKONOVA Elena. The “Human” 人事的 and the “Celestial and Earthly” 天地的 in the Theory of Haiku by Masaoka Shiki. In: “International Symposium in Russia 2007. Interpretations of Japanese Culture: Views from Russia and Japan”. pags.87-103, 2009.

Disponible en http://doi.org/10.15055/00001343 acceso 30 de agosto 2020.

Traducción: Elías

-.-

Elena Diakonova: Es especialista en poesía haiku (sobre todo en la teoría del haiku de Masaoka Shiki) y renga. Es profesora en la Universidad HSE (Escuela Superior de Economía de Moscú) e investigadora principal en el Instituto de Literatura Mundial de la Academia de Ciencias de Rusia”

-.-

Resumen: El presente estudio se basa en una revisión narrativa

realizada sobre los originales de seis de los más importantes

trabajos poetológicos de Shiki y sus tres diarios de finales de vida.

Se estudian a fondo algunos de los conceptos que Shiki

introdujo en el estudio del haiku, y de manera muy especial

la formación de su concepto de bi (belleza) y su trascendencia en el haiku,

desarrollando todos los conceptos y principios que lo conforman

.

-.-

Masaoka Shiki正 岡 子規, autor de poesía y prosa, crítico, erudito literario y poetólogo, dio origen a una teoría original de haiku y fundó una importante escuela literaria. Una gran autoridad en la poesía tradicional, que inició un nuevo enfoque de la literatura, que se ha convertido en una influencia determinante en relación con el haiku en el siglo XX.

Antes que él, generaciones de haijines se fueron sucediendo sin proceder a una evaluación crítica de las fórmulas y técnicas poéticas que utilizaban en su trabajo. Esto se debió a que los maestros de haiku transmitían el canon sin modificaciones. Contribuyeron el anonimato del género, en el que prácticamente no existía el yo de autor, natural en el arte medieval, y la universalidad del tema de la “naturaleza” y un amplio uso de fórmulas para expresarlo. Masaoka Shiki creó una poética retrospectiva del haiku; sus nociones sobre los poetas y su obra y, en particular, su selección de muestras de muchas generaciones de poetas, se percibe incluso hoy como un estándar reconocido.

Masaoka Shiki hizo mucho para dar vida al género tradicional de la tanka 短歌 (cinco versos, 31 sílabas en el poema, 5-7-5-7-7); sin embargo, en el presente artículo sólo nos ocuparemos de su teoría del haiku (tres versos, 17 sílabas). Apareciendo como teórico y practicante, fue altamente valorado por sus contemporáneos y los que vinieron después. De hecho, se le reconoció como el mayor poeta del siglo XX. Fue el fundador de la respetada y todavía activa escuela literaria Nihon-ha日本 派 (escuela japonesa); se reunió en torno a la revista poética de haiku “Hototogisu” ほ と と ぎ す(cuco), que ha estado impresa desde 1898. Nos llegan hasta hoy algunas de sus selecciones de haiku: Haiku hashi俳句橋(Un puente de Haiku, 1896), Kanzan rakuboku 寒山独木 (Montañas frías, Bosques vacíos, 1885), Nanakusa shū七草集( Una colección de siete hierbas, 1888) o Tsuki no toshi月 の 都市 (Ciudad de la luna, 1889) , que representan el género con un reconocimiento público y aparecidas en numerosas ediciones. Se cree que el propio Masaoka Shiki fue el autor de un total de más de 20.000 haikus.

Este estudio se centrará, sin embargo, en sus tratados poetológicos que contribuyeron a la teoría emergente del haiku como género. Aunque estas obras están por separado y divididas en pequeños tratados, juntos forman un todo único en sus métodos y el estilo y las opiniones expresadas por el autor, son como piezas que producen un mosaico que puede permanecer unido porque lo une una idea común. Estos tratados son “Dassai sho-oku haiwa” 獺祭書屋俳話 (Discursos en el antiguo Festival de Haikus, 1893), “Haiku taiyō ” 俳 句 大 要 (Fundamentos del Haiku, 1895), “ Haiku mondō ” 俳 句 問答 (Preguntas y respuestas sobre los temas del Haiku, 1896), “ Haijin Buson ” 俳 人 蕪 村 (El poeta Buson, 1897), “Furuike no ku no ben ” 古 池 の 句 の 弁 (Unas palabras sobre el haiku “Viejo estanque”, 1898), y “ Byōshō haiwa ” 病床 俳 話 (Discursos sobre Haiku en la cama de enfermo, 1901). También citaremos algunas de sus otras obras, como los diarios del autor con salud en decadencia de finales de la década de 1890, “ Gyōga manroku” 仰臥 漫 録 (Notas del hombre postrado en cama) y “Byōshō rokusyaku” 病床 六尺 (Una cama de enfermo de seis pies de largo) (shiaku 尺es una medida de longitud similar al pie). En total, Masaoka Shiki escribió 80 trabajos sobre haiku. Falleció a la temprana edad de 35 años de tuberculosis. Sin embargo, a pesar de la enfermedad incapacitante de sus últimos años, fue durante ese período cuando creó en su “lecho de enfermo” sus obras más significativas: poéticas, teóricas y gráficas.

Masaoka Shiki recurrió a tres niveles de términos estéticos y poetológicos: los términos de la tradición poética china y los acuñados por los eruditos literarios chinos del siglo XIX; los términos de la tradición japonesa que tienen su origen en el mayor poeta y teórico de la versificación de la época Heian 平安時代 (siglos IX-XI), Ki no Tsurayuki 紀貫之, y los primeros tratados poéticos sobre waka 和歌 (siglos X-XIII), así como su propia terminología; y le dio forma con el propósito concreto de recrear la poética del haiku en la Nueva Era. Corroboró sus propuestas teóricas con numerosos ejemplos de versos, creando así su propia antología de los mejores haikus, una antología que goza de alta estima en la comunidad de expertos.

El famoso novelista y erudito ruso Yuri Tynianov escribió que “el género como sistema, puede vacilar”. Surge (por abandonos y necesidades básicas en otros sistemas) y se desvanece para convertirse en rudimento de otros sistemas… Es imposible visualizar el género como un sistema estático, porque la conciencia misma de un género surge como resultado de un choque con los géneros tradicionales (p. ej. , la conciencia de un cambio, aunque sea parcial, de algún género tradicional por uno “novedoso” que está a punto de reemplazarlo). Lo que pasa es que un nuevo fenómeno reemplaza al antiguo, ocupando su lugar, y aunque no sea una “evolución” del antiguo, se convierte, en efecto, en su reemplazo. Cuando no ocurre tal “reemplazo”, el género como tal se desmorona y desaparece”1. Esta proposición general puede ser aceptable en lo que respecta al haiku con la reserva de que las “vacilaciones” del haiku siempre han sido insignificantes debido a su naturaleza canónica estrictamente controlada. Limitado a 17 sílabas, el espacio de un poema haiku dejaba poco o ningún espacio para aplicar y desarrollar nuevas técnicas, mientras que las antiguas se llevaban al máximo grado de sofisticación.

El rasgo dominante de la poesía haiku se convirtió en la apelación constante al pasado, a la fuente, a Bashō芭蕉y Buson蕪 村, y todos los cambios se adoptaron bajo la bandera del regreso a la antigüedad, al período clásico del género. Fue solo durante el período Meiji明治 時代 que el futuro del haiku y otros géneros canónicos de arte (teatro, dibujo, literatura y caligrafía) surgieron en términos reales por primera vez. De hecho, ese fue el momento en que se puso en duda la existencia del haiku. Tal pregunta no surgió, ni podría surgir, antes de finales del siglo XIX, porque no había experimentado la influencia devastadora de los nuevos géneros literarios de Occidente, ni había sido sometido a ninguna nueva visión del mundo que exigiera formas de expresión más libres. En esa época, el arte medieval tenía que convertirse en una pieza de “herencia clásica” y “muestra del pasado”, o bien convertirse en un punto de partida para la nueva poesía (como la “estrofa oneguiana” de Pushkin en el caso de la poesía rusa) o, al cambiar su relación con los cánones, convertirse en parte integral de la cultura moderna. Siendo su caso el de este último escenario, el destino histórico del haiku está lejos de completarse.

El tema principal del haiku es la naturaleza, el flujo constante de las estaciones de la vida; el haiku no existe fuera de este contexto. La nota clave del tema es el kigo季 語, una “palabra estacional”, que designa de manera emblemática una temporada y es imprescindible en un haiku: sin kigo no hay haiku. La palabra estacional es una breve fórmula poética, una unidad que el erudito ruso A.N. Veselovskiy llamó “un nudo nervioso” que despierta en nosotros líneas de imágenes definidas; más en unos y menos en otros; en función de nuestro desarrollo, experiencia y capacidad de multiplicar y combinar asociaciones que emana de la imagen” 2. Además, la palabra estacional establece una conexión con la “naturaleza” en la poesía haiku.

Otro notable poeta y alumno de Masaoka Shiki, Takahama Kyoshi高 浜 虚 子, escribió que el tema de la poesía haiku es «el poeta y su paisaje», y su propósito es «crear numerosas imágenes, humanas y otorgadas por el cielo, imágenes relacionadas con los cambios de temporada»3. Los haijines representaron flores y pájaros, el viento y la luna (kachō fugetsu 花鳥 風月 es la fórmula de los temas principales del haiku), pero admitieron que “…hablamos de flores y pájaros, y los ojos registran todo un paisaje; componemos poesía y es el corazón el que se regocija”; “…aunque solo representemos una brizna de hierba, su sombra no puede ocultar los sentimientos palpitantes del creador”, “…en la superficie (en el haiku) están las flores, no los sentimientos… los sentimientos están ocultos en la profundidad, y se manifiestan en la superficie de poemas a través de cosas como la humedad, los sonidos, las melodías…” escribió el poeta excepcional del siglo XX, Takahama Kyoshi4.

La poesía haiku presenta un mundo sin prehistoria, una “imagen geográfica del mundo”, por así decirlo. La historia solo está presente en el haiku como una sucesión de estaciones, una historia de la rotación que tiene lugar en la naturaleza. Este cambio estacional involucra a todos los objetos y eventos mencionados en un poema y asume un carácter cósmico. Cosas específicas relacionadas con el mundo del haiku se incorporan en esta rotación universal y permutaciones sin fin de fenómenos naturales, así como en eventos individuales específicos que tienen lugar en cada poema individual.

Las personas y los objetos relacionados con la naturaleza aparecen como cosas de observación artística, no como objetos involucrados en una acción. El mundo del haiki es un mundo concreto completamente observable, restringido por el marco rígido del canon. Las cosas mencionadas en un haiku revelan una interrelación entre el hombre y la naturaleza, algo que une el plano “cercano” (concreto) del poema con el plano “lejano” (o universal). Por un lado, cualquier cosa en un haiku existe como algo encapsulado en sí mismo, un objeto de escrutinio intencional y que posee un valor inherente; pero también por otro lado, es en sí misma un vínculo entre varias cosas no mencionados en el haiku en particular, y de esta manera genera un añadido continuo al poema. En los “nuevos tiempos”, la lista canonizada de cosas que podían ser mencionadas en un haiku se extendió para incorporar términos considerados completamente antipoéticos, incluso burdos, no usados hasta entonces y hasta groseros para lo estrictamente poético. El uso del vocabulario tradicional obligó al poeta a seleccionar cuidadosamente las palabras para transmitir imágenes de la naturaleza con la máxima precisión. El poeta está ansioso por estar en armonía con la naturaleza, y esta ansia encuentra su expresión en su acercamiento a su material: las palabras. Tal actitud hacia la naturaleza, como un fenómeno por sí mismo suficiente, no requiere cambios, y solo precisa una demostración hábil de algunos de sus rasgos confinados en la imagen de una sola mirada, requiere palabras excepcionales.

Siempre hay dos planos en el haiku. Bashō los llamó fueki ryūkō不易 流行 (eterno y actual). El plano universal o cósmico relaciona el haiku con el reino de la naturaleza en el sentido más amplio. La parte principal de esta relación la realiza la palabra estacional, el kigo, que debe aparecer en todos y cada uno de los poemas. Esto, en efecto, indica que el haiku pertenece a los cambios estacionales. Los haijines se refieren al kigo como un centro semántico de un poema, que “resucita lo olvidado y origina asociaciones” 5.

Esta combinación de dos planos da cuenta de la perspectiva en un pequeño espacio poético e incluye el poema en el contexto del género y al mismo tiempo extiende el marco del género mismo. Una buena ilustración de esto es proporcionada por el siguiente ejemplo aleatorio, un poema de Masaoka Shiki:

雪 の 絵 を 春 も か け た る 誇 り か な

Yuki no e o / haru mo kaketaru / hokori kana

Un paisaje nevado / sigue colgado, en primavera … / ¡Polvo!

El poema alude a una costumbre de los japoneses, que habitualmente prestan mucha atención a los cambios estacionales, de ir cambiando un cuadro en los salones de sus hogares según sea la temporada. Un paisaje invernal que todavía está en la pared en primavera es una clara señal de desgracia. Así, un detalle apunta a un estado de olvido, tristeza, quizás, una adversidad que se produjo en el hogar. Los objetos concretos mencionados en el poema -un paisaje nevado, primavera y polvo- son imágenes interconectadas que, asociadas, crean un ambiente de tristeza y abandono. Al mismo tiempo, las palabras “nieve” y “primavera” están relacionadas con el cambio de estaciones en la naturaleza y en el tiempo, y, en este caso particular, el inicio de la primavera y el invierno produce un efecto añadido de implicación en este ciclo. Para concluir y enfatizar el conflicto entre las imágenes irreconciliables de la primavera y el invierno está la palabra “polvo”, que tradicionalmente se vincula en la estética japonesa con la destrucción, el abandono, la soledad y la melancolía. La oposición de las estaciones, especialmente la primavera y el invierno, como en la representación de la nieve sobre flores o brotes de bambú en la nieve, también es un motivo tradicional. Otra colisión aparece cuando la triste imagen general de negligencia y abandono se opone a la llegada de la primavera, un acontecimiento invariablemente alegre en la poesía japonesa.

El poema está impregnado de imaginería tradicional, que establece una conexión con el contexto cultural del género, es decir, con un sistema de imaginería que había tardado siglos en evolucionar y sin el cual, tal poema no puede existir. Recordemos que el haiku referido fue compuesto a finales del siglo XIX, pero igualmente podría haber sido escrito en el siglo XVI o XVIII.

Así, surgen dos planos de objetos representados: uno presenta objetos específicamente mencionados en el poema (paisaje nevado, primavera y polvo), y otro que surge del contexto del género y es comprensible solo en el marco del sistema tradicional de imágenes (en el que el polvo, por ejemplo, personifica la negligencia, la oposición de primavera e invierno, etc.), que, a través de este sistema, se vincula con la naturaleza.

En el haiku, el poeta expone su experiencia emocional indirectamente, al describir un paisaje y, por lo tanto, un haiku debe considerarse en un contexto más amplio que el mero bosquejo del paisaje más sutil. Masaoka Shiki pidió a sus contemporáneos que crearan un “paisaje genuino” (makoto no keshiki 真 の 景色, donde makoto真denota una profunda penetración en la esencia de las cosas), y esto debe interpretarse como un llamado a superar el hecho de pintar de forma mecánica un paisaje como instrumento para transmitir los sentimientos.

Otro plano del haiku es un mundo específico, físico y tangible de cosas claramente expresadas, o mejor dicho, nombradas. Masaoka Shiki señaló que incluso una simple enumeración de cosas podría producir una impresión profunda, y Takahama Kyoshi se hizo eco de ello escribiendo: “En el haiku no hay lugar para la mención excesiva de cosas y fenómenos; se atrae a los corazones humanos con sonidos simples” 6.

A partir de la reforma del género por Masaoka Shiki, la poesía haiku contemporánea tiende hacia una transmutación, no del plano cósmico general de un poema, sino del plano de su objetivo específico. Sin embargo, por importante que sea este plano “cercano”, no cuestiona la existencia continuada del contexto cultural del género, cuyos inicios se remontan a la época de la primera antología poética de los japoneses, a Man’yōshū , y se basa principalmente en el género de waka, que luego fue heredado por el haiku. El plano “cercano” del haiku se transformó gracias a la introducción por Masaoka Shiki de un sistema de conceptos, de los cuales el más importante era el de la categoría de shasei写生, o bosquejo de la naturaleza; pero eso es ya otro tema completamente diferente.

Los tratados poetológicos de Masaoka Shiki pueden considerarse no simplemente como ensayos sobre la historia y la teoría del haiku, sino también como obras literarias por derecho propio. La tradición del haiku parece ganar una nueva conciencia de su existencia en sus escritos, que crean una poética retrospectiva del haiku al apoyarse en la tradición clásica secular. Masaoka Shiki construye un espacio poetológico en sintonía con los nuevos tiempos. Ilustra sus opiniones con numerosos ejemplos de versos de tiempos remotos y contemporáneos, creando así una antología ideal de poemas seleccionados. Este método da como resultado un texto peculiar que está “saturado” de poemas. Similar a las primeras poéticas tanka (por ejemplo, las de los siglos IX al. XI, o época Heian), Masaoka Shiki incluye, sin duda, las mejores muestras de versos creados durante los siglos precedentes. Esta sobresaturación de lo que es en sí un ensayo académico con obras de decenas de los mejores poetas, da lugar a una peculiar lógica narrativa en la que la selección de poemas se convierte en sí misma en un ejercicio de alto gusto literario.

En los apartes líricos que Masaoka Shiki hizo como prefacio de algunos de sus tratados, presentó, en una prosa compleja, rítmica y musicalmente arreglada, su propia vida como poeta y las de otros poetas del pasado. Con las siguientes palabras, por ejemplo, comienza La esencia del Haiku, su obra poética más significativa: “Soy un poeta ciego que canta a flores y montañas. Compongo poesía de nuevo, y esto es lo mismo que sacar agua de un arroyo… voy en busca de ayuda a los monjes de tiempos pasados y a los antiguos pensadores chinos; también al ruido que hace el viento en los pinos. Qué suerte que hubieran transmitido su arte a los hijos de las flores y las montañas…”7.

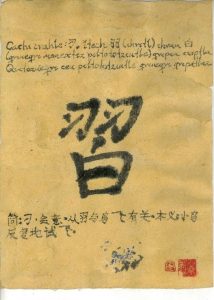

Otro plano más en sus tratados representa un análisis literario propiamente dicho; esto se puede dividir en dos partes: (1) un análisis textológico y semántico concreto del texto, y (2) unos estudios y conclusiones estéticos y filológicos generales, la introducción de nuevas categorías estéticas y la renovación de las nociones tradicionales. Estas partes de los tratados están escritas de manera escueta y concisa, y están llenas de kango 漢語, o vocabulario chino. Como teórico que se propone crear su propio sistema de valores y terminología para describir el género del haiku, Masaoka Shiki aparece claramente como un hombre de “los Nuevos Tiempos”, post-Meiji, marcados por la “invasión” de Japón (tras casi trescientos años de aislamiento) de la cultura occidental, la ruptura de viejos conceptos y el surgimiento de otros nuevos. Esto no quiere decir que el poeta se aparte completamente de la tradición, de hecho, en algunas de sus características sus tratados se asemejan a los escritos medievales de poesía, principalmente en lo que respecta a la tradición de comentar los textos poéticos, que había estado en uso desde la antigüedad y que se puede decir que Shiki está desarrollando. De hecho, el comentario parece ser su instrumento más importante para construir su propia teoría del haiku. Además, sus tratados se estructuran como discursos, es decir, en la tradición del diálogo inherente a la cultura japonesa desde la uta 歌 (canciones) de las preguntas y respuestas de la primera antología de Man’yōshū 万葉集. Se recordará que el autor tenía la costumbre de llevar a sus alumnos y poetas Takahama Kyoshi y Kawahigashi Hekigotō 河東碧梧桐a las montañas, donde los instruía en la teoría del haiku.

Incluso los nombres que dio a sus tratados, como los de “Discursos en el antiguo Festival de Haikus” y “Preguntas y respuestas sobre los temas del Haiku”, nos llevan de vuelta a una época en la que, en el siglo XVII, el fundador del género, Matsuo Bashō, conversaba con sus discípulos sobre la esencia de la poesía haiku en el porche de su cabaña en la montaña y, actuando como juez, evaluaba los poemas durante los concursos poéticos. Masaoka Shiki continuó esa tradición y enseñó a sus dos estudiantes más cercanos, Takahama Kyoshi y Kawahigashi Hekigotō, su teoría del haiku también durante las caminatas por las montañas.

Esta confianza en el diálogo, así como la inclinación hacia la práctica de comentar escritos antiguos con miras a encontrar nuevos significados, fueron un tributo de Masaoka Shiki a la tradición, por supuesto; sin embargo, sus escritos son tradicionales no solo en términos puramente formales. Así, bastantes capítulos de sus “Preguntas y respuestas sobre los temas del Haiku” están dedicados a los estudios botánicos y entomológicos de Masaoka Shiki. Entre otras cosas, la discusión en estos capítulos se centró en la correspondencia de una determinada flor, planta o insecto con un estado de ánimo, sentimientos o sensaciones específicos. El autor describe con precisión académica los tipos de plantas, animales, árboles y vientos: el viento triste de las colinas, la ligera brisa primaveral que disipa la niebla, etc., o las lluvias: la llovizna de otoño, la lluvia gélida de invierno… un total de cinco vientos y diez variedades de lluvia; también examinaría el sonido, encontrando que el susurro de un sauce es diferente al de un pino, mientras que el murmullo de un arroyo en primavera es diferente a su murmullo en verano.

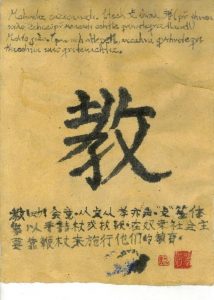

En sus “Conceptos básicos del haiku”, Masaoka Shiki busca formular y comprender un sistema de reglas internas que subyacen a la creación de un poema. El tema principal de su poética es la elaboración de la categoría de bi 美 (belleza) y los criterios para evaluarla. Por lo tanto, cree que bi es relativo, no absoluto. Al tratar de darse cuenta de la naturaleza dialéctica de bi y su evolución en la percepción de las personas durante un período de 300 años, durante el cual se desarrolló el haiku clásico, llega a la convicción de que, con ciertas excepciones obvias, “no hay unos originarios criterios de belleza” (sententeki na bi no hyōjun 先天的な美の標準). Señala la “indiscutible belleza de acertar con el objetivo pretendido”, es decir, la de los haikus -“natural” o tenchiteki na en su terminología- que son comprensibles para todos. Pero esos casos son raros, admite. El gusto individual por la belleza de un tipo especial, bi, se basa en el conocimiento de la tradición clásica china y japonesa, la crianza y educación adecuadas, la comprensión de las alusiones y los vínculos con el contexto cultural de la época, el conocimiento de los cánones del haiku y de las reglas básicas e individuales de la prosodia. Un conjunto de criterios individuales puede ayudar, dice Masaoka Shiki, a desarrollar un criterio general resumido de bi que debería usarse para valorar el haiku. Pero también hay que ser consciente de la naturaleza enigmática de esta poesía y de muchos comentarios que hizo Bashō en los concursos (o “torneos”) de poesía, que a veces eran extremadamente concisos: “la victoria va para el lado izquierdo”, “gana el lado derecho” (recordemos que los participantes de un torneo se dividían en dos grupos: el izquierdo y el derecho) y cuyo significado no está completamente descifrado hasta el día de hoy.

Para elaborar el criterio de bi, Masaoka Shiki lo descompone en sus partes constituyentes. Él ve la diferencia entre el haiku y otros géneros de poesía en que presentan diferentes tipos de “armonía”. La armonía del haiku, en su opinión, está incorporada en el terceto con el número de sílabas 5-7-5, o 5-8-5, o 6-8-5. En este caso, el mismo término “armonía” es bastante indistinto, lo que significa, aparentemente, una cierta estructura rítmica y melódica aplicada a diferentes versiones de sílabas alternas. Una armonía específica precede a la versificación8. … Así, nagauta 長 唄, una canción larga o un cuento, correspondería a cosas complejas. La simplicidad se asocia con haiku, y wаkа, encajando con formas más cortas… 9. “La sencillez es un mérito del verso chino; la preocupación por los detalles marca la poesía occidental; la sugestión es una virtud en los poemas waka, y la sencillez distingue al haiku”10.

Al recurrir a su técnica favorita de paralelismo, Masaoka Shiki construye en este pasaje una forma rítmica específica de prosa sin trama. Al mismo tiempo, resuelve una doble tarea: no solo separa la principal cualidad del haiku de “ligereza” (karumi 軽 み), sino que también menciona otras definiciones de los géneros, como “simple, detallado, sugerente” al introducir estos atributos con la ayuda de giros algo vagos en el lenguaje, como “no se puede decir que haya una ausencia total de…”, que es típico de su prosa.

“Mucha gente aprecia las cosas que carecen de belleza… A menudo, no hay belleza en las cosas que son valoradas por las capas superiores de la sociedad. No hay belleza en un poema haiku que divierta a la gente …”11.

La belleza es el único criterio común para cualquier tipo de arte. “Un haiku se basa en un concepto (ishō 意匠) y unas palabras (gengo 言語), o lo que los antiguos llamaban “alma” (kokoro 心) y “apariencia” o “forma” (sugata 姿). Hay poemas en los que tanto el concepto como la ejecución pueden ser buenos o malos, y donde un aspecto es artificial y el otro no. Si uno compara las palabras y los conceptos, no encontrará el principal y excelente. Hay poemas en los que domina la belleza del concepto, y otros donde prima la belleza de las palabras”12. Las palabras específicas deben encajar con conceptos específicos: “… en sus conceptos, los poemas se dividen en miles de tipos y decenas de miles de estilos. Un estilo definido debe corresponder a un concepto definido: obvio y sugerente, majestuoso y detallado, elegante y popular, solemne y fácil, ilustre y sobrio, serio y cómico … El vocabulario sugerente debe ir con un concepto sugerente…”13.

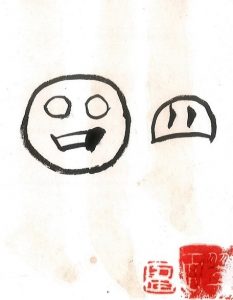

Un concepto puede ser subjetivo o bien objetivo. Él define como descripciones subjetivas las del alma, el corazón y los pensamientos más íntimos (kokoro 心); mientras que las presentaciones con ayuda de imágenes mentales de las cosas presentadas “tal como son” (sono mama そ の ま ま) se designan como objetivas. Los conceptos pueden ser “naturales”, “primordiales” (tenchiteki na ishō), o bien “asuntos humanos” (jinjiteki na ishō; jinjiteki na 人事的な); el primero se refiere a los fenómenos e imágenes naturales, el cielo y la tierra; y el segundo, a todo lo que es humano: los hechos, sentimientos, y recuerdos; y por diferentes que sean ambos conceptos, tienen igual valor para el artista.

La categoría de bi en la interpretación de Masaoka Shiki es una noción compleja y heterogénea sin un análogo en la cultura occidental. Para analizar la naturaleza de bi, el autor lo divide en oposiciones binarias en varios niveles.

Así, la belleza puede describirse como “positiva” (sekkyokuteki 積極 的) y “negativa” (shōkyokuteki 消極 的), y lo positivo aparece en obras en las que “el concepto es majestuoso (sōdai 壮大), poderoso (yūkon 雄渾), de belleza ilustre (enrei 艶 麗). Masaoka Shiki considera el enrei como “la belleza externa, en oposición a yūgen 幽 玄, la belleza oscura o más íntima, viva (kappatsu 活 発) y original (kikei 奇 形).

“La belleza negativa en las obras de arte, es un concepto que incluye lo elegantemente antiguo (kōga 古雅), que contiene la belleza más íntima (yūgen), la tristeza de la soledad (sabi 寂), la tranquilidad (chinsei 沈静), la ligereza (karumi 軽 み) y la fragilidad (hosomi 細 み)”14.

Masaoka Shiki creía que toda la literatura oriental (china y japonesa) tenía una inclinación por la belleza negativa, mientras que la literatura occidental tendía inherentemente a la positiva en su mayor parte. Para todo tipo de conceptos existen “fundas” o envolturas verbales exactas, es decir, un concepto definido se basa en un vocabulario específico “asignado” para transmitir un tipo específico de belleza. El “concepto” extrae, casi automáticamente, palabras muy específicas de una multitud de posibilidades. Los poetas siempre han pensado que la contradicción entre el “concepto” y “las palabras” era “la enfermedad de un poema”. La correspondencia precisa entre ishō y gengo se concibió tradicionalmente como uno de los criterios para evaluar un haiku. Si la esencia o el contenido (kokoro) de un poema es la idea de fragilidad, entonces las palabras también deben transmitir esa idea de fragilidad: una hoja seca, las alas de una libélula y las articulaciones de un anciano. El dolor debía cubrirse con palabras canonizadas de corte “doloroso”: color blanco, canto de cigarras, tierra blanqueada, el marchitar del invierno. Incluso la más mínima violación de esta correspondencia interrumpe la “triste armonía” del poema, o sabishii shirabe さ び し い 調 べ. Los poemas con tales violaciones, por ejemplo, aquellos marcados por un tono demasiado brillante o sonidos fuertes en un haiku “negativo”, y viceversa, se consideraron fracasos.

A Masaoka Shiki se le ocurrió una noción de bi con múltiples capas y múltiples planos para delinear los criterios para evaluar el haiku. Bi comprende dos polos opuestos, con diferentes categorías del género agrupadas en torno a ellos. Además, estas categorías están en un estado de constante influencia y penetración mutua, por lo que no se trata de un tipo de oposición inequívoca. La compleja estructura interna de bi se descompone fácilmente en diferentes niveles de percepción, lo que no solo ayuda a dilucidar la naturaleza de bi, sino que también refleja diferentes tendencias en la evolución del haiku. Esquemáticamente, la noción de bi y todos sus componentes se pueden representar de la siguiente manera propuesta por Masaoka Shiki:

Bi

belleza positiva – belleza negativa

belleza objetiva – belleza subjetiva

belleza natural (celestial y terrenal) – belleza de lo humano

belleza ideal – belleza empírica

belleza simple – belleza compleja

En ocasiones, Masaoka Shiki fue excesivamente categórico en su trazo de fronteras entre esferas de influencia de diferentes tipos de belleza; este fue el caso cuando asignó a Bashō solo la esfera de “belleza negativa”. Por su parte, Masaoka Shiki prefirió el primer grupo de categorías, creyendo que la evolución del haiku avanzaría en la dirección de una mayor objetividad, de la belleza natural a la humana, y que la “belleza compleja”, basada en imágenes inusuales, tendría su desarrollo más adelante.

Como teórico, mostró una proclividad hacia una belleza positiva, brillante y viva, llena de movimiento y fuerza, “evidente” o enrei naru bi kind, por usar sus términos y giros, que sería tan hermosa como la cola de un pavo real o tan suntuosa como la flor de una peonía; él pensaba que el futuro pertenecía a este tipo de belleza. Como poeta, era cautivo de la tradición y valoraba la belleza negativa con sus colores apagados, sonidos tenues y cosas “tristes”, otoño e invierno.

Al examinar la noción de bi en el aspecto diacrónico, Masaoka Shiki expresó la opinión de que en la antigüedad prevalecía la belleza “negativa”, mientras que la actualidad era testigo de una evolución de la belleza “negativa” hacia la “positiva”, con la última destinada a prevalecer en el futuro por la sencilla razón de que el arte “positivo” tiende hacia lo lógico, no hacia la comprensión intuitiva de la vida. Sin embargo, esta tesis no debe aceptarse de una manera demasiado dogmática.

“En la antigüedad existía el estilo majestuoso y poderoso…, que dominó la verdad suprema de la literatura en la Época Tang y recurrió al concepto negativo en sus mejores poemas”. Los poetas que afirmaron pertenecer a la escuela de Bashō, siguen su ejemplo hasta el día de hoy. Creen que la forma más elevada de belleza es completamente negativa: es el dolor del sabi (soledad), el koga (el estilo antiguo y elegante), el yūgen (la belleza más íntima) y el karumi (la ligereza). Los elementos “positivos” y “negativos” penetraron juntos en entornos extraños y existieron allí, formando un todo orgánico de extraño material. Así, lo “majestuoso y poderoso” encontró su camino en los tercetos y, además, se pueden encontrar imágenes de elementos de gran fuerza o de todo lo humano, incluso en poemas de autores de hoy, imágenes confinadas metafóricamente a estructuras de 17 sílabas. “Muchos adeptos de la escuela del haiku valoran la belleza negativa por sí sola como la más adecuada a la naturaleza del haikai, y consideran las imágenes de lo dinámico y lo potente solo como algo vulgar… Sin embargo, si uno compara la belleza positiva y negativa, le resulta imposible constatar la supremacía de un tipo sobre el otro”15.

Shiki construye la categoría de belleza de bi estableciendo sus oposiciones binarias. Además, considera que la belleza positiva abarca un aspecto de las cosas, mientras que la belleza negativa abarca otro. Algunos haijines occidentales creen erróneamente, continuó, que la belleza negativa y una cosmovisión negativa se derivan de un conocimiento limitado del mundo.

Al abordar el carácter peculiar de la innovación en el haiku, que él define con las palabras “nuevo” y “fresco” (seishin 精神), considera que dicha innovación se da dentro de los límites del canon, y finalmente no da como resultado una ruptura radical con el propio canon. Así, se refiere a la renovación del género desde adentro por medio de un instrumento relacionado con la tradición, a saber, la “percolación” (mi ni shimu 身 に 染 む) de “elementos positivos” en la “esfera negativa del haiku”. Bashō exhibió una belleza oscura y negativa con gran habilidad; y en contraposición, otro gran haijin, Buson (cuya obra Masaoka Shiki valoraba más), tendía a la belleza positiva.

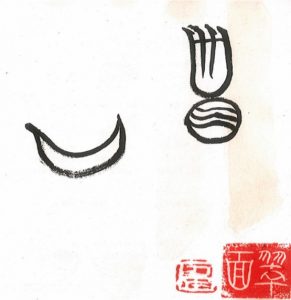

En el siguiente nivel, la noción de bi se caracteriza por las dos categorías de lo “natural” (dada por el cielo y la tierra, tenchiteki) y lo “humano” (jinjiteki). Masaoka Shiki divide la tríada de cielo, tierra y hombre (tenchijin 天地 人), o ame 天, tsuchi 土, hito 人, en dos partes, oponiendo cielo y tierra al hombre.

También opone sus categorías correspondientes: a la de actividad la tranquilidad, y a la de complejidad, la de sencillez; él cree que lo estático (naturaleza) se expresa más fácilmente en haiku que lo dinámico (hombre). Las cosas y fenómenos complejos (fukuzatsu 複 雑) y “activos” (kappatsu) rara vez figuraban en los haikus en cualquier caso.

Masaoka Shiki escribió: “El pequeño universo de 17 sílabas puede incorporar sólo una montaña, un arroyo, una brizna de hierba y un árbol; es, en cuanto a la representación dentro de estos confines, una minúscula parte del mundo de los hombres, con sus cambios y sus actividades … esta sería la más difícil de las tareas difíciles… Buson lideró con orgullo el camino sin plantearse que era muy difícil, y como la gente de nuestro tiempo no cree que esto sea fácil, después de Buson solo unos pocos lo aprendieron”16. Además de Buson, Masaoka Shiki menciona a dos estudiantes de Bashō: Kikaku其角y Ransetsu嵐雪, entre los poetas que alababan lo “humano”.

“Aunque Bashō compuso muchos poemas sobre asuntos humanos, no se limitó a describir su destino personal” 17. Masaoka Shiki cita los dos mejores haikus de “asuntos humanos” de Buson:

青梅 に 眉 集 め た る 美人 か な

aoume ni / mayu atsumetaru / bijin kana

Habiendo mordido una ciruela verde / una belleza frunció el ceño / Su ceja.

身 に 染 む や 亡 き 妻 の 櫛 を 屋 に 踏 む

Mi ni shimu ya / nakitsuma no kushi o / nōya ni fumu

El dolor me atravesó / En el dormitorio de mi difunta esposa / pisé un peine.

Una de las impresiones que uno tiene al leer los tratados de Masaoka Shiki, es que sus textos literarios-críticos, son profundamente líricos en algunos capítulos y, por lo tanto, se acercan mucho al género de ensayo medieval de zuihitsu 随筆, (lit. ”Siguiendo al pincel”), y sobre los poemas haiku, contienen no sólo un análisis de la poética del haiku y sus principales temas y tendencias, sino también recomendaciones ocultas para sus contemporáneos, poetas que escriben en la misma tradición. Estas recomendaciones se refieren a la comprensión y el dominio de la técnica de versificación y métodos de elaboración de temas canonizados pero con muchas posibilidades de diversificación.

“Eleva tu corazón y vuelve a lo común”, diría Bashō (Takaku kokoro o satorite zoku ni kaerubeshi 高 く 心 を さ と り て 俗 に 帰 る し し) 18 , es decir, al mundo común de las personas, que él llamaba jitsu(実 realidad). Shiki indica el realismo con el concepto de ari no mama あ り の ま ま (“las cosas como son”), y esto es lo más importante en un haiku . Pero representar una “cosa como es”, de verdad y con precisión, es imposible sin apelar a lo eterno e inalterable, es decir, sin correlacionar el plano cercano e inmediato con lo constante e interminable. En haiku, no hay distancia entre poeta y objeto. “Si un objeto y yo estamos separados, la armonía no se logrará”, dijo Bashō. El sentimiento y la acción se perciben como un todo. Crear un haiku digno de su nombre requiere un desapego de las emociones personales; los haijines evitan palabras que apunten directamente a sentimientos tales como “melancolía”, “alegría” o “felicidad”. El poeta tuvo que desarrollar una actitud ilustrada hacia las cosas; sin embargo, Masaoka Shiki llamó a “apelar a los sentimientos en lugar de a la razón”19. En este caso, podría obtener una nueva visión del objeto que está representando sin recurrir mecánicamente a asociaciones tradicionales, pero infundiéndoles un nuevo espíritu, dando así al lector la oportunidad de visualizar su propia secuencia de asociaciones basadas en sus sensaciones directas y espontáneas.

Shiki y sus alumnos creían que lo más importante no era recrear un “paisaje del alma”, que era el objetivo de la poesía clasificada como “subjetiva”, sino un “paisaje genuino” o paisaje “objetivo”, que sin embargo abarcaría varias y diversas emociones del autor. Dicho objetivo solo podría lograrse si se recurre a “bosquejar de la naturaleza”; pero este es el tema de otro estudio.

Los haijines de los nuevos tiempos se diferencian de los maestros de tiempos pasados en que expresan sus emociones indirectamente, es decir, a través de las cosas que ven: miru mono 見 る 物, o “cosas visibles”. Al tratar de transmitir la esencia interna de las cosas, logran su objetivo mediante una técnica compleja de crear imágenes objetivas (en la terminología de Masaoka Shiki) de la naturaleza. “Ellos retratan las cosas que ven, y estas representaciones despiertan emociones … De esta manera, la objetividad genuina mueve los sentimientos humanos”20. Ahora, la “objetividad genuina” para Masaoka Shiki comprende una meticulosa y “minuciosa”, “detallada” (seisaiteki 精細 的) presentación del reino de la naturaleza y el hombre; con solo una descripción genuina y objetiva capaz de despertar emociones genuinas, siendo el camino de una “cosa vista” hacia una emoción bastante complicado. Una mera designación de la “cosa vista” en un contexto definido, su descripción “genuina” (makoto no) y sus vínculos, son capaces de producir sentimientos perfectamente “programados” en un lector sofisticado. Al mismo tiempo, los sentimientos sobre la representación vivida por el poeta, aunque permanecen “fuera de la pantalla” por así decirlo, son sin embargo absolutamente coherentes (Shiki usa el término “ser translúcido”, “transparente”). Los sentimientos del poeta movidos por la “belleza objetiva” pueden reflejarse en el texto de un haiku, pero ocupará solo un determinado lugar reservado allí. Las partículas exclamatorias “ya” y “kana” no deberían, escribe Shiki, ser percibidas literalmente como una expresión de emoción, ya que a menudo servían simplemente para mantener el número apropiado de sílabas (5-7-5) y carecían por completo de cualquier contenido emocional.

En unos versos subjetivos, según Masaoka Shiki, el poeta no retrata un objeto, sino que se confía a su “imaginación sobre las cosas vistas” (miru mono no sōzō 見 る 物 の 想像)21. Valoraba los versos de Buson de manera inusualmente alta porque este último fue capaz de descartar su fantasía y transmitió hábilmente la belleza objetiva en “paisajes genuinos” e “imágenes directas”. Además, estaba convencido de que el género tradicional estaba evolucionando de lo negativo hacia lo positivo y de la subjetividad a la objetividad; al mismo tiempo, supuso que se estaba produciendo una síntesis particular por la cual los elementos de la belleza negativa entraban en el reino de la belleza positiva, y viceversa.

Aparte de la categoría de bi, Masaoka Shiki también examinó en los tratados estudiados otra categoría muy importante en lo que respecta a la poesía haiku, a saber, la categoría de dai題o daimoku 題目, es decir, el “tema”. Dai, en el haiku, está representado por las estaciones, sin embargo, durante este período, incluso este tema perenne había experimentado suficientes cambios, a pesar del conservadurismo del género.

En los “Discursos en el antiguo Festival de Haikus”, en el capítulo titulado “Nuevos temas”, el autor propone que “… la consciencia de las personas sufre cambios acordes con el espíritu de cada época”22. Si bien admite una cierta influencia sobre este género canónico de la época, Masaoka Shiki afirma que “… los asuntos humanos actuales son en gran medida similares a los asuntos humanos de tiempos pasados”23. Los nuevos temas se ocupan de componer poesía sobre una nueva percepción del mundo que surgió durante el período a partir de los viejos temas, y la antigua cosmovisión que Bashō, por ejemplo, abrazó. La formación de esta nueva percepción en el haiku estuvo ligada al surgimiento de lo que se conoce como “el eterno tema de lo humano”. “Las cosas y los fenómenos de nuestro mundo, ya sean naturales o asuntos humanos, se dividen en “elegantes” (ga 雅) y “comunes” (zoku 俗)” 24. Lo “crudo”, lo “innoble”, lo “plebeyo” -todo lo que fue rechazado por los poetas cortesanos de la Edad Media- comenzó a aparecer cada vez más en el haiku. El tema “humano” conllevó la llegada de muchos otros temas que eran completamente tabú en la tradición poética anterior. Tan fuerte fue, de hecho, la inercia de prohibir lo “crudo”, que incluso un defensor tan radical de la introducción de nuevos temas en la poesía como Masaoka Shiki, dudaba de que estas prohibiciones pudieran eliminarse. ¿Qué tipo de imagen mental se puede producir cuando uno escucha el término “máquina de vapor”, se preguntó? O cuando uno escucha las palabras “elecciones”, “competencia” o “sanción disciplinaria” e “investigación judicial”, ¿qué imágenes pueden producir?”25.

Poetas del círculo de Bashō encontraron que el tema canónico estrictamente definido (se recordará que el canon tomó forma bajo la influencia de la poesía china en los siglos X al XIII) y las consiguientes restricciones en la gama de temas fueron propuestas precisamente por una mayor libertad de interpretación y las posibilidades de improvisación individual. Estos poetas profundizaron en el tema, mostrando una excepcional sofisticación al descubrir la esencia misma del asunto tratado. Así, eligiendo el tema “cuco”, “luna” o “cigarra otoñal”, etc., el poeta conocía bien la tremenda experiencia de sus predecesores que ahondaban en los mismos temas una y otra vez. Además, se era igualmente consciente de todo un reino de palabras asociadas con esos temas en particular, de hecho, él se adhirió a ellos por así decirlo y, como resultado, buscó dar un giro a los temas desde un ángulo diferente, para hacerlos brillar con una luz novedosa. Es decir, trató de improvisar en el marco del canon que le otorgaba esa libertad. Masaoka Shiki sabía que, a pesar de su rigidez, las estructuras temáticas abrían posibilidades para “cambiar el tema”. Aunque nunca lo dice abiertamente, en los capítulos de sus “Discursos en el antiguo Festival de Haikus” que tratan de los cinco temas de otoño, demuestra con la ayuda de ejemplos las amplias posibilidades inherentes para desarrollar un tema tradicional. De hecho, el tema del haiku es uno, el mismo: las estaciones (o como dijo un sabio, “quien ha presenciado el cambio de estaciones, lo ha visto todo”), pero incluye un sistema canónico extremadamente diversificado de subtemas que permiten vincular el “paisaje del alma” (subjetivo) con el “paisaje genuino” (objetivo) de la naturaleza. La diversidad de bi se manifiesta no solo en los medios de representación (“negativamente”, “idealmente”, etc.), sino también en la riqueza de los temas del haiku que se reflejan en poéticas, colecciones y catálogos de temas.

En la actualidad, existen numerosas bases de datos en Internet que contienen temas de haiku (dai) y registros de palabras estacionales (kigo), cuyo número asciende a 35.000.

Los cinco temas principales que Masaoka Shiki examina en “Discursos en el antiguo Festival de Haikus” muestran cuán minuciosamente fueron desarrollados. Es de destacar que los temas no fueron una invención de los poetas haiku, en absoluto, ya que se han utilizado durante varios siglos en la poesía clásica waka (tanka) desde la primera antología japonesa “Man’yōshu” e incluso antes, cuando los poemas waka se difundieron oralmente. A menudo sucedía que el propio emperador designaba temas para los torneos poéticos. Se recordará que los conjuntos de temas se formaron bajo la influencia de la poesía china, donde habían evolucionado en tiempos muy antiguos: esto hizo que fuera aún más desafiante para las generaciones posteriores de poetas trabajar en ellos. Los temas seleccionados por Masaoka Shiki son “cuco”, “arbusto hagi” (hagi萩), “primera tormenta de otoño” (hatsuarashi 初嵐)a) y otros tipos de vientos otoñales, “hierba ominaeshi” (お み な え し) y “plátano”, todos pertenecientes a una “estación negativa”: el otoño. No hace falta decir, sin embargo, que los cinco temas en cuestión no concluyen la antología de temas otoñales del haiku. De hecho, Masaoka Shiki podría haber seleccionado otros temas no menos útiles, por ejemplo, “cigarras de otoño”, “hojas de arce escarlata”, “crisantemos”, “luna”, etc. Las variaciones sobre estos temas son verdaderamente infinitas y aparecen en decenas de miles de poemas.

La esencia del haiku consiste en el surgir de un poema cuando un tema fijo sufre interpretaciones infinitamente variadas. El hecho de que la gama de temas se conozca de antemano impone ciertamente restricciones al poeta, pero, al mismo tiempo, le da la oportunidad de profundizar infinitamente en dicho tema elegido. Es de notar que el rígido control de los temas nunca fue considerado en la poesía tradicional como una restricción; de hecho, las reglas rigoristas y la canonización de los temas produjeron, en el otro polo, una sensación de mayor libertad de variación e improvisación en el marco de cada tema.

Por tanto, los prerrequisitos formales para componer un haiku son un tema aceptado y las formas bien conocidas de expresar bi (“objetivo”, “subjetivo”, etc.). Los temas están indirectamente relacionados con bi, siendo medios para expresar la belleza absoluta. Juntos, todos los “objetos” que pertenecen a un tema – y un tema incorpora no un objeto principal, sino decenas, incluso cientos de otras cosas que pertenecen al círculo de un tema y relacionadas con el nuevo objeto por muchos vínculos – forman lo que puede describirse como una imagen poética, incluso antes de que se componga realmente un poema.

Como ya se ha dicho, al leer los tratados de Masaoka Shiki, se tiene la impresión de que sus textos literarios y críticos, que en algunas secciones son tan profundamente líricos que se asemejan al género medieval de ensayos conocido como zuihitsu , así como sus haikus, contienen no solo análisis de la poética del haiku y sus principales temas y tendencias, sino también algunas recomendaciones ocultas que sugieren a sus poetas contemporáneos cómo dominar las técnicas de versificación y desarrollar temas canónicos con toda la diversidad posible.

Podemos concluir diciendo que Masaoka Shiki, de hecho, creó una nueva poética normativa en retrospectiva, una poética que podría ser, y ha sido, utilizada por sus contemporáneos y miembros de la Escuela de Masaoka Shiki hasta el día de hoy.

REFERENCIAS

Boronina I. А. Poética del verso clásico japonés (Poetika yaponskogo klassicheskogo stiha). Moscú: Izd-vo Nauka, Glav. Red. vostochnoì lit-ry, 1978.

Boronina I. А. La naturaleza y su relación con la literatura en la Alta Edad Media (Priroda v literatura rannego srednevekovya) . Manuscrito inédito.

Haiku kōza 俳句講座 (Conferencias sobre haiku), vol. 3-4, 1939.

Haiku utyū 俳 句 宇宙 (Cosmos de haiku), 2004.

Hubricht M. Die aesthetischen Abschnitte aus Haijin Buson de Masaoka Shiki. – Orients Extremus, 1956, 3/1.

Kitazumi Toshio北 積. Shiki no bungei ron 。子規 の 文 芸 論 (‘Teoría literaria de Masaoka Shiki’). – Bungaku. En vol. 22. 1954

Koten bungaku ritorikku jiten . 古典 文学 リ ト リ ッ ク 辞典 (Diccionario retórico de la literatura japonesa clásica). Gakutōsha 1993.

Koten bungaku kanshy ō jiten古典文学観賞辞典, ed. Nishizawa Masashi (Diccionario crítico de la literatura japonesa clásica). Tōkyōdō 1999.

Man’yōsyū万葉集. “Man’’ësiu: Sobranie miriad list’ev”, (Colección de una miríada de hojas). En 3 volúmenes; trans. А.E. Gluskinoì con introducción y comentarios. Moscú: Izd-vo Nauka, Glav. Red. Vostochnoì lit-ry, 1971-1972.

Matsuo Bashō kōdza芭蕉講座 (Lectures on Bashō) / En 9 vol., 1955-56.

Matsuo Bashō zen-shū 芭蕉松雄全集 (Obras completas de Matsuo Bashō). / Ed. Noiti Imoto, Nobuo Hori, Tomodzi Muramatsu, 1972.

Masaoka Shiki正 岡 子規. Masaoka Shiki shū正岡子規集 (Obras de Masaoka Shiki). En el vol. 11 de Gendai nihon bungaku zensyū 現代日本 文学 全集 (Obras completas de literatura contemporánea), 1928.

Masaoka Shiki denki 正 岡 子規 伝 記 (Biografía de Masaoka Shiki), 1998.

Matsui Toshihiko松井利 彦. Yasashii haiku nyūmon やさしい俳句入門(Introducción al Haiku), 2000.

Matsuse Seisei松瀬青々.Kikan no han’i no kenkyū 季刊の範囲の研究 (Estudios de la esfera estacional). En vol.3 of Haiku Kōza 俳句講座. Kaizōsha, 1932.

Reck M .. Masaoka Shiki und seine Haiku -Dichtung. Munchen, 1968.

Roulend D. Arte de Oriente y Occidente. М., 1958.

Sanzōshi 三草紙 (Tres libros). NKBT 16

Takahama Kyōshi高浜 虚 子. Haiku tokuhon 俳句読本 (Poemas haiku seleccionados), 1973.

Tynianov Yu. Hecho literario (Literaturnyi fakt). – En: Poética. Historia de la Literatura. Cine (Poetica. Literatura Istoriya. Kino). М., 1979. – En ruso.

Veselovsky А. N. Poética histórica. (Istoricheskaya poetika) L. 1940, pág. 376 – En ruso.

Kin D. Literatura japonesa en los siglos XVII – XIX. М., 1978. – En ruso.

Yamamoto Kenkichi山 本 謙 吉. Bashyō zenhokku芭蕉 全 発 句 (Colección completa de los poemas Hokku de Bashō) , vol 21974, p. 261.

NOTAS

1 Yu. Tynyanov 1979, pág. 267

2 А.N. Veselovskiy 1940, pág. 376

3 Masaoka Shiki 1928, pág. 14

4 Takahama Kyoshi 1973, pág. 14

5 Takahama Kyoshi 1973, pág.15

6 Takahama Kyoshi 1973, p. 4

7 Masaoka Shiki 1928, pág. 340

8 Masaoka Shiki 1928, pág. 347

9 Ibíd.

10 Ibíd.

11 Ibíd.

12 Ibíd.

13 Ibíd. p. 348

14 Ibíd. p.485

15 Ibíd.

16 Ibíd. pag. 488

17 Ibíd. p. 488.

18 Bashōk ō dza 1955-56, p. 37.

19 Masaoka Shiki 1928, pág. 384.

20 Ibíd., Pág. 456

21 Ibíd., 487.

22 Ibíd., Pág. 394.

23 Ibíd.

24 Ibíd.

25 Ibíd.