鬼すだく戸隠のふもとそばの花

oni sudaku togakushi no fumoto soba no hana

ronda el demonio,

a los pies del monte Togakushi

flores de alforfón

Yosa Buson

Al final de la lluvia, allí donde se disuelve el sendero entre la hierba y los helechos, justo en el corazón del bosque, en su esplendor, allí está el fantasma.

Buscar un lugar para plantar la tienda ha sido laborioso. A veces sol, a veces lluvia, a veces cumbres, a veces valles. Seco y llano son dos palabras que uso poco estos días. El Kumano Kodô es tan hermoso como exigente. Las piernas y el espíritu experimentan arrebatos y flaquezas al irse convirtiendo poco a poco en camino. Sol, lluvia, cumbres, valles…

El camino de peregrinación por la Península de Kii no tiene un fin concreto. Ni material ni espiritual. No hay un lugar al que arribar tras días de marcha entre las montañas, o a través de ellas sería mejor decir tal vez. No hay tampoco una salvación, una indulgencia. El perdón.

Caminar. Nada más. Un bastón de bambú, un sombrero de junco, una mochila. Los pies.

Yôkai Emaki. No sabía entonces que el famoso rollo con dibujos de yôkais era obra de Buson. Los yôkai son espíritus, demonios, fantasmas… no sabría cómo explicarlo, muy muy populares en el folclore (y más allá) japonés. Van desde lo grotesco o lo naif hasta lo más terrorífico que uno pueda imaginar. Desde una sandalia fantasma que se lamenta por las noches porque no tiene nariz a espíritus deformes que vuelven desde los infiernos para torturar a los vivos.

Kodama. El espíritu de los árboles. Aquí, rodeado de todo este verdor que tiñe hasta el cielo, no puedo evitar pensar en kodama. El eco de algo bueno que surge de la tierra y palpita y crece y da fruto. No sabría comprender, no me importa. Pero algo en mí, también incomprensible, responde a ese eco y se aquieta, y se recoge, y vuelve a la tierra.

En el Kumano Kodô la noche cae abruptamente sobre el bosque. Noto el suelo de la tienda duro y frío. La tierra. Abro la mochila y saco toda la ropa, la extiendo como mejor puedo a modo de colchoneta improvisada. Afuera la lluvia ha cesado pero sigue lloviendo. Ráfagas de viento arrancan lluvia vieja de las hojas y rebota sobre la tienda.

Pienso en los yôkai. Pienso en esta tarde. En los cangrejos y las flores blancas, en las mariposas y los helechos, en la salamandra que cruzó el sendero, y en la libélula que pareció mirarme. Pienso en los cedros erguidos como lluvia que sube al cielo, y en los tejos centenarios que sostienen la tierra.

Cuando la noche parecía más profunda, justo entonces, sonó un canto claro y decidido como un relámpago.

–Hototogisu –dijo M. inmediatamente.

Buson también escribió algún haiku sobre yôkais. Los oni, los demonios de las montañas y los bosques. Momiji, la poderosa bruja que vivía en la montaña Togakushi, que se transformaba en animales salvajes o en bella dama y acechaba a los viajeros. Cuando las hojas enrojecen en los albores del otoño. Un valiente samurai, una espada mágica regalo de Hachiman, dios de la guerra… En fin… Pobrecita Momiji…

Esta tarde también pensé en los yôkai. En la profundidad del bosque, al final de la lluvia. Pregunto a M. sobre el significado de los kanji inscritos en la tablilla que señala un desvío del sendero. Me dice algo de un antiguo cementerio. Ese gesto tan suyo de “wakarimasendeshita”, no entiendo muy bien, no me preguntes más…

Un silencio como escurrido directamente de las hojas de los árboles.

Hay un momento de madera en el que deseo quedarme junto al sendero. Otro contiguo en el que deseo que M. me acompañe.

Árboles y maleza parecen pugnar por devorar el rastro entre la hierba alta y los helechos. Cruzo el cauce seco de un río mojado por la lluvia. Santôka. Re(en)cuerdo, como en un trueno o su silencio. Camino y las plantas me empapan la ropa de lluvia que cayó. Una pasarela cubierta de musgo y verdín, de aspecto muy poco fiable, salva un arroyo. Dudo.

Saltar un arroyo crecido por la lluvia. Al otro lado el bosque más bosque, árboles cubiertos de líquenes y musgo. Ennegrecidos por la humedad. Parecen silencio mojado.

Días atrás, a lo largo del camino he visto hakas budistas señalando antiguas sepulturas, a veces perdidas en mitad del bosque. Aquí no hay. Busco. Rebusco. Nada. Nadie.

Alguien me mira. Lo sé.

Una lluvia finísima reemprende su repiqueteo sobre mi sombrero. Me lo quito. Escucho. Miro.

Al volver al sendero M. me pregunta si he visto algo. No sé qué cara pongo. Tal vez “wakarimasendeshita” .

時鳥棺をつかむ雲間より

hototogisu hitsugi o tsukamu kumoma yori

de entre las nubes,

para llevarse un ataúd

el hototogisu

Yosa Buson

Quizá es por su garganta tan roja, o por su canto melancólico, pero el hototogisu es para el Japón antiguo, y de siempre, el de los yôkai y el Kumano Kôdo, un heraldo de la tragedia. El presagio de una muerte, un alma más para llevar a Enma, el Rey del Infierno.

-Hototogisu- repite M.

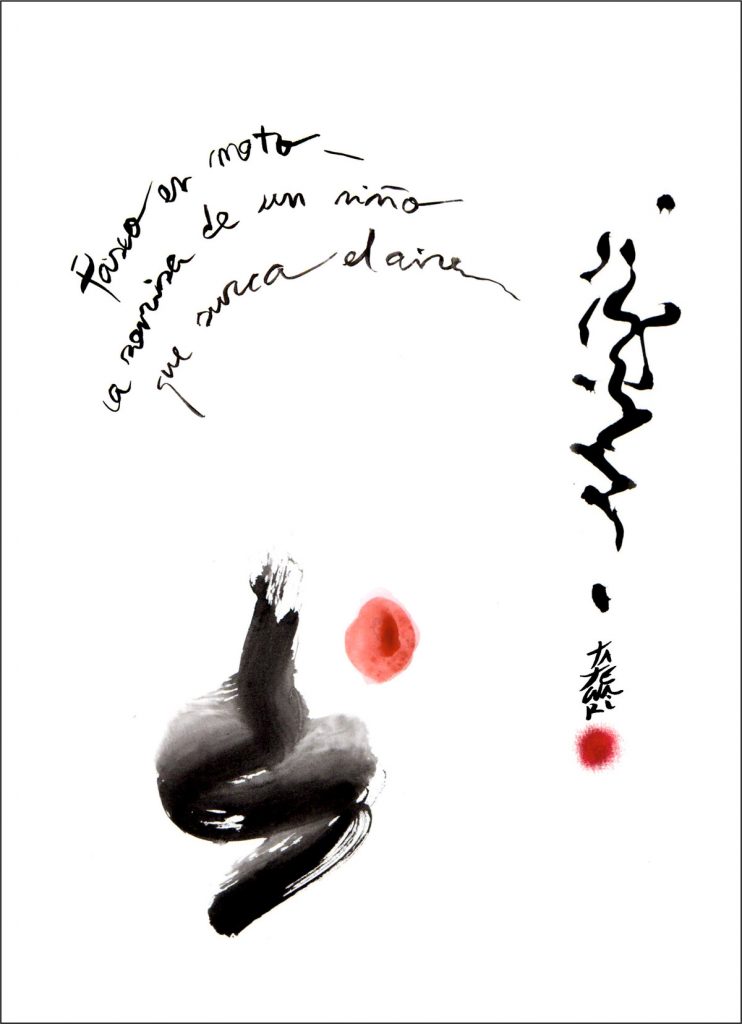

Hototogisu… Es la primera vez en mi vida que escucho su canto. Parece luz.

Sin saber por qué imito su canto. Luego M. Luego el hototogisu canta de nuevo. Reímos.

Allí donde se disuelven todos los senderos la noche y la montaña, el silencioso corazón de la lluvia. Alguien camina sin más. Un eco del bosque, la tierra y el agua, su esplendor. Nada. Niños que juegan a imitar pájaros.

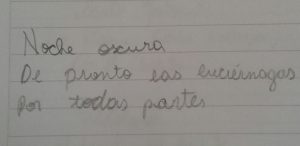

Noche oscura

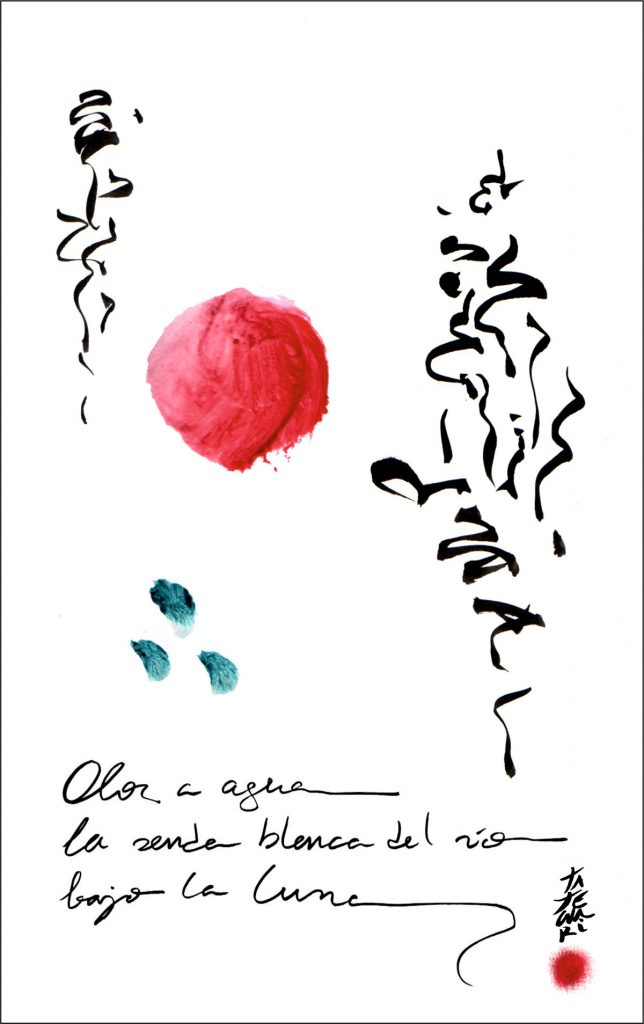

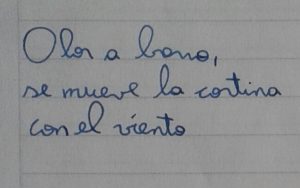

Noche oscura Olor a barro,

Olor a barro,