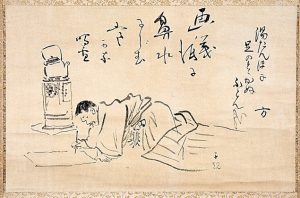

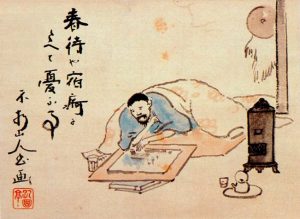

– Entre las obras ilustradas de Kawamura Bunpô, está su Álbum de pintura (Bunpô gafu), en tres fascículos, así como sus Imágenes rápidas (Bunpô soga), en un solo fascículo. Todavía no he podido ver el segundo fascículo del álbum, pero ninguno de estos dos libros alcanza el nivel de una obra maestra como el Álbum de concurso de dirección pictórica; del que ya he hablado hace algún tiempo. Sin embargo, estas obras, que no son pretenciosas ni tienen aparentemente originalidad, sí tienen cierta singularidad y no carecen de cierto encanto. La colección de Imágenes rápidas está compuesta por dibujos extremadamente sencillos, pero las miles y miles de acciones humanas están representadas de manera muy precisa para que, al observarlas bien, sea como si uno accediera de un solo vistazo a todas las personas de la sociedad. Una obra como Cien caras del mundo de un solo trazo de pincel (Isso hyakutai) de Kazan, es absolutamente única tanto por el vigor de su pincel como por la flexibilidad, el atrevimiento y la seguridad de sus formas, pero, de estas imágenes rápidas, lamentablemente el autor tiene pocas pinturas. Por otro lado, como no he visto formatos grandes del pincel de Bunpô, no puedo juzgar su habilidad en esta área, lo cual también es una pena.

– Gessho, de la provincia de Owari, es un pintor del mismo nivel que Bunpô. Cuando miramos su Árbol de imágenes libres, entendemos que este es un trabajo notable: el diseño de las pinturas no es tan complejo como en Bunpô, pero, por contra, Gessho se detiene en ínfimos detalles, y a diferencia de Bunpô, que tiene algo de brusco al respecto, Gessho tiene una línea notablemente limpia y muestra una técnica inimitable. Además, en no sé qué colección de imágenes rápidas que alguien me mostró un día, había unos horribles versos que no acompañaban bien la obra, pero muchas tablas habían sido pintadas por Gessho y, al mirarlas una por una, eran verdaderamente notables y llenas de originalidad, sin excepción. Creo que era una compilación suelta, pero por si tal libro realmente existía, me hubiera gustado consultarlo, y lo busqué, si bien, desafortunadamente, no encontré a nadie que tuviera una copia. No le conozco nada en formatos grandes, pero sí que he visto dos o tres formatos medianos de este pintor. Uno representaba una grulla sobre un bambú: el diseño no era muy original, pero la forma era atractiva y fuera de lo común. La otra pintura eran unos crisantemos tardíos, atados en un paquete: era una imagen sin pretensiones, llena de tristeza, pero este conjunto de crisantemos tardíos, ligeramente doblados, tenía algo extremadamente sutil que lo hacía muy original. Por otro lado, paralelamente, he visto pinturas de He Zhizhang, que Fusetsu define como muy originales. Sin embargo, creo que sus pinturas de personajes son un poco flojas. En cualquier caso, aunque hay pocos pintores tan buenos como Gessho, es muy lamentable que sea tan desconocido en la sociedad. Es realmente sorprendente que tan pocas personas sepan apreciar sus obras.

Notas del traductor y las fuentes

– Sobre las pinturas del Concurso de la dirección pictórica (Takurabe gafu) puede consultarse la entrega 6, con fecha del 12 de mayo, y especialmente también las entregas 10, 11 y 12, del 22 al 24 de mayo. En ellas pueden verse los dibujos de Bunpô y los comentarios que Shiki realiza sobre esos mismos dibujos.

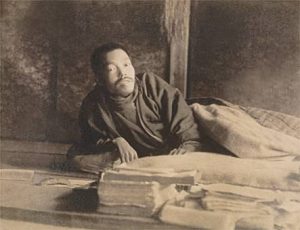

– Sobre las Cien caras del mundo de un solo trazo de pincel (Isso hyakutai), ver la entrega 7 de 13 de mayo. El álbum mencionado data de 1818. Representa escenas de la vida cotidiana. El autor es Watanabe Kazan (1793-1841), como ya se dijo, un pintor, erudito y estadista japonés miembro de la clase samurái. Nació en una familia samurái pobre. Fue bastante influenciado por los estilos artísticos occidentales, razón por la cual creó un estilo único de pintura mediante la mezcla de elementos del arte europeo y japonés. Escribió dos ensayos que fueron tachados de occidentalistas, y debido a la agitación política que ocasionaron, Watanabe se suicidó con ritual (seppuku), como una forma de corregir la vergüenza que causó a su señor.

– De Cho Gessho (1765-1832) ya se habló también en las entregas 5 y 35 de 10 de mayo y 16 de junio. Estudió Nanga (literalmente «pintura del sur”) con Matsumura Goshun (1752-1811), quien le dio el nombre de Gessho. Goshun a su vez era un estudiante de Yosa Buson (1716-1784), además de maestro haijin (de hecho Gessho tiene también libros de haiga), un maestro Nanga, que a su vez estudió con Maruyama Okyo (1733-195), y juntos fundaron la escuela de pintura Maruyama.

– El formato de tamaño mediano que nombra Shiki, es conocido como Hansetsu-mono en japonés, y es de aproximadamente de 36×43 cm. Con respecto a los formatos y otros dibujos de Bunpô, Shiki también comenta algunos más en la entrega nº 22 de 3 de junio.

– He Zhizhang (659-744) fue un pintor chino de la dinastía Tang.

– Ya se ha hablado de Nakamura Fusetsu (1866-1943), un pintor y calígrafo de estilo occidental, un amigo muy cercano a Shiki, y en quien se basó para desarrollar su teoría de haiku sobre el shasei (bosquejo).

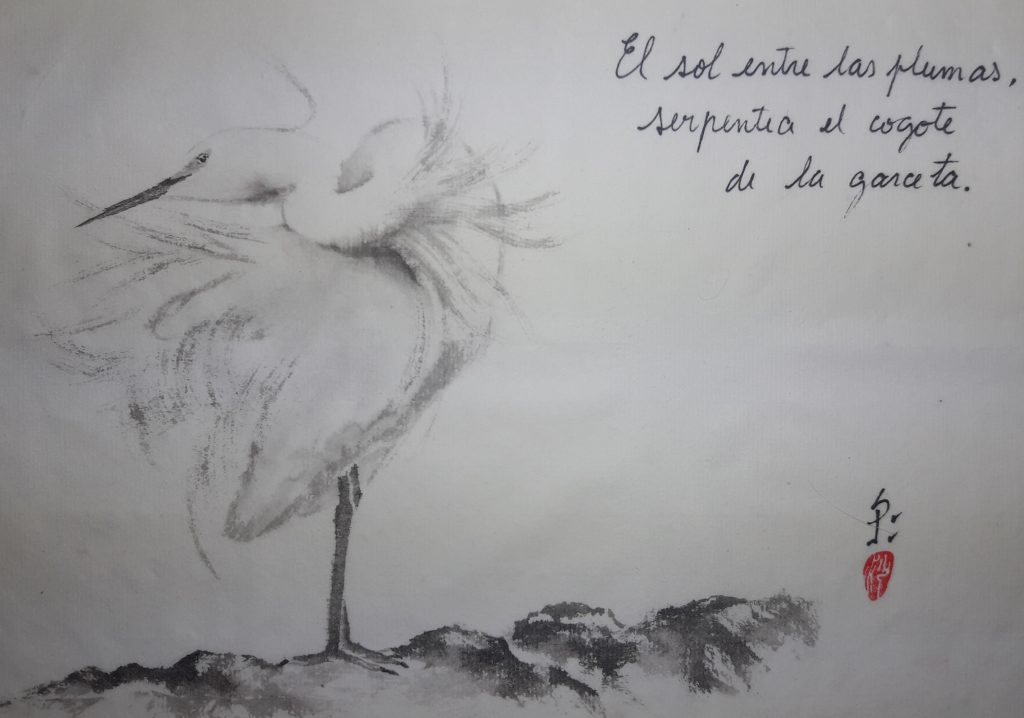

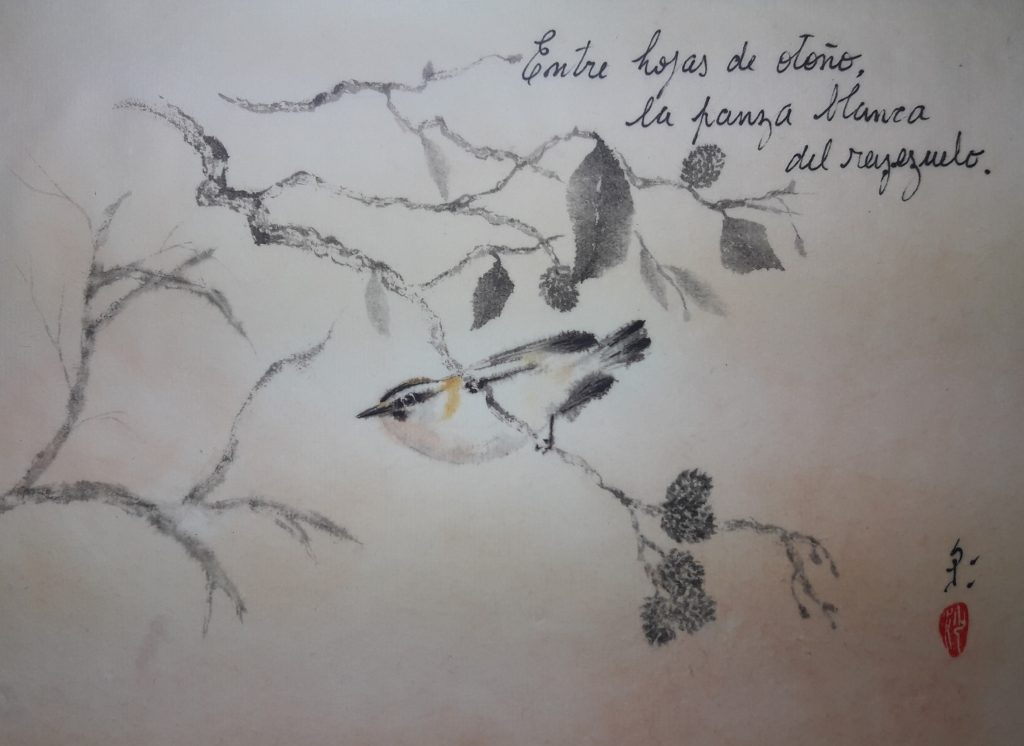

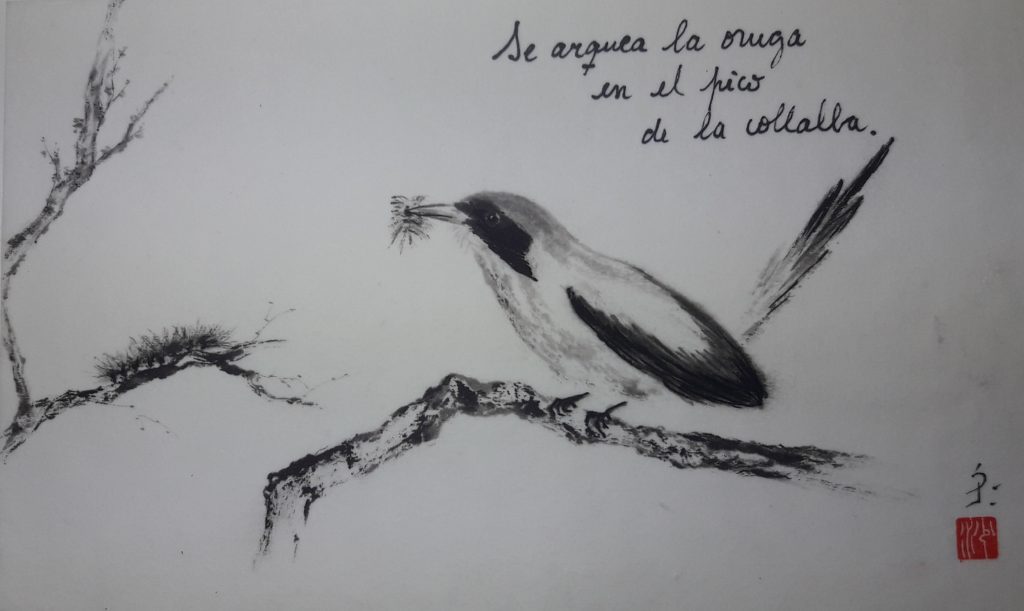

Tal vez sea ese espacio no pintado una de las características más visibles en una obra sumie. Más allá de las temáticas representadas, a simple vista se percibe la blancura de los fondos y la ausencia de multiplicidad de imágenes. La simpleza y la sencillez de unos pocos trazos realizados con el negro-gris le dan esa impronta tan sabi wabi.

Tal vez sea ese espacio no pintado una de las características más visibles en una obra sumie. Más allá de las temáticas representadas, a simple vista se percibe la blancura de los fondos y la ausencia de multiplicidad de imágenes. La simpleza y la sencillez de unos pocos trazos realizados con el negro-gris le dan esa impronta tan sabi wabi. Los elementos pintados, por su parte se ubicarán en posiciones más laterales, incluso de manera incompleta y asimétrica. De esa manera el ojo observador irá recorriendo toda la obra fluyendo dinámicamente con la energía entre los elementos plasmados en el papel. El vacío es además el continente de la obra.

Los elementos pintados, por su parte se ubicarán en posiciones más laterales, incluso de manera incompleta y asimétrica. De esa manera el ojo observador irá recorriendo toda la obra fluyendo dinámicamente con la energía entre los elementos plasmados en el papel. El vacío es además el continente de la obra. No debemos caer en la tentación de pensar que el haiku es una especie de adivinanza que el autor le juega al lector, ni que lo no dicho sea algo expresamente omitido para generar una especie de ola de misterio transformando el haiku en un indescifrable.

No debemos caer en la tentación de pensar que el haiku es una especie de adivinanza que el autor le juega al lector, ni que lo no dicho sea algo expresamente omitido para generar una especie de ola de misterio transformando el haiku en un indescifrable.