Comienzo esta última entrega de la serie que iniciamos el pasado enero multiplicando mi sincero agradecimiento a los responsables de mantener abierto y transparente este Rincón de encuentro y reflexión donde he tenido el honor de compartir mis intuiciones y mis perplejidades sobre una de las tradiciones más hermosas y desconcertantes de la experiencia poética universal. Y ese agradecimiento, obviamente, lo hago extensivo, de todo corazón, a los lectores que con paciente indulgencia hayan seguido estas líneas, que en ningún caso se han ido desarrollando para sumar adeptos o críticos, sino para aportar sobre la mesa común aquello que estaba en mi mano por ser objeto de mi continua reflexión personal. Ninguna de las intuiciones que he expresado en el transcurso de estas colaboraciones tiene para mí un carácter definitivo o cerrado, tampoco las que ahora pasaré a compartir. La ‘verdad’ no está en el horizonte del camino que trato de recorrer honestamente, aunque no tengo más remedio que reconocer que el carácter narrativo y explicativo del pensamiento parece inevitablemente abocado a articular afirmaciones (siempre relativas) que parecen auto justificarse en un juego de ‘ideas’ en pugna. Pero la idea es la muerte del pensamiento, como la meta lo es del camino. Valga la obviedad de que, queramos o no, habitamos el lenguaje. Lejos de amueblar ese habitáculo, procuro abrirle puertas y ventanas con la esperanza de salir algún día a la intemperie, o por lo menos poder habitar la transparencia, como a veces sucede en el poema.

Termino estas colaboraciones intentando reflexionar sobre dos aspectos fundamentales: la pobreza como experiencia esencial del haijín, y la cultura como ineludible marco de formación, interpretación y transmisión del haiku.

Si tuviera que determinar lo que a mi entender es la experiencia definitoria del haijín (su condición de posibilidad) no tendría duda de que se trata, en efecto, de la pobreza. Pero si tuviera que determinar a qué pobreza me refiero no dudaría en afirmar que no lo sé, y que lo único que sé es que no me serviría para definirla la lógica de la racionalidad, la noción que la propia racionalidad ha generado. Me enfrento a la experiencia de la pobreza como si en el punto central de lo que importa entender se produjera, precisamente allí, un vacío insuperable. Donde debiera estar la explicación, está el vacío. ¿No es esto, en sí, algo ya significativo?

La pobreza, tal como la entendemos culturalmente, es una realidad que surge a partir de lo que aquí hemos llamado ‘racionalidad extendida’, como parte de un binomio de contrarios, como elemento de una dialéctica, integrante de la solución sintética de una realidad superior. De hecho, no existiría si no existiera la riqueza. Diríamos que tiene que ver con eso que la racionalidad genera en su implacable desenvolvimiento, en su imparable dominio: la inevitable y necesaria consecuencia de su poder. Desde el neoliberalismo (que es la etapa actual en occidente de la civilización que comenzó con el establecimiento de la racionalidad extendida en el Neolítico, y que más que una ideología económico-política es una mentalidad cultural plenamente asentada), la pobreza es estrategia necesaria, inevitable correlato de la depredación, aquello que resulta de haber extraído, robado, apropiado, despojado, saqueado, pirateado, trincado, desplumado… para hacer posible la supervivencia del más fuerte a costa de controlar la supervivencia del más débil. El gran logro ‘civilizatorio’ consiste en establecer las condiciones que permitan una cierta supervivencia del más débil, al que el más fuerte necesita como esclavo. Y esto solo ha podido conseguirse anulando la capacidad de respuesta del más débil; bien por la fuerza, como hasta hace poco, bien por la persuasión y el engaño, haciendo que el más débil asuma la lógica del más fuerte, como ponen en evidencia nuestras sociedades ‘avanzadas’ del siglo XXI: la gran masa consumista que consiente y proclama su derecho a ser manipulada y sometida, y que mantiene la esperanza de alcanzar algún día el poder de manipular y someter.

Desde las tradiciones espirituales, configuraciones de sentido desde la racionalidad extendida (que lógicamente comienzan a aparecer como consecuencia de los grandes asentamientos productivos, para gestionar sus contradicciones y sus expectativas), la pobreza también aparece como estrategia necesaria, inevitable correlato de la relación del amo con el esclavo, del rey con el súbdito, del creador con la criatura, del todopoderoso con el menesteroso, del Absoluto con el contingente, del santo con el pecador. Todo lo existente, precisamente por serlo, ha de guardar una relación de sumisión indiscutible con respecto a Aquel-aquello que lo ha hecho posible, de manera similar a como el menesteroso ha de suplicar la ración de cereal que ‘pertenece’ al soberano, al dueño (aunque la haya cultivado él mismo). La pobreza, entonces, es signo definitorio de que la criatura ha reconocido su identidad, su limitación, su contingencia; primera aceptación de un rol social que hará posible la paz política, y primera autoconciencia de ‘hijo pródigo’ que abre el camino del reencuentro con aquella realidad superior de la que depende su propia existencia.

La interdependencia de estas dos formas de entender la pobreza, la política y la espiritual, ha establecido en la historia una mentalidad ambigua y paradójica: en el origen de la civilización, el poseedor de la producción buscó la legitimación divina de su estatus, se elevó a sí mismo aupado por el fervor y la necesidad de los súbditos. Y la pobreza se constituyó en una manera de pertenencia, de integración. El pobre estaba lógicamente integrado en la racionalidad extendida; su papel era tan importante como el papel del rico. Una mentalidad así construida a través de milenios, en mi opinión, ha permitido de manera imperceptible la posibilidad de que el pobre también llegue a concebir una legitimación divina para su estado, que gracias a ello podrá ser asimilado como una opción voluntaria frente a la riqueza: rebelión silenciosa, decisión libre frente al poderoso, virtud teológica que marca a los ‘elegidos’ de abajo. En esta dialéctica puramente histórica, la riqueza se materializa (como escándalo de la desigualdad económica) apropiándose de la ley que la autorice, y la pobreza se espiritualiza (resignación heroica o virtud contestataria) como revolución silenciosa frente al sistema. El cinismo político del que utiliza el poder para acrecentar su riqueza convive y coexiste con el heroísmo espiritual del que asume como virtud o ‘valor’ la no reivindicación de lo que le ha sido negado y, por supuesto, la lógica del derecho que tiene el rico a serlo. En mi opinión, las tradiciones espirituales, lo sepan o no, parecen diseñadas, como he dicho, para gestionar y procurar larga vida a la racionalidad extendida, que se desarrolla en la historia como un auténtico enfermo con salud de hierro.

Sirva esta torpe introducción para marcar distancias y dejar claro, en la medida de lo posible, que también en esta ocasión tengo que utilizar el concepto de ‘pobreza’ de manera impropia. La aparición de la pregunta como pregunta (la conciencia poética) no supone una ‘carencia’ con respecto a la pregunta como respuesta (la racionalidad) sino todo lo contrario: supone la posibilidad de salir del círculo de la facticidad. Pero en la medida en que lo fáctico nos coloca en un saber-a-qué-atenernos permanente, salir de ahí conlleva inevitablemente una experiencia extraña e imprevista. Solo en este sentido podemos decir que la experiencia poética es una experiencia de pobreza radical. Pobreza (poéticamente hablando) sería el estado existencial de la pregunta como pregunta, dado que aparece como contradicción insuperable en el estadio de la supervivencia biológica diseñada para responder. En este sentido, los pobres (poéticamente hablando) no pertenecen a la categoría política ni a la espiritual (creadas por la racionalidad), pero, como antes dije, no sé dónde están, qué insuperable vacío o territorio transparente habitan. En rigor, parecen invisibles. Ni aceptan el disfraz que les ofrece el consumo para acceder a la fiesta de los satisfechos, ni se privan de lo que necesitan para acumular méritos virtuosos. Diríase que habitan un no-lugar en el extenso mapa de este mundo. Los pobres (poéticamente hablando) son nadie: su identidad ha sido liberada de la identidad racional asentada en las lógicas motivaciones supervivientes del ego, sean esas motivaciones políticas, materiales o espirituales.

Desde el punto de vista poético que aquí mantengo, pobreza es el estado de lucidez que se adquiere en la experiencia del no-saber, y que permite la asunción de la pregunta como pregunta. Cuando la pregunta por el sentido surge (este es el primer movimiento de la conciencia en cuanto tal) hay que reconocer que nos encontramos en un territorio donde reina la razón. Ese territorio está marcado por la ley de la supervivencia y del poder de las respuestas adecuadas. Por eso, cuando surge la pregunta la razón piensa que es una cuestión entre otras que está obligada a responder. La experiencia de reconocer que no es una pregunta ‘respondible’ es a lo que yo llamo pobreza, por eso la pobreza es una experiencia que implica el reconocimiento de que ha surgido la conciencia como algo nuevo y no previsto en el orden de la existencia fáctica racional. Algo nuevo que no parece encaminado a empoderar al hombre en su lucha por la supervivencia. Algo nuevo que es para otra cosa. En rigor, pobreza es el reconocimiento del sin sentido. El reconocimiento de que la aparición de la conciencia (la aparición de la pregunta) no tiene sentido desde la racionalidad del mundo fáctico. Y sin sentido quiere decir, básicamente, que ese algo nuevo ha quedado abierto sin camino prefijado, que puede realizarse o frustrarse. Se ha inaugurado la posibilidad pura. Y la única manera de verificar esa posibilidad es a lo que hemos llamado aquí libertad y amor. En este sentido, pobreza sería algo así como la deconstrucción de lo que ya se sabe, ya se es, ya se tiene… para que en ese solar vacío, sin sentido, pueda verificarse la experiencia de salida, la experiencia no estratégica: la libertad para amar. Pobreza es no-lugar, desfondamiento del territorio que ya habíamos conquistado, salida de lo que ya sabíamos hacia el no saber. Si la construcción o creación de sentido es la mayor riqueza de la racionalidad, su meta conseguida; la apertura hacia el sin sentido sería la gran posibilidad de la conciencia, pobreza radical desde la perspectiva de la racionalidad fáctica. Así como el sin sentido es la experiencia de la conciencia que ha salido del círculo cerrado de la facticidad, la pobreza es la experiencia de que efectivamente nos hemos desasido de la riqueza del saber, de la riqueza del poseer, de todo aquello que hemos ido añadiendo a la pura pregunta como pregunta. Pobreza sería la verificación de que no estamos utilizando la pregunta como estrategia para alcanzar respuestas alternativas. No es salir de un lugar para entrar en otro, desnudarse de un ropaje para vestirse de otro. Es quedar desnudo. Quedar afuera. Pobreza y libertad son sinónimas. No puede darse la libertad sin pobreza. Si libertad es la condición de posibilidad del amor como experiencia existencial y biográfica de mantenerse en la pregunta, en la identidad abierta, en una relación posible y nunca estratégica con los demás y con el mundo, entonces la pobreza es la condición de posibilidad de la misma libertad. La libertad (poética) solo es posible desde la pobreza, de igual manera a como el libre albedrío (racional) solo es posible desde la riqueza, puesto que es mejor elegir entre una gran variedad de alternativas.

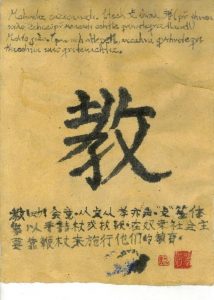

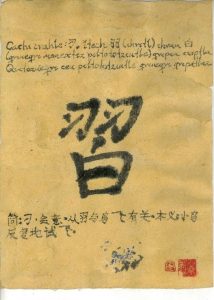

En mi opinión, es este estado de pobreza (poética) el que hace posible la experiencia del haijín. Lo existente alcanza la palabra (estadio de la conciencia) cuando el haijín ha propiciado un vaciamiento radical, se ha vuelto transparente, por decirlo así. El haijín puede ser más o menos consciente de esto en la medida en que se encuentre más o menos inmerso en una tradición determinada que le provea de interpretaciones, pero la experiencia de la conciencia está ahí. En ese estado, el haijín no es ‘autor’ del haiku, sino haiku en sí, estadio de la conciencia de aquello que hasta momentos antes había permanecido en el estadio de la naturaleza o de la vida. Para que eso que estaba ahí fuera (realidad fáctica), ahora haya accedido al estadio de la conciencia (haiku-palabra), se ha producido una determinada experiencia poética (haijín), que es necesariamente una experiencia de pobreza. En mi opinión, es esto lo que está sucediendo en el haiku, aunque la racionalidad tenga todo el derecho a establecer las interpretaciones que manejamos en nuestras tradiciones culturales. Vincular la pobreza del haijín a determinadas experiencias espirituales es tan legítimo como creer que se trata de un escritor avezado en la tradición, un orfebre especializado en tres versos de 5-7-5 sílabas. En la medida en que la tradición cultural es un poderoso instrumento de la racionalidad extendida, la posibilidad de pensar de otra manera se vuelve casi imposible. Las formas de transmisión de la cultura son, en efecto, la herramienta más poderosa de la racionalidad para mantener el imperio de sus interpretaciones. Sometido a los procesos culturales de la historia, el haiku continúa su curso en occidente. Porque la racionalidad es la encargada de asimilar y orientar (en orden al mantenimiento de su propia supervivencia), la creatividad y las experiencias novedosas (algunas de ellas experiencias genuinas de la conciencia) que han ido surgiendo aquí y allá a lo largo del tiempo. Ese proceso de acomodo permanente siempre ha estado dirigido por las elites, o más bien podríamos decir que se han convertido en elites aquellos grupos que han sido capaces de disponer los recursos culturales en beneficio propio.

Los líderes tribales, la jerarquía religiosa, el mando militar, el gobierno político, el poder económico (y, por qué no incluirlos, la autoridad universitaria y el canon académico)…, se han ido superponiendo en la historia, todos ellos obligados al control de las formas de la cultura para mantener su estatus de dominio. Lo que esto implica, dicho brevemente, es que todo lo que llamamos cultura (eso que nos ha legado la tradición y con lo que hemos construido nuestra identidad) es ya una realidad manipulada y conformada por los diferentes poderes, sobre elementos originarios que en muchos casos no han desaparecido del todo, pero se encuentran (protegidos pero olvidados) en capas muy profundas del acervo, no reconocibles en la superficie, y que exigirían de una indagación radical para ser mínimamente valorados, recuperados y activados.

Cualquier intento honesto de formular la pregunta por la identidad del hombre en el mundo tiene que contar, necesariamente, con la dificultad (o acaso la imposibilidad) de verse obligada a desmontar la manufactura (tantas veces descarada y burda manipulación), de esa especie de ‘paquetes culturales’ (ideas, creencias, dogmas, modelos, pautas, modas…) que utilizamos con toda naturalidad como instrumental para interpretar lo que nos rodea, incluso como alfabeto obligado para ‘decir’ o preguntarnos quiénes somos. La novedad del siglo XXI en este proceso ancestral tal vez la constituya y resuma lo que hoy llamamos ‘globalización’, que no es otra cosa que lo que el siglo pasado definió como ‘cultura de masas’, ahora impulsada hasta el trastorno por las nuevas redes tecnológicas. La capacidad de desempaquetar y profundizar se ha vuelto obsoleta porque la masa no tiene tiempo que perder: engulle y digiere como puede, porque el siguiente paquete ya está en la puerta. Esta impotencia para desenvolver, descifrar y discernir (cualidades que requieren paciencia, sosiego, perspectiva y soledad) es ya congénita en la sociedad de consumo. No solo paraliza la capacidad crítica sino que directamente predispone a remar a favor de la corriente. Sin embargo, la conciencia que solemos tener de esta realidad es sumamente débil y contradictoria. Porque creemos, efectivamente, que este es el mejor de los mundos posibles, y que si hubiese habido otras alternativas superiores las habríamos seguido. Es decir: confiamos en que nadie ‘nos ha traído’ hasta aquí, sino que hemos ido llegando por la naturaleza de las cosas. Este ‘conformismo identitario’ es lo único que puede explicar que nuestra civilización se muestre extrañamente inoperante mientras se encamina al colapso.

Lo que quiero decir, obviamente, es que el proceso de asimilación del haiku en occidente ha sido, necesariamente, un proceso ‘cultural’, no exento de los avatares correspondientes. Y lo que debiéramos preguntarnos es si hemos hecho el ejercicio necesario de desempaquetarlo y desentrañarlo para intentar enfrentarnos honestamente a lo que aparezca bajo todas las capas de la cebolla. En mi opinión, el haiku ha sufrido desde su propio origen un doble embalaje típicamente cultural: el religioso-espiritual y el literario. Y ha sucedido así, con toda naturalidad, porque la experiencia genuina de los primeros haijines nace ya avocada a la interpretación racionalizadora (espiritual-literaria) de su momento histórico. Lo mismo, por ejemplo, que la experiencia genuina y desconcertante (poética) de fray Juan de la Cruz en la cárcel conventual de Toledo nace ya sometida a la interpretación religioso-teológica (racional) del propio autor de Cántico espiritual, como ya he comentado en otras ocasiones.

La necesidad de ‘desempaquetar’ de su interpretación cultural estas experiencias de la conciencia poética, que busca abrirse paso a durísimas penas para salir del sacrosanto contexto racionalizador de la cultura, es la apasionante tarea de los que intentamos dirigirnos al poema, sin saber, ciertamente, a dónde vamos.

Por eso el escándalo que hoy día nos produce la banalización del haiku, que ha llegado a convertirse en moda literaria para mayor gloria de artesanos lingüísticos y pseudo místicos urbanos, no es más que una consecuencia lógica de la asimilación ‘cultural’ que hacemos de todo lo que llega a nuestras manos, venga de donde venga. Porque la cultura no dejará de engordar y ampliar su círculo, un círculo cerrado cada vez más amplio y cada vez más cerrado.

Por lo tanto, la frivolización del haiku y la perplejidad que esto nos causa a los que nos hemos acercado a él con toda la desnudez que nos ha sido posible (conscientes de que nos encontrábamos ante una tradición –cultural/literaria– que mana de una experiencia desconcertante –genuinamente poética– que merecía y requería ser rastreada), tenemos que reconocer que es inevitable tal trivialización, pero que este mismo fenómeno nos invita a reflexionar sobre nuestra propia manera de entender qué significa tener la experiencia de haijín y, a partir de ahí, si eso puede ser o no transmitido. Porque el haiku como forma literaria podrá ser construido como simulacro, podrá mantener una formalización verosímil, podrá ser estandarizado y consumido (porque solo lo que es simplificado y esquematizado puede ser difundido por las empresas culturales con garantías de que será captado por la masa)…, pero la experiencia de haijín no.

El haijín no se encuentra entrando en la cultura sino saliendo de ella. No se encuentra entrando en la respuesta sino saliendo hacia la pregunta; no se encuentra entrando en la naturaleza sino saliendo hacia la conciencia; no se encuentra entrando en la literatura sino saliendo hacia la poesía; no se encuentra entrando en el lenguaje sino saliendo hacia la palabra; no se encuentra entrando en la identidad de su yo-mismo sino saliendo hacia el nadie pleno, ese ‘nadie’ que no sabe a dónde va porque encamina sus pasos hacia un horizonte abierto, desconocido, liberado de la racionalidad que lo sometía a los caminos, siempre orientados, del ‘saber’. A mi juicio, la experiencia del haijín es la de alguien que se encamina hacia una identidad paradójica que ya no se encuentra propiamente en el ámbito de la vida (biología-supervivencia-cultura), sino en el ámbito de la conciencia (es decir, en un nuevo estadio de la existencia que se ha abierto en el proceso de identidad de la Totalidad). El haijín parece estar realizando una experiencia de tránsito: el haiku no describe la naturaleza sino que la abre (precisamente el asombro es esa incipiente ‘apertura’ de lo que ya conocíamos), la sitúa más allá de sí misma, en la palabra, y este ejercicio, como he insistido en otras ocasiones, supone una apertura radical hacia otro estadio de lo existente. Y esta experiencia no puede ser asimilada por la masa, no puede ser simulada, imitada, falsificada… En rigor, no puede haber haiku sin haijín. Pero precisamente nuestra cultura se asienta sobre la base de la ausencia de rigor, es decir, se asienta sobre “la lógica del como si” de la que hablaban Baudrillar y Safranski. Por eso la trivialización del haiku nos lleva directamente a la pérdida de la experiencia del haijín, es decir, a la desactivación de la experiencia poética (que es la única que nos podría ayudar a seguir avanzando en el horizonte de la conciencia) a favor del enquistamiento, del enroque de la racionalidad, que vuelve a ‘triunfar’ tras convertir el haiku en una forma literaria susceptible de ser transmitida en sus talleres culturales. El triunfo de la racionalidad literaria es este: puede haber haiku sin experiencia de haijín. Es decir, puede haber falsedad ‘como si’ autenticidad. Este es el paradigma que sostiene la gran mentira global de la cultura contemporánea. El paradigma desde el que hemos acogido esta experiencia de la conciencia poética como si fuera un ejercicio, e incluso un juego, con el que mostrar nuestra destreza literaria y subirnos al carro de la última moda.

Es obvio que el haiku no aparece de la nada, exento de toda influencia cultural. Aunque comienza a ser el haiku que conocemos en el Japón del siglo XVII, parece ser que la experiencia poética que lo sustenta viene de mucho más atrás, de una antiquísima tradición china que inspira a algunos poetas japoneses del siglo VI, aunque todavía en el XVI “se escribe algo que tiene apariencia de haiku y no lo es”, en palabras de Vicente Haya. Este larguísimo recorrido podría servirnos como referencia del arduo camino de la conciencia poética en busca de sí misma, un camino tantas veces subterráneo, inapreciable y discontinuo, si bien en la superficie nada aparece fuera de la cultura, fuera de la racionalidad. Pero hay experiencias de ‘salida’ que yo creo que están vinculadas a la conciencia, y experiencias de retroalimentación que siguen vinculadas a lo establecido por la razón. Incluso cuando el haiku pasa de ser un rito pedagógico (por el que el maestro invita a los discípulos a ‘entrar’ en el poema aportando nuevos versos que le obligan a educar su mirada) para convertirse en un signo de la desnuda experiencia zen, por ejemplo, ya está dando un paso hacia afuera, pero diríamos que sigue dentro de la lógica del relato, al servicio de una experiencia más sutil pero aún codificada y enmarcada en el ámbito de una interioridad determinada, de una tradición, de una espiritualidad cultural. Pero insisto en que más allá de sus sucesivas formalizaciones, el haiku muestra a mi entender que se está produciendo una experiencia de salida, y que esa salida continúa abierta, de modo que el haijín no es aquel que queda vinculado a una tradición concreta, sino el que asume la experiencia de salida y la realiza efectivamente en la medida de sus posibilidades, la recorre hasta donde le sea posible, porque el haijín no está instalado, no está limitado, no es un técnico, ni un ungido, ni un sabio, ni alguien que rinde culto a una vía establecida, llamado a engrandecer el acervo de esta o aquella tradición cultural, sino más bien un náufrago que está realizando una experiencia de la conciencia poética en medio del océano de la racionalidad imperante. El haijín es, fundamentalmente, un pobre, un abierto, un desnudo, un exiliado. Y lo es no por necesidad de virtud o ejemplaridad, sino porque sin esa absoluta desnudez no le sería posible realizar el tránsito de la experiencia poética: hacer posible que la naturaleza y la vida alcancen el estadio de la conciencia. Este movimiento de salida de la naturaleza es lo que representa la palabra, que necesariamente queda abierta en sí, sin posibilidad de enrocarse en lenguaje, de definirse en discurso, de constituirse en interpretación, de desarrollarse en tradición. Este cúmulo de ‘imposibilidades’ es, a mi entender, el contenido de la ‘sencillez’ del haiku (su extraordinaria riqueza desde el punto de vista de la conciencia), que nuestra arrogancia occidental pretende transmitir como un paquete cultural.

Protegido por la sencillez, el haiku llegó a occidente para seguir su camino, para seguir abriendo camino más allá de la racionalidad. Y yo creo que lo que legitima esta experiencia poética no es la ‘niponidad’, ni la ‘orientalidad’, ni la espiritualidad, ni la sensibilidad, ni la habilidad retórica… es la pobreza. Al margen de todas las aventuras literarias a las que parece darnos derecho nuestro estatus cultural, sin experiencia de haijín no hay haiku. Y sin honesta pobreza, me temo, no puede haber haijín.