Este es el enlace para descargar el kakemono del autorretrato de Shiki: enrollado y desplegado, tal y como lo ha digitalizado la Biblioteca Nacional de la Dieta de Tokio.

Todas las entradas de: el rincón del haiku

INÉDITOS

Nota inicial: Los textos reproducidos a continuación, se hicieron públicos por primera vez en 1926, en el volumen 14 de las Obras completas de Shiki (Shiki zenshû) publicado por las ediciones Arusu, bajo el título “Fragmentos inéditos de Una cama de enfermo de seis pies de largo”. Se cree que son borradores sobre diferentes temas de textos preparados por Shiki para esta obra, que nunca llegaron a publicarse en vida.

– Recientemente hemos creado una sección de ofertas de trabajo en un periódico de Tokio y es extremadamente práctico, pero ¿hasta dónde podemos fiarnos? Todo el mundo se lo pregunta. Acabo de escuchar la opinión de una persona que, leyendo uno de estos anuncios, se comprometió a ir a ver concretamente de qué se trataba.

Como el anuncio decía que estaban buscando un empleado de oficina cerca de Kakigara-chô, la persona fue a la dirección indicada, y allí se encontró con una persona de aspecto sospechoso, instalado en una pequeña estancia que medía menos de 3 por 4 m. Según esta persona, el trabajo consistía en recuperar el dinero de préstamos o acosar a los deudores, y además era necesario comenzar depositando 30 yenes. El salario dependía de las habilidades de cada cual. Este tipo de trabajo, en cualquier caso, al tener que dejar como depósito 30 yenes, es inconcebible para un estudiante con pocos recursos, así que la persona en cuestión abandonó el lugar sin más.

Luego también fue a otra dirección donde buscaban igualmente a un empleado de oficina. Había un pequeño edificio con un letrero nuevo. En respuesta a sus preguntas, fue informado de que reclutaban empleados para una compañía de seguros y que pagaban de acuerdo con el monto de pólizas conseguidas. Esta remuneración se correspondía con el diez por ciento de lo conseguido. Cuando preguntó si se podía convertir en empleado asalariado, le dijeron que poco a poco, que cuando hubiera conseguido dinero para la empresa, que no era imposible para una persona capaz.

– En un bosque de la familia imperial cerca de Berlín, en Alemania, donde el emperador cazó con el Tsarévitch de Rusia, en una hora y media se dice que mataron a 739 ciervos y venados. De este total, el Emperador habría matado a 39 él mismo, y el Tsarévitch a 27. Además, cuando cierto conde invitó al emperador de Alemania en su reserva de caza, habrían matado en un día a 6256 faisanes, 159 conejos y 13 liebres. Al pie del monte Fuji, cientos de hombres no habrían matado en dos días ni dos ciervos: es el día y la noche.

– Cuando un perro ve a otro perro, inmediatamente le lame el ano. O bien, cuando encuentra un excremento junto a un camino, lo huele de inmediato. Como resultado, parece que las enfermedades de los perros se transmiten muy fácilmente.

Notas del traductor y las fuentes

– Las tres ediciones de Shiki zenshû (Obras completas de Shiki) publicadas hasta el momento y comentadas por Janine Beichmann, la biógrafa de Shiki, son:

* Samukawa, Sokotsu, et al., eds. Shiki Zenshû. 15 volúmenes, Arusu, 1924- 1926. Una edición bellamente producida pero no tan completa como la siguiente.

*Kawahigashi, Hekigotô, et al., eds. Shiki Zenshû. 22 volúmenes, Kaizosha, 1929-1931. Más completa que la edición Arusu, pero no tan completa como la siguiente.

*Masaoka, Chûsaburô, et al., eds. Shiki Zenshû. 25 volúmenes (22 de la obra de Shiki y tres volúmenes complementarios de obras secundarias). Kôdansha, 1975-1978. El mejor de todos los trabajos recopilados hasta ahora. Ensamblado minuciosamente para incluir mucho material nuevo que no se conocía antes, sus textos se basan en comparaciones con todas las versiones conocidas e incluyen mucho material complementario, así como abundantes ilustraciones.

– Sobre el yen: (¥) La palabra «yen» significa «círculo» u «objeto redondo». Esta moneda fue adoptada de forma oficial por el gobierno Meiji a través de la «Ley de la Nueva Moneda» y aprobada en 1871.

– El Tsarévitch era el primogénito del Zar de Rusia.

Nota: Kyoshi escribe a la muerte de Shiki

Reproducimos a continuación un fragmento de “Cien Haikus de Kyoshi*” escrito por Teiko Inahata**.

“Shiki yuku ya

ju-shichi nichi no

getsumei ni

Shiki ha fallecido

con la serena luz de la luna

de la decimoséptima noche.

Kyoshi escribió este famoso poema de luto y condolencias con motivo de la muerte de Shiki.

Shiki murió en la madrugada del 19 de septiembre de 1902. Tenía treinta y seis años de edad, y Kyoshi veintiocho. Shiki fue un gran innovador del haiku y mentor de Kyoshi. Este escribe en sus memorias acerca de esa noche:

<<… salí al jardín poco después de la medianoche. La hermosa luna estaba en lo más alto del cielo, por encima de los enrejados para las calabazas. Mirándola, mi corazón estaba lleno de una emoción indescriptible…>>

Poco después, la madre de Shiki lo hizo llamar para decirle que este había fallecido. Kyoshi percibió que era como si el alma del difunto Shiki estuviera ascendiendo hacia el cielo. En ese momento, casi involuntariamente, el haiku surgió de sus labios. El haiku, creado tan espontáneamente, es sin embargo solemne y refinado, y refleja el afecto y la veneración que él sentía por Shiki”.

* Recordamos que Kyoshi fue amigo y discípulo de Shiki, y se mantuvo con él y lo cuidó hasta el final.

**Teiko Inahata.- Nacida en 1931, nieta de Kyoshi, aprendió haiku de su abuelo y de su padre Takahama Toshio. Ha editado la revista de haiku “Hototogisu” y selecciona las entradas de haiku para el periódico Asahi. Ha sido presidenta de la Asociación de Haiku Tradicional de Japón, directora del Museo Kyoshi Memorial y asesora de la Asociación Internacional de Haiku.

Shiki ha muerto

Masaoka Shiki ha muerto. El viernes 19 de septiembre de 1902 alrededor de la 1,00 a.m. El día 18, había escrito con su propia mano sus tres últimos poemas.

糸瓜咲て痰のつまりし佛かな

Hechima saite

Tan no tsumarishi

Hotoke kana

Esponjas en flor

Ahogado por la flema

Un hombre muerto [un Buda]

痰一斗糸瓜の水も間にあはず

Tan itto

Hechima no mizu mo

Ma ni awazu

Un barril de flema

El agua de esponja

Ya no es suficiente

をととひのへちまの水も取らざりき

Ototoi no

Hechima no mizu mo

Torazariki

La noche pasada

nadie ha recogido

el agua de esponja

Estos poemas se publicaron en la portada del diario Nihon el domingo 21 de septiembre, en el centro de la página, en gran formato, como un facsímil del texto caligrafiado por Shiki.

Notas del traductor y las fuentes

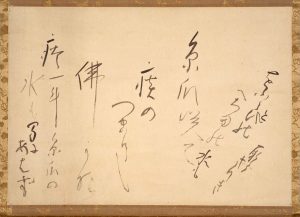

Caligrafía de los tres poemas digitalizada en la Biblioteca Nacional de la Dieta (Tokio). La digitalización completa y original del kakemono, su caja y forma de conservación, puede descargarse desde aquí.

Portada del diario Nihon del domingo 21 de septiembre de 1902. Puede verse el gran espacio reservado en el centro de dicha portada, a la fiel reproducción del texto caligrafiado por Shiki.

Portada del diario Nihon del domingo 21 de septiembre de 1902. Puede verse el gran espacio reservado en el centro de dicha portada, a la fiel reproducción del texto caligrafiado por Shiki.

– Se traduce luffa (hechima) por esponja. Es un tipo de calabaza llamada esponja vegetal, o calabaza esponjosa, usada en fresco por la medicina china porque produce un jugo con el que se prepara un “agua” expectorante, y seca, como esponja o estropajo en todo el mundo. Shiki plantó dichas esponjas en su jardín en junio de 1901. También es llamada Luffa acutangula, calabaza de seda, okra china (Canadá), turai (India ), khia mướp Khia (Vietnam), บวบ เหลี่ยม o buap liyam (Tailandia) y sigua 丝瓜 (China).

– En este mismo sentido, y sobre sus variaciones en países hispanohablantes, Jorge Braulio comenta literalmente lo siguiente (Hojas en la Acera -HELA- nº 35 año IX, septiembre 2017, pag. 32):

“Hechima: Luffa aegyptiaca. Fam. Cucurbitáceas. Lufa. Es una planta trepadora, originaria del sur y sureste asiático. El epíteto «aegyptiaca» se debe a que, a principios del siglo XVIII, los botánicos europeos la conocieron en Egipto. Se le atribuyen propiedades medicinales, entre las que se cuenta el alivio de las flemas y la tos. En Argentina: esponja. En Colombia: pepinillo de esponja. En Costa Rica y Nicaragua: paste. En Cuba: estropajo, friega platos, jaboncillo. En España: esponja vegetal, esponja de calabaza. En Puerto Rico: esponja, esponja de pobre, servilleta de pobre. En República Dominicana: esponja, musú, servilleta de pobre. Venezuela: quimgombo.

Lo que Shiki denomina como agua de estropajo- hechima no mizu- es un remedio casero elaborado con el zumo de dicha planta”.

– En base a esto, en el mismo artículo, Jorge Braulio (Cuba) traduce los poemas del siguiente modo:

Estropajo en flor.

Ahora soy un Buda

ahogado en flemas.

Litros de flema.

Ni el agua de estropajo

me sirve ya.

Desde anteayer,

nadie recoge agua

de estropajo.

– Lozerand comenta que el término hotoke, puede designar tanto a un Buda como a un difunto (por eso, dado su doble sentido, se hace constar entre corchetes).

SHIKI: Kakemono tres últimos poemas

El día antes de morir, Shiki escribió sus tres últimos poemas. Descarga la digitalización del original desde aquí.

ORIGINAL 3 ÚLTIMOS POEMAS DE SHIKI

Nota: Para facilitar su comprensión, puede leerse sobre ello en el propio documento y en la entrada de su muerte de Una cama de enfermo de seis pies de largo.

Entrega nº 127. 17 de septiembre

– Carta de “El ermitaño de las fragancias, alias el que se tira pedos”.

Os presento mis saludos. Últimamente, las entregas de una cama de enfermo de seis pies de largo son apenas fragmentos muy breves. Cuando siento el dolor, pregunto acerca de su salud.

Y Bodhidharma también lo hace. Desde el Día de los Muertos, se retiró a su cueva y, con una cinta anudada en la cabeza, emprendió la ascesis bajo la cascada y ya no hubo más noticias de él.

Haibyô no

Yume miru naran

Hototogisu

Gômon nado ni

Dare ga kaketa ka

¿Podría ser el sueño

de un tuberculoso? [De un haijin enfermo?]

El Cuco,

a la tortura,

¿Quién lo ha sometido? [Cucú, cucú]

Notas del traductor y las fuentes

– Shiki se encuentra muy mal. No hubo entrega el día 16.

– Como ya se refirió en las entregas 25, 60 y 77, Shiki llama en clave de humor a su propia casa como la casa de “El ermitaño de las fragancias”, alias “el que se tira pedos”. No se le escapa el hedor y el humor sarcástico le ayuda en estos momentos, como ya se ha dicho, tras tanto tiempo encerrado, sin poder incorporarse y con alteraciones gravísimas de su salud, úlceras, efectos secundarios de medicamentos y nutrición anti-astringente y expectorante, alteraciones intestinales, etc.

– Shiki parece parafrasear a Nishi Shôjiro, un poeta de kyôka (sílabas que literalmente significan “poemas locos”, o “poemas cómicos”), es decir, de una especie de waka (generalmente tanka) paródica.

– Las entregas se hicieron breves a partir del 31 de agosto (con la relativa excepción del 7 de septiembre), y cada vez más breves a partir del 11 de septiembre, cuando Shiki notó el empeoramiento de su condición, y especialmente a partir del 12.

– Irónicamente, Nishi se comparaba con Bodhidharma para mostrar compasión y disculparse por su silencio. El Día de los Muertos (Obon) se celebraba alrededor del día 15 del séptimo mes del antiguo calendario. Después de la transición al nuevo calendario en 1873, las fechas de este festival divergieron según las regiones de Japón: en algunas se celebra a mediados de julio, en otras a mediados de agosto y en otros tiene una fecha variable de acuerdo con el antiguo calendario lunar.

– Lozerand advierte: El poema tiene dos juegos de palabras que se hacen ver entre corchetes.

El primero es sobre la homofonía entre el hai 俳, que designa haiku, y el hai 肺, que designa los pulmones.

El segundo lo hace con el verbo kakeru (aquí en la forma completa e interrogativa: kaketa ka) y el sonido del grito del cuco (kaketaka). Así, se podría decir que escuchamos la canción del poeta del haiku tras saber del sufrimiento de los tuberculosos. Obviamente es una referencia al nombre literario elegido por el propio Shiki: «el cuco», es decir «el poeta tuberculoso».

– Shiki vuelve a hablar de la tortura: ya lo hizo en su reciente entrega 123 del 12 de septiembre.

Entrega 126. 15 de septiembre

– Se dice que Bashô, en su viaje a las provincias de Ôu, solicitó una cabaña al pie de las montañas Dewa, en un lugar llamado Obanazawa, y que terminó pasando la noche cerca del establo, donde durmió y soñó. Como era pleno verano:

Nomi shirami

Urna no shito suru

Makura moto

¡Piojos y pulgas!

Un caballo meando

Junto a mi almohada.

Dejó este poema como recuerdo. Pero no creo que Bashô se sorprendiera en lo más mínimo por el hedor.

– En el zoológico de Ueno, hace tiempo (¿eso habrá cambiado?), parados frente a la jaula del tigre, podíamos encontrar a verdaderos nativos de Edo, asombrados, que se burlaban y gritaban pellizcándose la nariz: ¡apesta, apesta! Por el contrario, si quien llegaba era un anciano envuelto en una manta azul, completamente indiferente al olor, de lo que quedaba asombrado era del enorme tamaño de la bestia.

Notas del traductor y las fuentes

– El término Ôu se usa a menudo para referirse al área combinada de Mutsu y la vecina provincia de Dewa que conforman la región de Tôhoku. La provincia de Mutsu también se conoce como Ôshû o Michinoku. Las dos provincias de Ôu (Mutsu y Dewa) son dos provincias del norte en dirección de las cuales, siguiendo los pasos de Saigyô (Sato Norikiyo , 1118-1190, Ôsaka, sacerdote-poeta budista japonés, uno de los más grandes maestros de Tanka), Bashô realizó un viaje en el segundo año de la Era de Genroku (1689). De dicho viaje surgió el libro en haibun Sendas de Oku (Senda hacia tierras hondas, Camino angosto hacia el interior u Oku no hosomichi).

– El haiku que Shiki refiere, es de un famoso pasaje de dicho texto.

– Las montañas Dewa que cita Shiki, son las Tres montañas de Dewa, montañas sagradas Shinto: el Monte Haguro, el Monte Gassan y el Monte Yudono. Junto a ellas está Obanazawa, una ciudad ubicada en la prefectura de Yamagata.

– Shiki ya habló del zoológico de Ueno en la entrega 14 del 26 de mayo.

– El tema del hedor del que Shiki habla, podría estar relacionado con su autopercepción y el deterioro acelerado de su salud (él mismo se hace llamar “el ermitaño de las fragancias” sarcásticamente).

– El haiku de Bashô, ha sido traducido en diferentes sentidos según el/los traductor/es de turno. Por ejemplo, en la clásica traducción de Sendas de Oku de O. Paz y E. Hayashiya, lo tradujeron como:

Piojos y pulgas;

mean los caballos

cerca de mi almohada.

– A. Cabezas, al traducir ese mismo texto escribió:

Pulgas, piojos,

meando los caballos…

¡Vaya almohada!

Entrega 125. 14 de septiembre

– Tengo unos pies… unos pies como los de los “Guardianes Gigantes de las Puertas”. Mis pies… diría que son de otro. Son pies como enormes rocas. Con apenas tocar sus puntas con las yemas de los dedos, el cielo y la tierra tiemblan, los árboles y las plantas aúllan. Nuwa todavía no me ha amputado los pies para reemplazarlos por unas piedras multicolores.

Notas del traductor y las fuentes

– Los Guardianes Gigantes de las Puertas son los Niô, deidades que custodian los templos budistas, cuyas esculturas están instaladas a cada lado de la entrada principal. Su actitud amenazante atestigua su capacidad para alejar los peligros.

– Nuwa es una deidad de la mitología china que creó a los primeros hombres, con arcilla. También taponó los agujeros del cielo con piedras multicolores. Puedes leer el mito en López Saco, J. Las mitologías de la antigua China: pluralidad, humanización y didactismo. Mérida, Cuaderno de China, Universidad de los Andes, 2019 (puedes descargarlo clicando aquí).

– Cuando la salud se lo permitía, Shiki escribía también ensayos y textos en prosa. El último ensayo de Shiki, lo escribió este día, el mismo que el de esta breve entrada, escasos días antes de su muerte. Fue Kugatsu Jûyokka no Asa (Mañana del 14 de septiembre). Aquí, a pesar del dolor tan grande que no le permitía apenas ya escribir (tuvo que dictar el artículo a Kyoshi), describió en él su propio estado físico y mental, así como las flores de calabaza, las hierbas de otoño y otras vistas de su jardín.

Entrega 124. 13 de septiembre

– El dolor humano… Se puede imaginar en sus grados más extremos, pero nunca pude llegar a pensar que me ocurriría a mí, en mi cuerpo, ¡ese dolor que había imaginado en sus grados más extremos!

Notas del traductor y las fuentes

El dolor es una constante en las entregas de Shiki, hasta el punto de que en algunas traslada una imagen realmente inhumana de su situación. Por ejemplo, en la entrega nº 9 comienza con unos versos de autoría desconocida donde se dice que acabará por reponerse.

Haiku 11

鶯や茨くゞりて高う飛ぶ

Uguisu ya ibara kugurite takou tobu

El ruiseñor

atravesando el espinoso arbusto,

remonta el vuelo.

El ugüisu es un pájaro de mil nombres: haru-dori («pájaro anunciador de la primavera»); hanami-dori («pájaro de hanami» o «pájaro que ve las flores de la primavera»; “pájaro amarillo”; “pájaro que lee sutra”…

No es frecuente que una curruca (ruiseñor japonés) vuele tan alto, y de aquí el aware del haijin: le saldrá caro el atrevimiento, pues tendrá que atravesar un árbol espinoso. Buson, sin duda, es un gran observador de los movimientos:

鶯や柏峠をはなれかね

Uguisu ya kashiwatauge o hanare kane

El ruiseñor

se aleja

del paso de Kashiwatôge.

El ruiseñor anuncia la vida, la llegada de la primavera, y en ocasiones supone un complementario del ciclo natural como en este haiku -bastante desconocido- de Buson:

鶯ゃ野中の墓の竹百竿

Uguisu ya nonaka no haka no take hyaku kan

El ruiseñor-

las cañas de bambú sobre una tumba

en medio del campo.