Octubre, 2025

Primavera

Córdoba, Argentina

Atender el llamado del haiku I

Insiste incansablemente. ¿Qué decir del haiku? de él, sobre él, en torno a él…

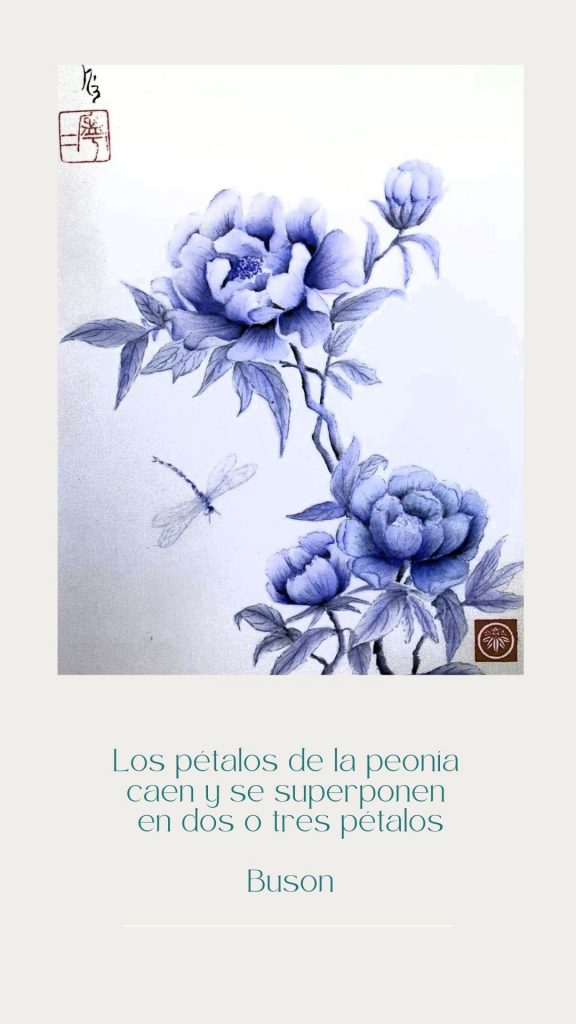

Muchísimos impedimentos: esa otra tradición literaria que involucra una sensibilidad imbricada menos con la historia que con intuición estética: el gusto, el tacto, la mirada. La estética japonesa parece ser eso: infinidad de imágenes que no se deberían explicar sino intuir. Ah el pétalo que tiembla como un fino tempano reflejado sobre él estanque, qué bonito. Ah, la vacuidad de las palabras dentro de la boca oscura de tinta. Esa boca desentona un poema sobre los campos de arroz seduciendo un par de oídos asfixiados por la opacidad de un biombo de papel: ah, un corazón retorcido de algo parecido al amor.

Enunciar un saber sobre el haiku implica retener un impulso fantasioso. Entre Occidente y Japón, entre una chica en Argentina que estudia un poema breve con toda la rigurosidad de una disciplina que busca describir otra cultura. Pero cuando escribo para el rincón del haiku, este escondrijo que se triangula entre dos paredes refugio mi fascinación en un espacio más afable. Sin la obligación de la reposición teórica o de vigilancia epistemológica, escribir en un rincón inaugura un espacio más afable. Habría que pasar del saber al sabor: describir para evocar el sabor del agua, habilitar una mirada imaginante que entrevé y entrevera las figuras imprecisas que aparecen en su visión periférica. En este rincón es posible alisar el espacio estriado del haiku. estrías que son los saberes instituyen un sentido. Alisarlas implicaría dar lugar una piel que no olvida sus estrías pero si avanza entre ellas con el gesto de la caricia que tantea sin anticipación. Esa línea de caracteres se despliega sobre la página con todas sus marcas. En este rincón el haiku es el talismán que nos reúne.

Y si el haiku es talismán, su hechizo es el llamado. Ante esa línea de caracteres quiero permitirnos una lectura singular. Una que permite captar algo que los estudios de la pauta formal o estrictamente histórico-literarios no se atreven. Desde este rincón trazamos nuestro propio camino de lectura. Uno que el estudio de la forma suele desestimar: el relato del haiku, su componente no discursivo, su gesto, su sensibilidad.

Se trata de una travesía sin mapa, en ella no hay un estudio situado sino embarcado guiado por corrientes imprecisas y demasiado interrogantes: qué hacer con el idioma, con mi interpretación de lo que el haiku dice, con la referencia cultural, con su fondo simbólico en diálogo con el nuestro. Esta barca en la que vamos está guiada solo con curva y contracurva, cruces y caminos superpuestos que forman los caracteres del poema y sus ecos sonoros.

Entonces atender el llamado del haiku es dejar que los ojos sean capturados por un orden textual: un trama llena de nudos. A aquel orden se suman las complejidades del contexto lingüístico, especialmente de aquellas poéticas que a principios de siglo XX expresan su separación la tradición nacional alumbrando un tipo de haiku que podríamos decir, “moderno”.[1] Pero intentemos desanudar y desentramar atendiendo a la multiplicidad de la escritura japonesa: sin prescindir de las figuras formales propias de esta forma poética.[2] Contemplamos juego equívoco involucrado en cada kanji que tienen diferentes lecturas, o bien, las onomatopeyas funcionan como elemento sonoro pero también verbal o adjetivo, entre otros casos. Esta panorámica veloz, nos permite esbozar ahora nuestra propuesta. ¿Qué hacer ante ese puñadito de caracteres escritos en una sola línea? ¿Cómo decir algo, como hacer una crítica, que se vincule con la teoría?

-.-

Noviembre, 2025

Primavera

Córdoba, Argentina

Atender al llamado del haiku II

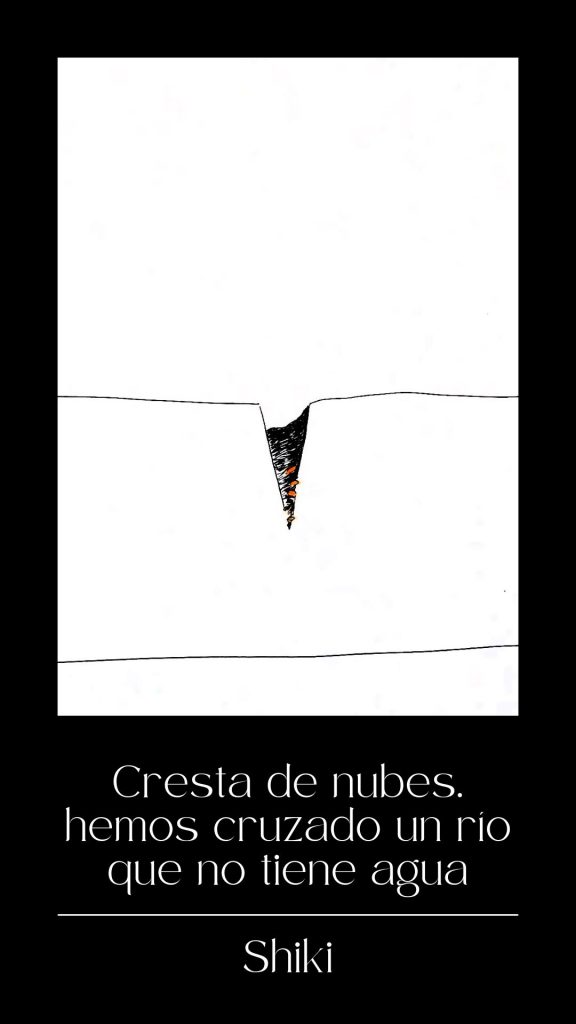

Una mano se agita sobre la página esbozando una escena. La principal apuesta de Shiki fue: “Vencer los movimientos del corazón, llegar a dominarlos y no sugerirlos más que apenas. Y por una técnica eminentemente pura, desencadenar en el lector, valiéndose de una notación concreta y sobria, una impresión profundamente suscitada.” (R. Izquierdo, 106). ¿Qué hacer con la notación “concreta y sobria”, afirmación que nos devuelve a al peligro de otra: sobre el haiku nada puede decirse, cuando de aquella impresión pareciera inaccesible. El haiku aparece como un paisaje que revela sus más enigmáticos signos. Veamos el siguiente haiku de Shiki:

顧みれば行き会いし人霞みけり

Kaeri mireba yuki aishi hito kazumi keri

y en la traducción de Rodríguez Izquierdo:

Mirando hacia atrás

veo alguien que encontrará

ya diluido en la niebla (2022: 33).

Con la lectura formal de este poema podríamos decir que: respeta la regla de las 17 moras, el kigo de este haiku es niebla y que el kireji de este haiku es keri, que es un haiku cuya geometría forma el triangular: eso sería hablar del haiku y repetirlo. Al contrario: para aprovechar y potenciar el contacto interlingüístico de ambos idiomas devolvemos a la traducción su operación crítica, una que despliega menos líneas de sentido que pliegues de ellas. Pliegues donde se juegan volúmenes y ambigüedades de ese poema que se escribe en una solo línea.

Consideremos al haiku como una figura de origami. Ante el llamado del haiku -ante la figura de papel plegado- el lector imagina el relato posible: mirará las esquinas angulosas del haiku, lo conservará en su mano para ensoñar el poema. Como afirma Barthes en Crítica y verdad (1972), todo lector sabe que “(…) retoma contacto con cierto más allá del texto, como si el lenguaje primero de la obra desarrollara en él otras palabras y le enseñara a hablar una segunda lengua (…) Es lo que se llama soñar.” (53-54). De este modo, en la tarea crítica hay un reorientación del deseo: se trata de un ansia por el idioma, sus símbolos, un lenguaje segundo donde ya no se desea la obra sino acceder a su propio lenguaje. Un deseo de hundirse en la profundidad de esas marcas que han dejado los pliegues del haiku. Después de recorrer los vértices y ángulos obtusos del origami-haiku, la crítica conducirá a desplegar la figura de papel por alguno de sus bordes y en cada despliegue perfilará su lectura, detectará el matiz o la singularidad del poema. Hasta que por fin, con toda la figura desplegada ante sí, el crítico en la lectura simultánea de todas las hendiduras en el papel podrá por fin concebir y escribir ese lenguaje segundo de la crítica. Y lo hará, en una apuesta re-doblada: volverá a doblar el papel en otra figura, en un deseo profundo de escritura. Como afirma Barthes: “La crítica desdobla los sentidos, hace flotar un segundo lenguaje por encima del primer lenguaje de la obra, es decir, una coherencia de signos.” (Barthes, 1972: 66) Esa coherencia tal vez no sea eso que el haiku tenga de suyo como lo japonés, más bien será la proximidad entre los signos poéticos del poema entre la lengua de partida y la lengua de término.

El llamado del haiku no es por la literalidad, sino por lo que hay más allá de su forma: por las insistencias que en las obras, por la sensibilidad que propone cada una, y por el modo en que lo material, en el sentido de lo no-discursivo-interviene en la materialidad del lenguaje para dar lugar a paisajes singulares.

Entonces del haiku de Shiki, “Mirando hacia atrás/ veo alguien que encontrará/ ya diluido en la niebla” (2022: 33) podríamos decir que: en primer lugar, las tres partes del componen un paisaje que hacen de la niebla un espejo opaco en el que se produce un encuentro con una figura apenas visible que puede ser propia del poeta o de alguien que se ha cruzado en el camino. Despleguemos: Kaerimireba, no solo es darse la vuelta sino también mirar al pasado, a la reminiscencia; aishi hito es encontrarse con una persona de manera accidental; y kasumi, enfatizado por la palabra de corte keri es volverse nubloso, en el sentido de enigmático, o volverse borroso u oscuro ante la vista. Y cabe una aclaración más en torno a esta palabra, en japonés kasumi designa una niebla ligera, una neblina, que se diferencia de la bruma o niebla densa del otoño característica del otoño. Entonces, darse la vuelta o la reminiscencia se tiñe del matiz de la neblina, el encuentro con esa persona del pasado o que ha pasado, toma este carácter del recuerdo, algo que había sido olvidado y se recuerda repentinamente. El haiku nombra esa la ingravidez del recuerdo, que no es la memoria exacta, sino la interrupción de una reminiscencia apenas.

El recuerdo toma la textura de la neblina y el encuentro accidental resuena como la reminiscencia al pasado que interrumpe imprevisible. ¿No se parece mucho a la interrupción del pensamiento, a la emergencia de la idea, a eso que tanto se ha dicho del haiku, que aparece de la nada en el aquí ahora, captado en el presente? En este sentido el haiku de Shiki parece definir la naturaleza del haiku en sí mismo, de esa forma poética que viene a interrumpir la cháchara del lenguaje como decía Barthes. El llamado del haiku es ese: desde la neblina nos pide que escribamos la interrupción, en el caso del poeta la de registrarla en una frase corta; en el nuestro, la situación de deseo de decir algo más: ya sea a señalar cómo la neblina de primavera imprime su falta de peso o su capacidad de deslucir la reminiscencia. Un deseo por medir los distintos pesos que tiene el tiempo o bien, los diversos modos de encontrarse.

Bibliografía

Barthes, R. (1972) Crítica y verdad. Siglo XXI, Buenos Aires.

Barthes, R. (2003) “¿Qué es la crítica?”. En: Ensayos críticos. Siglo XXI, Buenos Aires.

Chiappe, M. (2018, February). Literatura japonesa en la UBA: avances y proyecciones. In V Congreso Internacional de Letras.

Derrida,

Flores González, D. J. (2021). El Haiku de Taneda Santouka: Dificultades de Traducción Y Belleza. (TESIS)

Gavirati, P. coord. (2022) La naturaleza del japonismo: Discursos occidentales sobre tierra, flora y nación: una lectura desde Argentina. Teseo Press, Buenos Aires.

Jorge, J. (2022). Paisaje, lengua e interioridad en el haiku moderno. Mirai. Estudios Japoneses, (6), 257-271.

Montava, M. A. M. (2022). Problemas lingüísticos discursivos en las traducciones de un haiku de Matsuo Bashō del japonés al español. Sincronía, (81), 501-511.

Ortiz, R. (2003). Lo próximo y lo distante: Japón y la modernidad-mundo. Interzona, Buenos Aires.

Watkins, M. (1999). Reflexiones sobre la traducción de literatura japonesa al castellano. Cuadernos CANELA: Revista anual de Literatura, Pensamiento e Historia, (11), 33-49.

-.-

[1] En este haiku -del que ya he hablado muchas veces aquí- lo tradicional, lo occidental y la experimentación singularizan esta forma poética y posibilitaron su comprensión y práctica en Occidente. Esta modernización del haiku se debió a un “interrelación de códigos” entre Japón y Occidente (Europa y Estados Unidos) que atravesó dos coyunturas históricas que fueron fundamentales para el archipiélago: una, la Restauración Meiji (1868-1912) -periodo en que Japón abre sus fronteras para el intercambio cultural- y otra, la Segunda Guerra y Posguerra (1945-1972) (Chiappe, 2012). Es decir, el haiku que conocemos actualmente (especialmente, la recepción que se ha hecho de él en Argentina) está muy alejado de su componente estrictamente japonés, relacionado con la tradición de la poesía nacional, el espíritu Zen o sintoísta, el refinamiento y refrenamiento que ha descrito ciertos autores del japonismo argentino desde mediados de los 50.

[2] A saber, la palabra estacional, kigo (que da la pauta del momento o lugar, que no necesariamente tiene que ver las coordenadas espacio temporales de su concepción) y la palabra de corte, kireji (que funciona como una especie de puntuación poética en ese único verso que se escribe sin espacio entre los caracteres)