Agosto, 2025

Invierno

Córdoba, Argentina

Un hallazgo inútil

I

De estos años intentado descifrar algunos haikus, llegué a muchas conclusiones y formulé muchas ideas. Algunas menos interesantes que otras, pero algunas. Esas exploraciones que respondían a la obligación descriptiva que organiza el trabajo de investigación. Estas exploraciones dejaban un amplio muestrario de comentarios, muchas veces como anotaciones al margen de una traducción. En el amplio blanco que enmarca el haiku que divide la página, me permití anotar coincidencias extrañas o hallazgos inútiles. Tal vez el siguiente tan solo delate mi entusiasmo por las posibilidades de unir lo inédito del haiku, mis fantasías marginales. Con ella no quiero llegar a ninguna conclusión, quiero habilitar otro tejido de pensamiento. En ese tejido el haiku desborda su naturaleza de objeto literario volviéndose una especie de artilugio para ahondar en reflexiones atravesadas por la multiplicación de los significantes.

II

En 1904 Argentina y Chile se encuentran en medio de conflicto de demarcación de los límites de cierta zona austral de la Patagonia, residencia de grandes valles y glaciares. Hasta 1881, el “Tratado de límites” habían tenido a la cordillera de lo Andes como límite natural entre los países. Sin embargo, un problema de interpretación de la enunciado ““la línea fronteriza seguiría las altas cumbres que dividen las aguas (divortium aquarum)” y su ajuste con la falta de coincidencia cumbres y aguas etre los paralelos 40° y 52° donde los picos mas altos y las aguas no coincidían derivaron en un enfrentamiento ocasionado por el enigma constitutivo del lengua: el malentendido.

Algunos enfrentamientos entre patrullas militares y equipos de exploración de ambos países (conformados por indígenas, criollos, ingenieros) conllevaban distintas amenazas como el levantamiento de banderas en territorios imprecisos o la construcción de mojones de piedra, hechos que constituyeron explicitas provocaciones al país vecino.

Aunque respectivas prensas nacionales alentaban el conflicto armado, ambos países en revisión e sus presupuestos nacionales para redirigirlos a la preparación y reparación de las fuerzas marciales solicitan la intervención diplomática internacional de Reino Unido para resolver el conflicto, lo cual derivo en un acuerdo en un fallo arbitral en 1902 donde se estableció un límite fronterizo en base a un una combinación divisoria de aguas y las cumbres más altas. Pero la participación inglesa no terminará allí y un poco vuelve a redirigir la cámara de nuestra historia.

Ante la posibilidad de iniciar un conflicto armado, Argentina y Chile fueron compradores de una serie de busques fabricados en costas italianas preparándose para ese conflicto armado. Los cuales con la firma del tratado de 1902, una de las condiciones era el abandono de la formación militar por lo cual los buques Bernardino Rivadavia y su gemelo Mariano Moreno, encallados en las costas italianas estuvieron a la deriva quieta del destino que les dieran sus dueños latinoamericano.

A comienzos del siglo XX, Japón se encontraba en plena expansión de la flota imperial para enfrentar la inminente guerra ruso-japonesa. Empujado por su ambición de poder marítimo, Japón adquirió los dos acorazados argentinos, rebautizados con dos nombres que delatan el soplo estéticos que toca todo lo que se erige japonés en el mundo: Kasuga y Nisshin. Ambos pasaron a integrar en 1904 la recién conformada clase Kasuga, desempeñando un papel crucial como buques de defensa. Su historia se entrelaza con la del capitán argentino Manuel Domecq García, quien había presidido la comisión encargada de supervisar la construcción de estos acorazados en Génova. Ya bajo bandera japonesa, en 1904 García fue designado observador militar en la guerra ruso-japonesa, presenciando de primera mano el bautismo de fuego de los antiguos navíos argentinos: el ocaso de los emblemáticos nombres de proceres argentinos dejaba lugar a los nacientes defensores que se presentan como delicadas atmosferas para defender las costas de tierras futuras por conquistas.

III

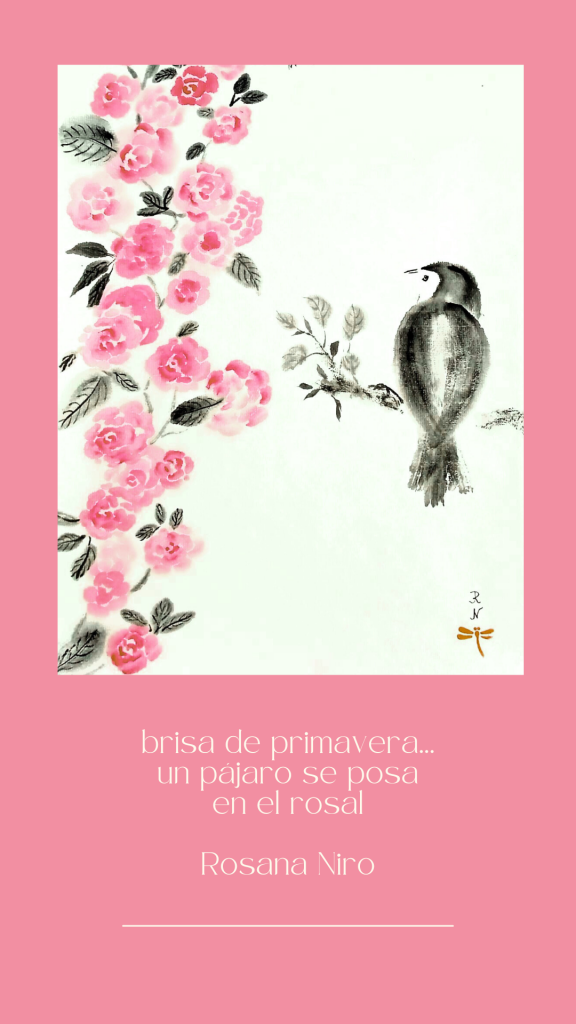

Como si hubieran doblado un planisferio por la mitad, aquellos nombres consonánticos, fácilmente reproducibles en nuestro idioma, poco nos explican sobre la extraña coincidencia de que una batalla naval se librara bajo dos kigo presentes en innumerables haikus. Nisshin, 日進el “progreso”, y Kasuga, “un día de primavera”. Podría parecer una salida fácil suponer que la sensibilidad estacional alcanza incluso los frentes de batalla. Un deseo de conquista y defensa se esconde detrás de nombres de evocaciones de paisajes que delatan el matices. En la entrada del saijiki, encontramos que kasuga o haru no hi evoca una atmósfera primaveral, cuando el brillo del sol devuelve el color a las cosas enfriadas por el invierno.

春の日を音せで暮る簾かな

haru no hi wo oto sede kuru sudare kana

Sin ruido atardece un día de primavera tras las cortina de bambú.

Kaya Shirao

Hay un mutismo compartido entre el acorazado y el silencio de primavera. La brisa primaveral apenas mueve la sombra de las cosas pese al brillo de una luz que invade cada rincón del paisaje. Así también, esos barcos de defensa encallados en costas tranquilas parecen cabizbajos en noches de marea alta, cuando resguardan sus fuerzas para volverse un gigante imperceptible al borde de ataque. Algo de la quietud y del silencio de los grandes barcos cruzando ríos y mares, ese silencio del deslizamiento con el silencio del sol en el día de primavera, parece coincidir en este hallazgo inútil.

西山の山寺にあり春

En el templo de la montaña

en Nishiyama,

ha llegado la primavera.

Shiki

Obras completas pp. 77

Hay en kasuga algo imbricado en la estación y en la escritura, una vibración que no depende de la pronunciación ni del fonetismo, sino de una constelación de asociaciones que se solapan. Un atlas de imágenes se abre en la piel, en los oídos, en la sinestesia. Primero la mirada se levanta: la primavera licenciosa se revela en el templo de Nishiyama, donde el sol entibia las cosas con un silencio apacible. Luego la escena se desplaza al litoral: en un día semejante, quien se acerque a la costa puede descubrir la magnitud del acorazado, gigante inmóvil, como si la misma primavera devenga cuerpo de hierro y acero. Entre el kigo y el navío, entre la fugacidad y la monumentalidad, resuena la misma palabra, kasuga.

-.-

Septiembre, 2025

Invierno

Córdoba, Argentina

Traducción abierta de un texto de Shiki.

Relato del pequeño jardín

Masaoka Shiki

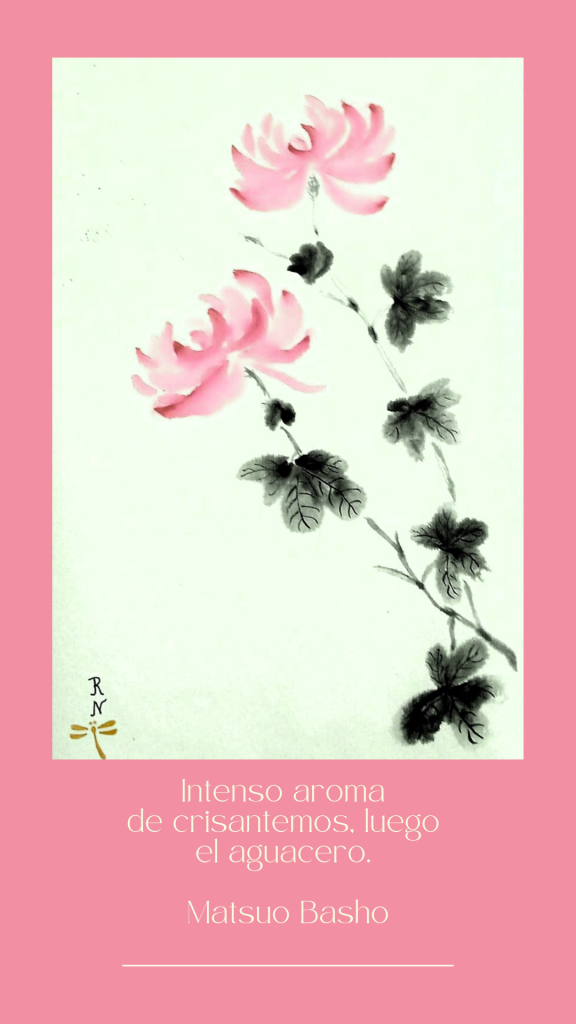

Tengo un pequeño jardín de veinte tsubo. Como está ubicado al sur de la casa tiene como telón de fondo los cedros de parque Ueno. Gracias a que mi barrio es un suburbio deshabitado, el azul del cielo es mucho más amplio y, desde aquí, puedo disfrutar del deambular de las nubes y las aves. Cuando me mudé, el jardín parecía un cementerio de bambusal. No había ni césped ni un árbol. Tiempo después el dueño de la casa plantó tres pinos y le devolvió un poco de dignidad. Yo sumé algunos esquejes de rosas que una vecina me había regalado. Muchas veces me sorprendí adorando las cuatro o cinco flores que brotaron. Al año siguiente tuve que cubrir la presencia del ejército en Kinzhou pero el viaje se prolongó porque me enfermé y quedé internado en Kobe. Cuando volví a mi hogar a finales de otoño, el jardín estaba más desolado que la primera vez. Solo un par de crisantemos blancos torcidos crecían desor-denadamente. Mientras lo miraba en silencio un sinfín de emociones se amontonaban en mi pecho. Aunque todavía me sentía débil, me abrumó la alegría de regresar con vida. Sin pensarlo comencé a tararear san kei shū kō.[1] La sencillez de este jardín y sus flores me conmovieron en lo mas profundo. A medida que mi enfermedad empeoraba ya no podía salir de casa. El jardín se convirtió en mi mundo. Sus flores mi única inspiración. Ese pequeño espacio y sus pocas flores me han hecho olvidar que estoy agonizando en la celda personal que es mi habitación.

Al año siguiente, cuando la primavera empezaba a sentirse y el canto de los pájaros llenaban el aire, abrí la ventana de mi habitación y me arrastré hasta el jardín para que mis párpados se entibiaran. Las plantas y los árboles habían revitalizado ese espacio tan pequeño como la palma de una mano. A pesar de que la brisa fresca se filtraba por los agujeros de mi ropa, me sentí increíblemente cómodo. Había brotado un arbusto de hagi que mi vecina me había obsequiado el año anterior. Había crecido lo suficiente para ofrecerme una variedad de verdes y rojos que anticipaban la llegada del otoño. Pasé muchos días enfrascando en el movimiento de los sombras del árbol de shii.[2] Así, me pasaba los días en un estado de contemplación mezclado con cansancio.

Aunque el invierno y mi enfermedad me quitaban las fuerzas, frente a ese pequeño jardín me sentía como un recién nacido. Era como si me ofreciera la oportunidad de una nueva vida, de crecer sano junto a los brotes de hagi. A veces aparecía una mariposa, cuyo simple revoloteo bastaba para elevar mi espíritu. Sentía que mi alma se movía con su misma ligereza, persiguiendo el aroma de las flores y descansando sobre sus brotes. Luego la mariposa volaba cerca de los cedros, se paseaba por el jardín vecino y, al regresar, se entretejía entre las ramas de los pinos y el estanque. Cuando ella desaparecía me quedaba sumido en mis pensamientos hasta incomodarme. El calor de la fiebre subía y volvía a acurrucarme debajo de las sábanas. Allí entre el sueño y la ilusión, me encontraba en un vasto e infinito campo donde volaba arrebatado junto a una mariposa que exploraba el tejado de mi vecino. Mientras volábamos, más mariposas aparecían. Cuando me tomaba un instante para observarlas descubría que todas ellas eran pequeñas divinidades, hijos e hijas de los dioses. Al compás de una música que resonaba en el cielo, las mariposas bailaban y alzaban en vuelo. Yo, por no quedarme atrás, sin temer a los espinos ni a las zarzas, los pisoteaba y los saltaba, hasta que, al intentar cruzar un arroyo caía a mi despertar: empapado en sudor, con el piyama completamente mojado, y con la fiebre, quizá, ya por encima de los treinta y nueve grados.

Pasado el mejor momento de los lotos y con el hototogitsu resonando en el cielo, las rosas florecieron en abundancia. Aunque su colorido no carece de encanto, la veredera belleza de mi jardín residía en el otoño del hagi y el susuki. Este verano el hagi extendió su ramas y tuvo un crecimiento robusto. Las hojas amarillentas del año pasado han dado paso a un verdor profundo. Cuando hay sol pido que me acerquen una silla hasta él para recoger pequeño insectos de los brotes. Desde finales de agosto, campanitas (kikyō) y clavelinas (nadeshiko) mostraron sus frutos y las flores de la mañana (asagao) escanseaban, pero los hagi florecían de uno a dos capullos a la vez. Contaba con los dedos los capullos conteniendo la emoción: si hoy eran dos, mañana serian cuatro, al día siguiente ocho, luego diez, hasta que algún día serían mil. Sin embargo, tras una noche de tifón me desperté inquieto. Escuché ruidos en el jardín, me arrastré hasta allí para saber que sucedía. Me dijeron que el viento había roto las ramas del hagi que tanto se había esforzado por crecer en verano. Sentí que se me hundía el corazón. No había nada que hacer. Si lo hubiese sabido hubiera apuntalado las ramas con bastones, pero ya era tarde para arrepentirse. El viento del tifon del año pasado había volado las tejas del techo, pero no había hecho tanto daño como este que destrozo la voluntad de los tréboles. Aquel día el cielo estaba tan despejado que dejaba sentir el frescor del otoño. Pedí que me acercaran una silla y un balde con agua al jardín para limpiar el barro de las ramas que aún seguían en pie. Sólo logre que me duelan las piernas. Finalmente las ramas se pudrieron sin florecer. Nuevamente, el pequeño jardín quedo desolado, solo me quedaban los pinos y algunas hierbas.

La primavera pasada, luego equinoccio, Ogai me envío varios paquetes de semillas. Las planté de inmediato, pero apenas crecieron unas zinnias. Me desilusione por completo porque de verdad quería tener unas celosías. Cuando llegó el verano, sucedió algo muy extraño. Un brote apareció en la zona donde había sembrado las celosías. Lo até delicadamente a un bambú y lo cuidé con esmero. A medida que crecía podía verse el rojo de las primera hojas de celosía. Estaba encantado. Desmalecé toda esa zona y cuando alcanzó más de 30 centímetros, el viento del tifón volvió. Aunque las ramas de hagi volvieron a romperse, esta solo se torció un poco. La enderecé y volví a atarlo al bambú. Ahora tiene casi medio metro. Aunque delgada y tambaleante, su rojo ardiente es hermoso. Días después del tifón, mis vecino del frente me regalaron unos plantines de celosías para acompañar la mía. Tiempo después, muy temprano en la mañana, tocaron la puerta trasera. Era Fusetsu llevando una gran celosía en los brazos. Bajo suave lluvia de mañana la plantó y se fue. El contraste entre el brillo de las hojas de las celosías con las ramas de hagi desnudas creaba una escena de profunda melancolía. Aquella anciana vecina que me había ayudado a crear este pequeño paraíso regalándome rosas se mudó. Poco antes del otoño, supe que había fallecido.

Un jardín pequeño, atestado de hierbas y flores.

Octubre 1898, en Hototogistsu

Bibliografía

Masaoka, S. (1999). Ensayos sobre los nombres de las flores, vol. 9: Flores de septiembre (H. Kadota, Transcripción; S. Kobayashi, Corrección). Sakuhinsha. (Obra original publicada en 1898 en Hototogisu; recogida en Obras completas de Shiki, vol. 12 – Ensayos II, Kōdansha, 1975). Disponible en Aozora Bunko: https://www.aozora.gr.jp/cards/000305/files/42170_12291.html

Notas:

[1] 「三逕就荒」 (San-kei shū-kō): alude a un verso de un poema chino clásico, evocando jardines abandonados y la nostalgia de lo efímero.

[2] El árbol de shii es un tipo de roble.