Sección I

LOS ORÍGENES ESPIRITUALES DEL HAIKU

En el presente volumen se explicará la evolución histórica del estado de la mente zen en la creación del haiku de Bashō y sus seguidores. Podemos rastrearlo desde sus orígenes en el pensamiento prebudista de la India, y a través de la cultura china hasta la cosmovisión japonesa y su expresión poética.

El objetivo de esta primera sección es ofrecer lo que podría llamarse el trasfondo de toda la cultura oriental; pero esta metáfora teatral o pictórica es engañosa, porque surge mecánicamente.

En el haiku, todos esos profundos pensamientos y experiencias de las razas india, china y japonesa, arraigados en el oscuro y abismo del tiempo, muestran aquí sus pequeños, y tiernos rostros floridos, con esa sonrisa tenue y secreta que atestigua instantáneamente su origen y naturaleza celestiales. Nosotros mismos hemos de pasar por todas esas fases una vez más hasta que podamos recitar estos versos, con Masefield:

…Primavera de nuevo en mi corazón

para que pueda florecer en los hombres

No queremos insistir en la idea de que el Zen es lo único común al haiku, a la poesía de la literatura inglesa, el misticismo de Soshi (Chuang Tse) o a los elevados vuelos morales de Confucio; porque cuando hacemos esto, incluso dentro de nuestro propio pecho surge el sentimiento de que, después de todo, cada cosa es ella misma y nada más.

二もとの梅に遲速を愛す哉 蕪村

Futa-moto no ume ni chisoku wo aisu kana

Los dos ciruelos…

amo su floración,

uno temprano, otro más tarde.

(Buson)

Y cuando afirmamos la separación de las cosas la mente se vuelve insensible, pero inevitablemente, al otro extremo de la identidad y la igualdad. Esta ley es el reino más profundo de nuestro universo mental. Pertenece a lo inherente, original, a la inexplicabilidad intrínseca de todo.

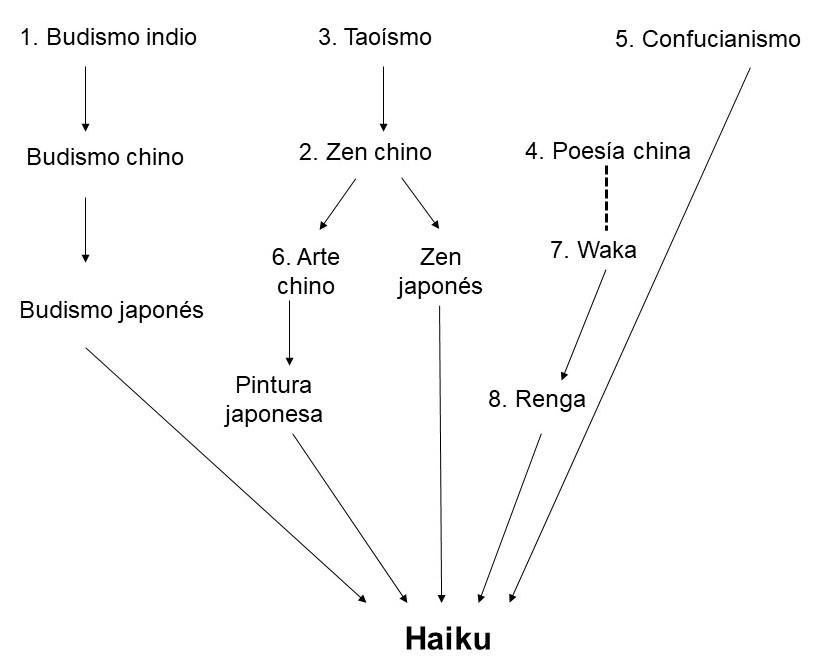

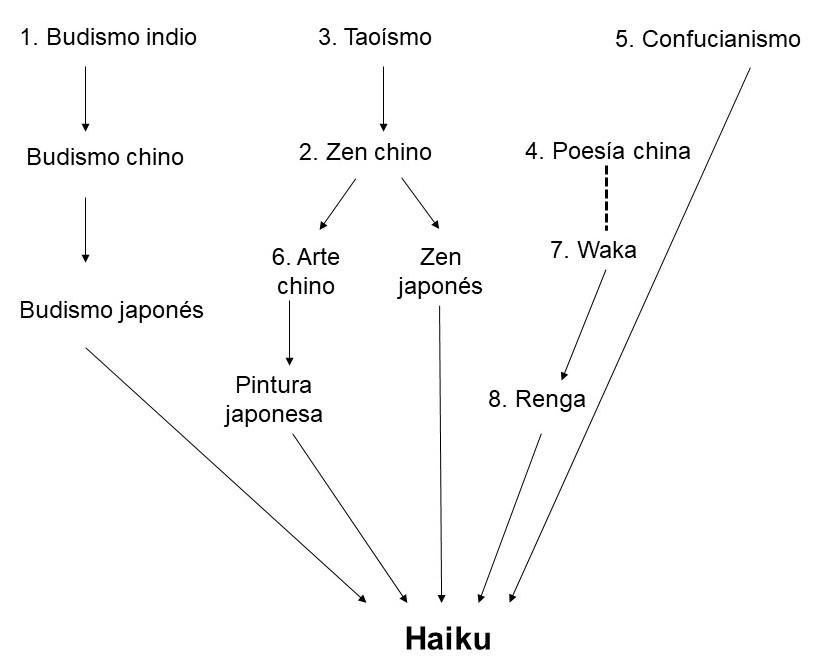

El diagrama adjunto representa las distintas corrientes de pensamiento-sentimiento. La relación del pensamiento oriental con el haiku se tratará bajo éstas.

- Budismo

Debemos remontarnos al pensamiento indio prebudista si queremos ver los comienzos (hasta donde se conocen) de lo que finalmente se convirtió en la simple instantánea del haiku.

En los primeros tiempos se comprendió que el secreto de la vida está en la comprensión de lo que es el yo:

Aquellos que parten de aquí, sin haber descubierto el yo y los verdaderos deseos, para ellos no hay libertad en todos los mundos. Pero los que se apartan de aquí, después de haber descubierto el yo y los verdaderos deseos, para ellos hay libertad en todos los mundos.

(Chand. Upanishad, 8, 1.)

Existía ese fuerte deseo de encontrar una vía de escape del mundo del sufrimiento:

Guíame entonces, te lo ruego, a la orilla más lejana que está más allá del dolor.

(Chand. Up. 7, 1.)

En la famosa parábola del fruto del árbol de Nyagrodha, vemos el hecho de que la verdad es invisible, pero está ante nuestros ojos y a nuestro alcance. En la semilla, cuando se abre y no vemos nada, está la esencia del gran árbol:

Eso que es la esencia sutil, en eso, todo lo que existe tiene su ser. Es lo Verdadero. Es el Ser, y tú, oh Svetaketu, lo eres.

(Chand. Up. 6, 12.)

El haiku es este » tú lo eres «; cuando un hombre se convierte en un bambú meciéndose bajo la lluvia ventosa, una cigarra llorando y su vida, entonces él es «eso».

Imagen 1

Dainichi Nyorai (Periodo Kamakura)

Dainichi Nyorai (Periodo Kamakura)

Aquello de donde estas cosas nacen, aquello

por el cual, cuando nacen, viven, aquello en lo que

al morir vuelven a entrar, trata de saberlo. Eso es

Brahman. (Taiit. Up, 3,1)

El efecto del budismo del tipo indio-chino-japonés en la vida y el pensamiento del pueblo japonés, y por tanto sobre el haiku, puede tratarse bajo dos epígrafes:

(a) Ideas populares (b) Ideas filosóficas.

(a) La vida es dolor y sufrimiento. Hay más de un matiz de esto en Bashô e Issa; pero Buson y Shiki, en su objetividad, sienten el significado de las cosas más profundamente que su evanescencia. La naturaleza temprana de todas las cosas, incluso del propio universo, puede suscitar pena; también puede verse, o pasarse por alto, como el elemento inevitable de todo cambio y variedad. En el budismo, la ignorancia es el gran mal del mundo, más que la maldad moral. El gran problema de la vida práctica y cotidiana es, pues, ver las cosas correctamente, no valorarlas en una escala moral rígida de virtud y vicio, utilidad e inutilidad, sino tomarlas sin prejuicios sentimentales o intelectuales.

El politeísmo de los japoneses corrientes, como el de los griegos, tuvo un gran efecto en su modo de vida poética. Los dioses son muchos: Amaterasu, Miroku, Hachiman, Jizo, Amida, Dainichi Nyorai, Tenjin, Kwannon, Emma O, Shakamuni, Benten, y cien más.

Pero, estos dioses no están lejos de nosotros, ni en lugar ni en rango. Tampoco existe una distinción clara entre lo humano y lo infrahumano. La escala de seres del universo budista sitúa al hombre a medio camino. Las primitivas ideas animistas de los japoneses coinciden con el sistema budista, y todos están unidos por la teoría de la transmigración. El resultado es (¿o es causa?) que nuestras simpatías se amplían en ambas direcciones:

留守のまに荒れたる神の落葉かな 芭蕉

Rusu no ma ni aretaru kami no ochiba kana

El dios está ausente;

las hojas muertas se amontonan,

y todo está desierto.

(Bashô)

さまづけに育てられたる蚕かな 一茶

Samazuke ni sodateraretaru kaiko kana

Criando gusanos de seda,

los llaman

«Señor»[1].

(Issa)

(b) La doctrina Mahayana de la identidad de la diferencia o indiferencia de los opuestos, es la que distingue al budismo y el cristianismo como ninguna otra. Esta distinción explica la profunda conexión entre la experiencia budista y la poesía oriental, y por qué el cristianismo se ha mostrado como poetas a Wordsworth, Coleridge, Chaucer, Blake, Shelley. La paradoja es el alma de la religión, como lo es de la poesía, pero donde no se la reconoce, o donde se la anatematiza, religión y poesía se reducen a dogma y sentimentalismo, respectivamente.

De nuevo, la enseñanza Mahayana de la equivalencia de lo fenoménico y lo nouménico ofrece a la mente oriental esa extraña fusión de espiritualidad y sentido práctico que caracteriza al arte chino y al haiku japonés.

Es este mundo, pero no es este mundo. No insinúa otro mundo distinto de éste, un absoluto; es este mundo cotidiano visto por primera vez como realmente es, un patio de recreo de Budas.

El budismo es, en cierto sentido, panteísta, especialmente en las enseñanzas de las sectas Tendai y Shingon, pero el todo, que es uno, no se concibe como una persona, sino como algo que no es ni personal ni impersonal. Lo mismo ocurre con Amida en las sectas Shin y Jodo. Amida sólo se personaliza en aras del discurso o la concepción; en el sentido literal de las palabras, «Dios es amor».

La doctrina de que todas las cosas, incluso las inanimadas, tienen la naturaleza de Buda presenta consecuencias de gran alcance. Mientras que la del budismo primitivo tiende a borrar la idea de una individualidad estanca de las cosas, incluidos nosotros mismos, la creencia de que todo alcanzará un día la Budeidad da valor (da el mismo valor) a los objetos más triviales, y sienta las bases de una democracia espiritual y práctica que el cristianismo como tal nunca podría permitirse.

» ¿No valéis vosotros más que muchos pajarillos? «

La respuesta es «No».

En los siguientes versos de Bashô el elemento budista es obvio:

白魚や黒き目を明く法の網

Shirauo ya kuroki mewo aku hô no ami

El pez blanco

abre sus ojos negros

en la red de la Ley.

蛸壺やはかなき夢を夏の月

Takotsubo ya hakana i yume o natsu no tsuki

Los pulpos en las trampas:

sueños fugaces

bajo la luna de verano.

もろもろの心柳にまかすべし

Moro moro no kokoro yanagi ni makasu beshi

Rinde al sauce

todo el odio, todo el deseo

de tu corazón.[2]

蓮池や折らでそのまま玉祭

Hasu ike ya orade sonomama tamamatsuri

Los lotos en el estanque,

tal y como son:

el Festival de los Muertos.

秋の色糠味噌壷もなかりけり

Aki no iro nukamiso tsubo mo nakari keri

Señales de otoño;

No tengo olla

de pasta de arroz y salvado.

Podemos mencionar aquí a una de las alumnas de Bashô, Sonojo,園女, 1649-1723. Se ganaba la vida como oculista. Tras la muerte de su marido, se trasladó a Edo, donde está enterrada. Más tarde se afeitó la cabeza y estudió budismo. En una carta al sacerdote Unko, 雲, escribe:

不求其不求妄は大道の根源.….柳は緑花は紅ぬ唯其健にして常に句を云ひ歌を綴て遊び申候事に候.….我平日の行は念沸と句と歌となり。極業へ行くはよレ、地獄へ落るは目出たし。

No buscar la Verdad, no buscar el error,- esto es lo fundamental de la Gran Vía… El sauce es verde, la flor es roja; tal como son las cosas, deben componerse el haiku y el waka…Mis días transcurren en la recitación del Nenbutsu, la elaboración del haiku y el waka. Ir al Paraíso es bueno, y caer en el Infierno también es un asunto de felicitación.

誰か見ん誰か知るべき有にもあら市

無きてもあらぬ法のともしび

¿Quién puede verlo?

¿Quién puede conocerlo?

No está en «lo que es».

Ni en «lo que no es».

¡Esta Luz de la Ley!

Su verso de la muerte, un waka, es en la verdad budista, y uno puede decir el espíritu japonés:

秋の月春の曙みし容は

夢かうついか南無阿獅陀傍

Los cielos vistos en el amanecer de la primavera,

Vistos con la luna del otoño,-

¿Eran reales? ¿Fueron un sueño?

¡Namuamidabutsu!

Todo lo que es, todo lo que parece ser el pasado y el presente y el futuro, los mundos descubiertos y los mundos creados, – debemos vivir en ellos y por ellos y para ellos, sin egoísmo, con deseo y sin deseo. Esto es Namuamidabutsu, y la realidad o irrealidad de todo ello debe ser la menor de nuestras preocupaciones. Puede ser un sueño del que nunca despertamos; tal vez la vida sea real, la vida es algo serio; pero la respuesta a cada pregunta debe ser siempre: “¡Namuamidabutsu!”.

[1] La palabra sama implica no sólo respeto sino un sentimiento gentil y piadoso hacia los gusanos de seda.

[2] NT.- Este haiku no aparece recogido en ninguna de las recopilaciones de Kon Eizo, Barnhill u Oseko sobre Bashô. En realidad, se apunta su autoría a Ryoto, uno de sus numerosos discípulos.