CONSTRUIR

En la pileta

Lengüetea la gata.

Cae la tarde.

DECONSTRUIR

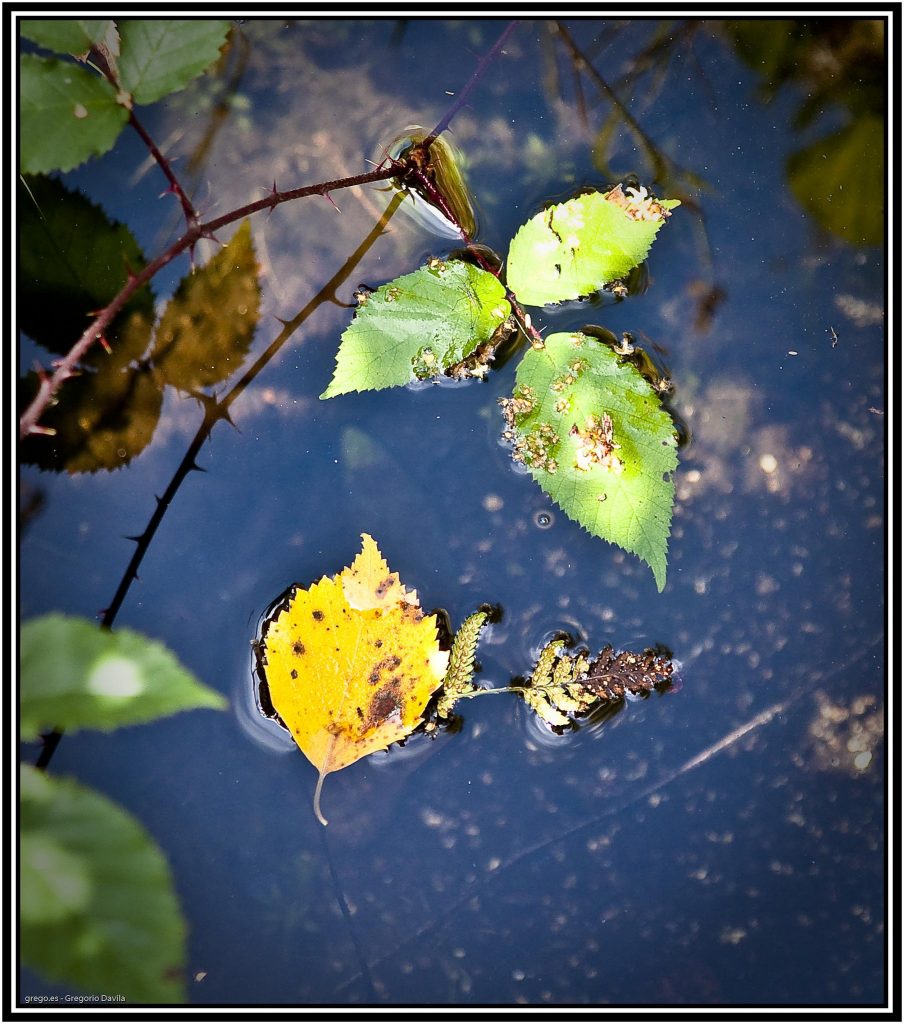

Acompaño una fotografía de la gata Sally dando lametazos al agua del recipiente que hay sobre la mesa del patio de mi casa. Era a esa hora en que la tarde cae y pierde brillo el sol de final de verano. Una tarde estremecida, de repente, por las pequeñas ondas concéntrica de la pileta en forma de flor de loto desatadas por la lengua sedienta de Sally. Un descubrimiento que me sacudió mientras estaba sentado a la mesa hace dos o tres semanas.

Me pareció que estos tres versos ilustran ese, ¿sexto, séptimo?, principio del arte de composición del haiku según Matsuo Basho que desde hace varios meses vengo comentando, uno a uno, en este foro siguiendo la interpretación de Makoto Ueda. El mes pasado hablé de la resonancia, del eco que produce un buen haiku. El mes que viene, tocará el principio de la fragancia. Hoy toca el del reflejo.

Este principio yo lo interpreto en un doble sentido. Primero, conforme afirma Ueda, como el reflejo observado en la segunda parte del poema del enunciado de la primera. Es decir, la segunda parte es la correspondencia fiel de la primera mitad, tan fiel como la imagen representada en un espejo es el resultado de la forma expuesta ante la bruñida superficie del mismo. Pero, misterio del haiku, no es una correspondencia cronológica. En el universo poético del haiku el tiempo está disuelto en un mar en el cual no hay comienzo ni final, en el pozo insondable del no tiempo donde se ahoga sin remedio toda concepción humana del mismo. ¿Qué ocurre antes: la sucesión de lametazos de Sally o mi conciencia de la caída de la tarde? Ni lo sé, ni me interesa saberlo. Sí que sé que cuando la gata bebe de la pileta, la tarde se desmorona. Es decir, el desmoronamiento de la tarde es el reflejo del acto de beber del felino. Podría invertir el orden de los versos y escribir:

Cae la tarde.

Lengüetea la gata

en la pileta,

En este caso las lametadas de Sally son el resultado, el reflejo, de la caída de la tarde. La sucesión cronológica y la lógica hechas añicos. El mundo del haiku.

Pero el concepto de reflejo del haiku también, a mi entender modesto, posee otra dimensión, una vertiente, menos filosófica (si filosófico ha podido parecer el anterior razonamiento), una vertiente sinestésica. Me refiero al valor semántico que contiene el término “reflejo”: un valor visual. En este poema, se observa claramente –aunque mejor a través de la fotografía adjuntada que de la lectura del haiku– en la relación directa entre el acto de lamer la superficie del agua y la tarde. Esta, la tarde, se hallaba reflejada apaciblemente en el espejo de la pequeña superficie del agua. Pero tal reflejo ha sido perturbado por la intromisión inesperada de la lengua de Sally. Las ondas concéntricas, visibles en la fotografía a pesar de su estado borroso, son la prueba. El elemento de visualidad, por tanto, con o sin documento gráfico, está presente en estos versos.

El haiku japonés es rico en visualidad, a veces en forma de color, otras veces en forma de un sutil brillo agazapado en sombras, como el fulgor débil de las estrellas en una noche sin luna. En el haiku, el lector “ve cosas”. Recordemos el famoso de la rana del viejo estanque de Basho. Sin mencionarlas, también en él hay ondas concéntricas causadas por el salto de rana. El lector las “ve”.

En los siguientes dos poemas igualmente podemos “ver” reflejos, colores, brillos. Uno es el famoso de Rensetsu (1654-1707) sobre la sandía cuyo opulento color rojo, aunque no se mencione –o tal vez por eso– casi deslumbra.

Mi hitotsu o

moteatsukaeru

suika kana

Capaz solita

de cuidarse a sí misma,

¡ah, la sandía!

Otro, más sutil, es este de Issa (1763-1828):

Yabukage mo

tsuki sae seseba

wagaya kana

Aun bajo los árboles,

mi casa, cuando la luna brilla,

es mi casa.

Podrá ser una casa a la que en todo el día no llega el sol por estar a la umbría de árboles, pero con el fulgor suave de la luna, se convierte en la casa de Issa, en la humilde vivienda de un poeta, de un mago de la realidad capaz de hacernos ver reflejos.

Yamabudô murasaki koboreru yama-biyori

Yamabudô murasaki koboreru yama-biyori