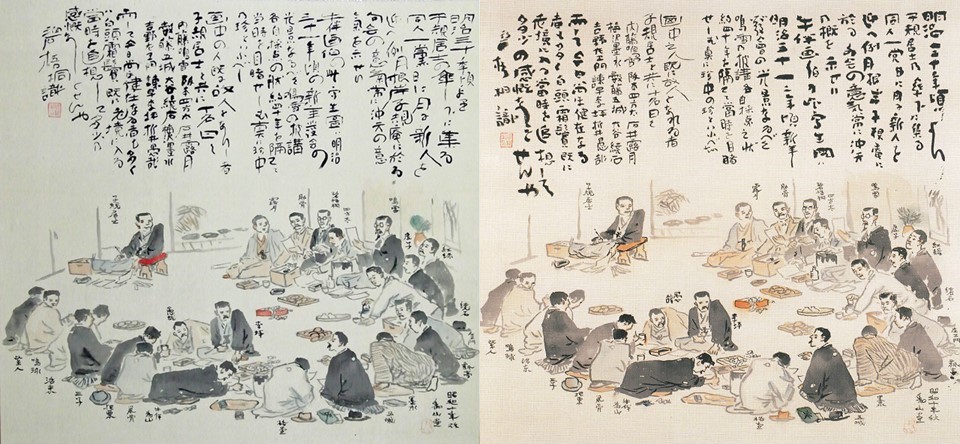

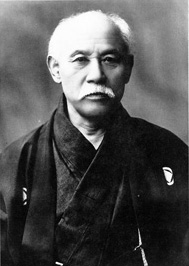

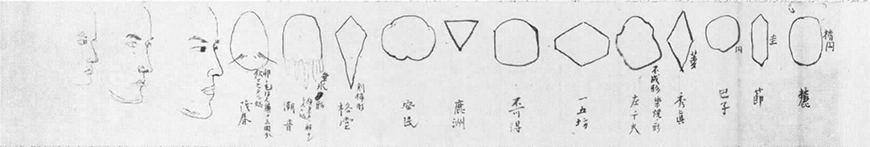

Imagen 1.- Shiki: «Rostros de camaradas haiku» (alrededor de 1900, Museo Shiki)

Imagen 1.- Shiki: «Rostros de camaradas haiku» (alrededor de 1900, Museo Shiki)

Ya hemos hablado de que las reuniones en casa de Shiki, tenían todo el rigor de las discusiones técnicas sobre haiku, tanka, pintura y otras artes, pero también bromas y diversión. Aquí vemos una tira de esbozos de caricaturas de sus compañeros de haiku realizada por el propio Shiki.

Un buen detalle es que además comentaba con humor sus caras: por ejemplo, Takashi Nagatsuka 長塚 節tiene una cara “estrecha y puntiaguda”, Sachio Ito 伊藤 左千夫, el quinto desde la derecha, distorsionada, “como un tazón de té no muy bien moldeado, con pelos en la nariz.” El primero por la derecha: “como el pie de una montaña”. El tercero por la izquierda es Akagi Kakudo 赤木格堂, “con forma de espada”

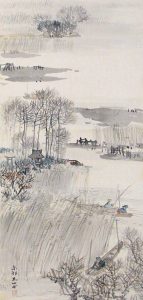

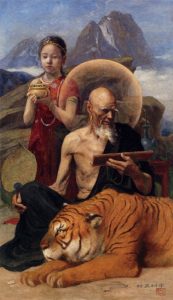

Imagen 2.- De Fusetsu Nakamura

Como puede apreciarse, las caricaturas del pintor Fusetsu Nakamura, son más elaboradas. Las que pueden verse en esta imagen las elaboró en una de las reuniones en casa de Shiki, por la conmemoración de su visita a Francia, el 29 de junio de 1901

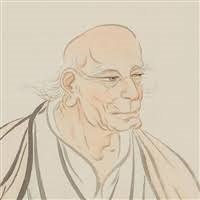

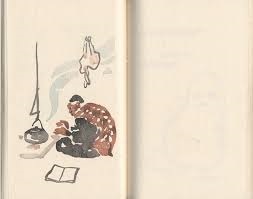

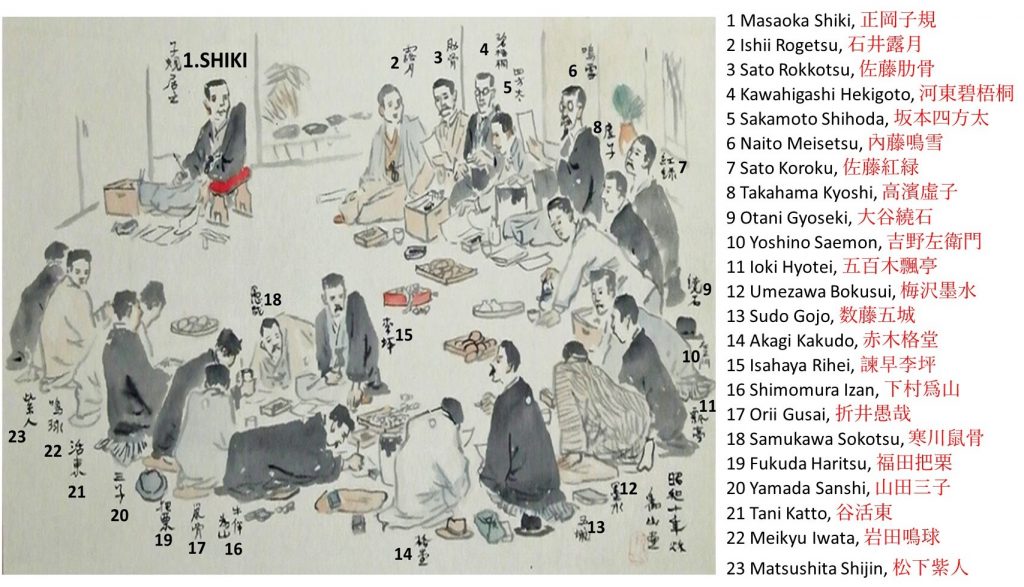

Imagen 3.- Esbozo sobre una de las reuniones que Shiki promovía en su casa. Esta concretamente la hizo en Año Nuevo, alrededor de 1897 o 1898, dibujada por Izan Shimomura y escrito por Hekigoto Kawahigashi

Imagen 3.- Esbozo sobre una de las reuniones que Shiki promovía en su casa. Esta concretamente la hizo en Año Nuevo, alrededor de 1897 o 1898, dibujada por Izan Shimomura y escrito por Hekigoto Kawahigashi

«Chuo Bijutsu Kyokai» creó 30 copias de esta imagen 3, que mostraba una exitosa reunión de haiku de Año Nuevo celebrada en Shikian alrededor de 1897-1898, como conmemoración de las innovaciones del haiku en 1935. Una de las copias que se distribuyó como pergamino colgante fue donada a Shikian en 2013. Todas las copias están hechas a mano, por lo que cada copia tiene una imagen y una caligrafía ligeramente diferentes. Además de Shiki, Rogetsu Ishii, Rokkotsu Sato, Hekigoto Kawahigashi, Shihoda Sakamoto, Meisetsu Naito, Koroku Sato, Kyoshi Takahama, Joseki Otani, Saemon Yoshino, Hyotei Ioki, Bokusui Umezawa, Gojo Sudo, Kakudo Akagi, Rihei Isahaya, Izan Shimomura, Gusai Orii , Sokotsu Samukawa, Haritsu Fukuda, Sanshi Yamada, Katto Tani, Meikyu Iwata, Shijin Matsushita y otros (en el sentido de las agujas del reloj desde Shiki) participaron en la fiesta

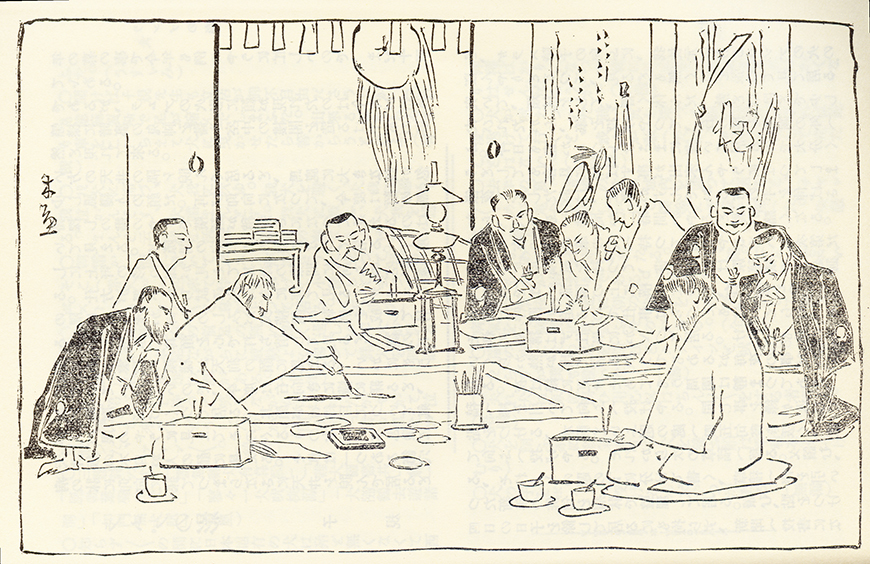

Imagen 4. Busque las diferencias entre estas dos copias de las realizadas por Chuo Bijutsu Kyokai.

Y por cerrar la serie de los tres pintores íntimos de Shiki, hablamos de Izan Shimomura (imagen 5).

Pintor de estilo occidental, poeta de haiku y, en años posteriores, una figura destacada en haiga (la moderna Nanga).

Nacido el 21 de mayo de 1888 en Izubuchi-cho, castillo de Matsuyama (actualmente Sanbancho, ciudad de Matsuyama) como el segundo hijo de Jun Shimomura, un sirviente feudal del dominio de Matsuyama. Le gustaba pintar desde niño.

En 1882, se mudó a Tokio a la edad de 18 años. Al principio, estudió a los clásicos chinos en Josei Shoin, en Okamatsu Mikadani.

A la edad de 23 años, estudió en el Fudosha de Shotaro Koyama.

«Matar misericordiosamente a los animales» exhibida en la Exposición Industrial Nacional en 1890 ganó el segundo premio por virtuosismo, y está activa como una prometedora pintora de estilo occidental .

En 2012, continuó exhibiendo «Ikebe Shugyo» en la exposición de primavera del Meiji Bijutsukai y «Haiga Oshino-zu» en la sesión de otoño del mismo, y fueron bien recibidos.

Conocido como «uno de los cuatro reyes celestiales» era de la misma escuela que Fusetsu Nakamura, y su futuro era muy esperado.

Por esa época, a través de su primo Meisetsu Naito, conoció a Shiki Masaoka, que era del mismo pueblo natal, y se dedicó a investigar el haiku.

Cuando se trata de haiku, son discípulos , y cuando se trata de pintar, son como maestros.

Su teoría del dibujo tuvo una gran influencia en la innovación de Shiki en el haiku.

Posteriormente, se sumergió en el estudio de las pinturas haiga, reexaminó las pinturas nanga y gradualmente se sintió atraído por las pinturas tradicionales japonesas.

Finalmente, abandonó su negocio principal de pintura de estilo occidental y volvió a la pintura de estilo japonés.

Después de la muerte de Shiki, regresó a su ciudad natal, se sumergió en el estudio de haiga y ganó fama como pintor de haiku.

En años posteriores, dijo, «Haiku es un arte literario peculiar de Japón y supone la luz del arte japonés».

Pionero en el mundo del haiku, abrió una nueva frontera en la pintura en tinta japonesa contemporánea.

Se aisló de todos los estilos de pintura y siguió practicando la pintura con tinta fuera de la opinión pública.

Durante el caótico período de posguerra, murió a la edad de 85 años el 10 de julio de 1949 en la prefectura de Toyama, donde fue evacuado.

Imágenes: Pinturas y emblema de Matsuyama, realizados y diseñado por el pintor.

.

Nota. Gracias a Félix Arce (Momiji) por su ayuda siempre imprescindible en la identificación de los artistas en los dibujos y caricaturas.