Primera parte. Introducción y la mística campesina de Issa.

“El débil necesita del fuerte para que le proteja

y el fuerte necesita del débil para que le enseñe a ver

la bella verdad del mundo”

Pedro Favaron

Estatua de Issa Kobayashi en el templo Entenji en Tokio, donde se dice que compuso su famoso haiku de las ranas que compiten en sumo. Foto: Yaxkin

No cabe duda que Kobayashi Issa (1763-1827) es un excepcional poeta de haiku: su influencia en el haiku es profunda y su legado escrito es muy vasto. Su obra reunida consta de aproximadamente 18 mil haikus. De éstos, la mayoría se han recopilado en sus “Obras completas”, el Issa Zenshū (1979), aunque siguen encontrándose nuevos poemas. Los haikus de Issa, escritos en diarios durante la época Edo, a finales del siglo XVII y principios del XIX, cuentan sobre los numerosos viajes del poeta y la vida en su pueblo natal de Kashiwabara, en las montañas de Nagano. La vida de Issa está marcada por la pobreza y la muerte: cuando era niño perdió a su madre, y en la edad adulta a cuatro de sus hijos y a su primera esposa; y también por su compromiso con la vía compasiva budista, y la compañía de plantas y animales del campo.

La poesía del maestro “Una taza de té” (significado del nombre artístico Issa [一茶]) se estima como un tesoro en la tradición poética japonesa, entre varias razones, por haber ampliado la visión del haiku a los habitantes del campo y hacer sentir a este mundo de humanos y seres animados con una familiaridad llena de humor, ternura y compasión. En sus poemas hay un camino a la sensibilidad del corazón japonés que está formado por una atención esmerada de la naturaleza, una inclinación a ver el mundo con una lupa, y una apertura a apreciar la vida de los seres pequeños y caseros de manera parecida a la vida de los seres humanos.

Podríamos afirmar que Issa ha dejado en herencia una visión japonesa y universal del mundo que llamamos hogar, una visión en la que los seres cotidianos como los insectos y otros pequeños animales y plantas comparten con una intensidad igual a la nuestra la experiencia de vivir. El énfasis en estos sujetos como si fueran humanos y en sus maneras de relacionarse con la primera persona (la voz poética) es su legado excepcional dentro del mundo del haiku y, sin duda, es un legado que ha cruzado más allá de la lengua japonesa y resuena en distintas sensibilidades.

Podríamos decir que su visión tiende a la “antropomorfización”, pero no se trata de una orientación didáctica o moral como la de las fábulas, sino de una orientación espiritual que es parte de la vía místico-poética de Issa. En ella resuenan las tradiciones populares, las leyendas sobre animales, las fiestas campesinas y los preceptos budistas, los cuales, dicho sea de paso, han contribuido a formar la vía espiritual del haiku desde la diversidad de los budismos japoneses.

Al igual que Bashō y otros haijines que recorrieron el país hablando de las cosas de la vida cotidiana, como las costumbres, comidas y profesiones de quienes no eran militares ni aristócratas, Issa amplió el registro de seres vivientes, lugares y personas en la tradición poética japonesa sobre la naturaleza. Sin embargo, la óptica espiritual del haiku, o el andar del camino —haiku-dō como lo llama Vicente Haya— de Issa es muy distinto al de Bashō. Aunque ahondar en las diferencias entre uno y otro rebasa mis capacidades, quisiera sólo mencionar algunas de ellas a modo de pequeñas marcas que nos recuerdan que debemos evitar el error de colocarlo en un molde del haikudō del zen-chan inspirado en Bashō.

Bashō, aunque fue un poeta proveniente de una familia samurai humilde, creció en el ambiente de una familia de mayor rango y residió la mayor parte de su vida en la gran ciudad de Edo (Tokio). en el contexto privilegiado de la clase samurai. Issa, quien nació un siglo después de Bashō, nació en el seno de una familia campesina y muy joven, motivado por la pobreza y la aventura, fue a Tokio a ganarse la vida. Los años en Tokio y sus viajes por el país lo pusieron en contactos con varias escuelas de haiku, pero sin haberse podido arraigar en la ciudad, a los 50 años regresó a su pueblo natal de Kashiwabara, en una zona montañosa de la provincia de Shinano (actualmente Nagano).

En un mundo como el del haiku en el que la vida y la poesía tienden a fundirse, estas diferencias apuntan a visiones distintas. Quizá la marca más significativa es la inclinación de la mirada religiosa, pues mientras que para Bashō fue el zen, muy ligado a la disciplina de la meditación sentada (zazen) y las enseñanzas daoístas de Chuang Tzu, Issa se mantuvo en el orbe de las enseñanzas de la salvación compasiva en la Tierra del Buda Amida (Jōdō Shinshū), que era la forma de fe budista más popular en las zonas campesinas. Aunque la figura de Bashō es el principal modelo desde el cual el mundo hispanoparlante se ha hecho una imagen del haijin errante, conviene hacer notar estas diferencias como puntos de partida para comprender los matices del mundo del haiku en Japón. Frente a los solemnes seguidores de Bashō, Issa se apresura a zambullirse en este mundo con irreverencia.

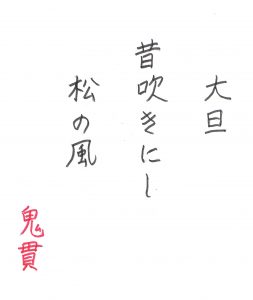

古池や先御先へととぶ蛙

furu ike ya mazu o-saki he to tobu kawazu

El viejo estanque…

¡déjenme adelantarme!

ranas que saltan.

La mística campesina de Issa.

En posible afirmar que Issa es en muchos de sus haikus un místico de la naturaleza. En este sentido, el lugar de su mística es el vecindario poético del campo y su expresión es el humor y la identificación. Aunque se trata de un humor simple y casero no se agota en la superficie, pues su mística de la naturaleza es la expresión de un corazón (en el sentido japonés de kokoro, 心, mente y corazón) refinado en la capacidad de ver más allá de lo grande y lo chico, lo débil y lo fuerte, lo macro y lo micro.

Desde un punto de vista ecológico ligado a lo espiritual y la capacidad de identificarse y gozar con aquello que llamamos naturaleza, los poemas de Issa pueden ser una pieza clave para revisar las maneras en que pensamos el mundo de la naturaleza en relación con el mundo del hogar. Podríamos decir que en su poética la naturaleza es el hogar y viceversa, pues su óptica no es la del paseante afanado en penetrar en una naturaleza idealizada fuera de la urbe, sino la del campesino que tranquilamente observa y cuida con ternura del misterio que lo rodea. En la poesía de Issa, la ecología moderna tiene una visión que hermana al ser humano con todos los seres sin importar sus formas y que puede ser la base o un repertorio para cultivar un acercamiento y compresión ecológica menos antropocéntrica, con un toque de humor, asombro y ternura.

A continuación apunto tres legados de Issa a la visión de la naturaleza. El primero es hacer notar la vida y comportamientos de los animales pequeños y de la granja (desde las moscas a las gallinas) que habían sido marginados de la poesía clásica japonesa, o por lo menos, de la “corriente dominante” que identificamos como la poética de la naturaleza ligada a las cuatro estaciones.[i] El segundo es la contemplación poética del mundo rural con mirada de asombro, pero también con familiaridad y ternura, es decir, una mirada que tiene la suavidad de la de un niño. Esta contribución es una razón por la cual es ampliamente leído y presentado a los niños en las escuelas japonesas. El tercero es la hondura mística inherente al mundo natural. Issa es un hombre de fe que ahonda en las enseñanzas budistas hacia el mundo vivo, las cuales coinciden en la compasión del bodisatva hacia todos los seres por igual.

Antes de continuar, quiero decir que la tradición poética “campesina” del Japón es una corriente distinta a la corriente aristocrática-guerrera, la de los jardines, el cambio de estaciones y las formas románticas y refinadas con las que se identifica gran parte del imaginario poético de Japón en el extranjero. La tradición campesina también incluye cerezos y pájaros cantores, pero su entorno es la humildad del paisaje casero. Esto Issa nos lo hace notar en uno de sus haikus.

苗代は菴のかざりに青みけり

nawashiro ha iori no kazari ni aomikeri

Almácigo de arroz.

¡Ah! tu verdor es

la decoración de mi cabaña.

En este poema Issa nos muestra su cabaña humilde, la cual tiene por única decoración el almácigo de arroz (donde se cultivan las plantas antes de trasplantarse). En vez de un jardín o una vista sublime, nos presenta cultivo modesto que le dará de comer y lo convierte a algo digno de belleza.

Esta corriente rural o campesina, de la cual Issa forma parte, es la que Shirane llama la Tradición del satoyama (里山), es decir la del pueblo al pie de la montaña. Satoyama refiere a las tierras cultivables al pie de las montañas y entre las que se asientan aldeas, villas y pequeños pueblos. En términos generales, Shirane identifica la Tradición del satoyama como la de las poéticas agrícolas, del bosque y las pequeñas islas de pueblos pescadores. Se trata de poéticas que vienen del campo interior y de la provincia marítima de las islas, todo ese universo japonés que siempre ha existido y se le llama inaka (田舎). La voz del inaka ha sido y aún es la voz de la gente letrada en la escritura o versada en la oralidad y su tradición de voces semeja a afluentes que desde la época de Manyōshū vierten continuamente sus aguas en la tradición japonesa de la escritura de la naturaleza.

El vecindario poético de Issa es este mundo del satoyama, de su gente y la naturaleza, visto con una mirada gentil y con profundidad espiritual. En cuanto a los animales, el haijin retrató a muchos animales de la granja y del interior de las casas, a veces gozando de sus propios juegos, preocupándose por el día a día o viviendo transformaciones llenas de belleza y misterio. Es decir, de una manera semejante a la de los humanos.

He dividido la selección en tres, la primera es sobre perros y gallinas, la segunda, más amplia, es sobre los insectos y la tercera sobre ranas o sapos. Acompañan esta selección algunas fotografías que tomé en el Entenji en 2016, un templo de la zona suburbana de Tokio dedicado al poeta, para dar una idea de la importancia de Issa en el corazón japonés.

Selección de poemas de perros y gallinas

鶏の番をしているつぎ木哉

niwatori no ban wo shite iru tsugiki kana

Mi árbol injerto,

las gallinas alrededor

te hacen guardia.

鶏の抱かれて見たるぼたん哉

niwatori no dakarete mitaru botan kana

La gallina

sentada en su huevo

contempla la peonía.

けさ秋としらぬ狗が仏哉

kesa aki to shiranu enoko ga hotoke kana

El cachorro no sabe

que el otoño ha llegado.

Aun así, es un Buda!*

*Versión de Andrés González

親犬が瀬踏してけり雪げ川

oya inu ga sebumi shite keri yukigegawa

Río nevado…

Una madre perra tantea

la profundidad.

犬の声ぱつたり止て蓮の花

inu no koe pattari yamete hasu no hana

Y de repente

cesaron los ladridos.

Flores de loto.

狗の夢見て鳴か夜のせみ

enokoro no yume mite naku ka yoru no semi

Canta la cigarra en la noche,

¿habrá visto

el sueño del cachorrito?

[i] Sobre la naturaleza de las cuatro estaciones como segunda naturaleza veáse el libro de Haruo Shirane, Japan and the culture of the four seasons (Columbia University Press, 2012).

ooashita /

ooashita /