1891. INVIERNO

小鳥の鳶なぶりゐる小春哉 時候小春

kokarasu no tobi naburi iru koharu kana

El milano negro[1]

avergonzando a los pequeños cuervos –

un hermoso día de invierno

temporada: buen tiempo invernal

順禮の笠を霰のはしりかな 天文 霰

junrei no kasa o arare no hashiri kana

El granizo

rebotando

en el sombrero de juncos del peregrino

cielo y elementos: granizo

秋ちらほら野菊にのこる枯野哉 天文 枯野

aki chirahora nogiku ni nokoru kareno kana

Todavía es otoño aquí y allá –

quedan crisantemos silvestres

en el campo marchito.

cielo y elementos: campos marchitos

タ日負ふ六部背高き枯野哉 天文 枯野

yuuhi ou rokubu seitakai kareno kana

Puesta de sol a las espaldas

de un monje errante

¡un alto en el campo marchito!

cielo y elementos: campos marchitos

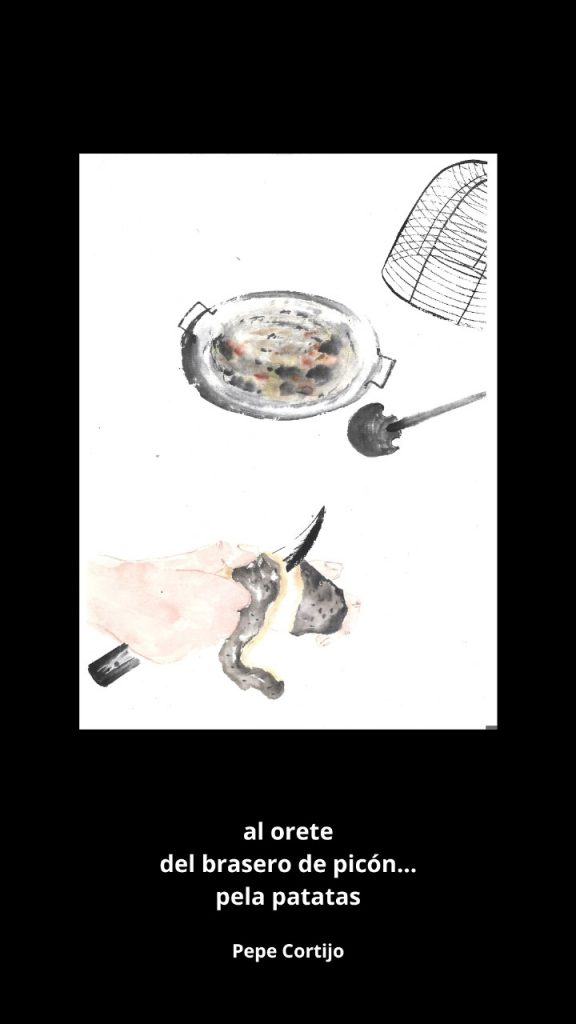

埋火や隣の咄聞てゐる 人事 埋火

uzumibi ya tonari no hanshi kiite iru

Junto a las brasas de carbón

una charla

con mi vecina.

asuntos humanos: brasas de carbón

頭巾きて老とよばれん初しぐれ 人事 頭巾

zukin kite rou to yobaren hatsu shigure

Llevar una capucha

y que te llamen viejo –

¡primera llovizna del invierno![2]

asuntos humanos: capucha

千鳥なく灘は百里の吹雪哉 動物 千鳥

chidori naku nada wa hyakuri no fubuki kana

Una ventisca a lo largo de cien millas[3] –

¡los chorlitos gritan

sobre el mar abierto!

animales: chorlito

冬がれや田舎娘のうつくしき 植物 冬枯

fuyugare ya inaka musume no utsukushiki

En la desolación invernal –

la belleza

de una campesina

plantas: desolación invernal

馬の尾に折られ折られて枯尾花 植物 枯薄

uma no o ni orare orarete kareobana

Quebrada y vuelta a quebrar

por la cola del caballo –

hierba de la pampa marchita.

plantas: hierba de la pampa marchita

順禮一人風の落葉に追はれけり 植物 落葉

junrei hitori kaze no ochiba ni oware keri

Un peregrino solitario

¡persiguiendo las hojas caídas

en el viento!

plantas: hojas caídas

1891. MISCELÁNEA

鐘っきはさびしがらせたあとさびし 雑 雑

kanetsuki wa sabishi garaseta ato sabishi

El campanero

se siente solo –

resuena la soledad.[4]

miscelánea: miscelánea

1892. AÑO NUEVO

元日と知らぬ鼾の高さかな 時候元日

ganjitsu to shiranu ibiki no takasa kana

Año Nuevo –

¡No sé quién

ronca tan fuerte!

Temporada: Año Nuevo

元朝や皆見覚えの紋処 時候 元旦

ganchou ya mina mioboe no mondokoro

Mañana de Año Nuevo –

recuerdos de todos

luciendo el escudo de su familia.

temporada: Mañana de Año Nuevo

若水や瓶の底なる去年の水 人事若水

wakamizu ya bin no soko naru kyonen no mizu

Agua de Año Nuevo[5]

en el fondo del cubo

¡ahora es agua del año pasado!

asuntos humanos: Agua de Año Nuevo

遣羽子をつきつきよける車哉 人事 遣羽根

yaribane o tsuki tsuki yokeru kuwma kana

Bádminton-

golpeando, golpeando

¡pero evitando los carros!

asuntos humanos: bádminton

一羽來て屋根にもなくや初烏 動物 初鴉

ichiwa kite yane ni mo naku ya hatsugarasu

Un solo pájaro apareció

graznando en el tejado –

¡un cuervo en la mañana de Año Nuevo!

animales: cuervo de Año Nuevo

1892. PRIMAVERA

朧夜にくづれかゝるや浪かしら 時候 朧夜

oboroyo ni kuzurekakaru ya namigashira

Tarde de bruma,

rompiendo unas sobre otras

las crestas de las olas.

temporada: tarde brumosa

長閑さや障子の穴に海見えて 時候 長閑

nodokasa ya shouji no ana ni umi miete

¡Qué calma!

se puede ver el mar

a través de un agujero en el shoji.[6]

temporada: tranquilidad

のどかさや松にすわりし真帆片帆 時候 長閑

nodokasa ya matsu ni suwarishi mahokataho

¡Qué calma!

sentado entre los pinos,

veleros yendo y viniendo.

temporada: tranquilidad

行く春や大根の花も菜の花も 時候 行く春

yukuharu ya daikon no hana mo na no hana mo

La primavera se va –

florece el daikon[7],

florece la colza.

temporada: fin de la primavera

初雷や蚊帳は未だ櫃の底 天文 春雷

hatsurai ya kachou wa imada hitsu no soko

Primera tormenta de primavera –

¡La mosquitera todavía

en el fondo del baúl!

cielo y elementos: tormenta de primavera

牛部屋に牛のうなりや朧月 天文 朧月

ushibeya ni ushi no unari ya oborozuki

La vaca en el establo

mugiendo –

¡luna brumosa!

cielo y elementos: luna brumosa

春雨やよその燕のぬれてくる 天文 春の雨

harusame ya yoso no tsubame no nuretekuru

Lluvia de primavera –

¡las golondrinas de ahí afuera

se están mojando!

cielo y elementos: lluvia de primavera

馬子歌の鈴鹿上るや春の雨 天文 春の雨

magouta no suzuka noboru ya haru no ame

La canción de los arrieros de Suzuka[8]

se eleva en el aire

¡lluvia de primavera!

cielo y elementos: lluvia primaveral

春雨に白木よごるゝ宮ゐかな 天文春の雨

harusame ni shiraki yo goruru miyai kana

Con la lluvia de primavera

la madera sin terminar se ensucia –

santuario sintoísta.

cielo y elementos: lluvia de primavera

生壁に花ふきつける春の風 天文 春風

namakabe ni hana fukitsukeru haru no kaze

Soplando las flores

contra la pared recién pintada –

brisa de primavera.

cielo y elementos: brisa primaveral

陽炎や草くふ馬の鼻の穴 天文 陽炎

kagerou ya kusa kuu uma no hananoana

Refleja el calor-

las fosas nasales del caballo

comiendo hierba

cielo y elementos: reflejos por calor

江戸人は上野をさして春の山 地理 春の山

edo hito wa ueno o sashite haru no yama

Gente de Edo

señalando hacia Ueno –

primavera en la colina.

tierra: montañas en primavera

たんぽゝをちらしに青む春野哉 地理 春野

tanpopo o chirashi ni aomu haruno kana

El verde extendido

de los dientes de león –

el campo en primavera.

tierra: campos en primavera

気の軽き拍子也けり茶摘歌 人事 茶摘唄

ki no karuki hyoushi nari keri chatsumiuta

Un aire despreocupado –

el ritmo

de la canción de la recolección de té.

asuntos humanos: canción de la recolección de té

一休に歌よませばや汐干狩 人事 汐干狩

ikkyuu ni uta yomaseba ya shiohigari

Me dan ganas de leer

los poemas de Ikkyu[9]–

cavando en busca de almejas.

asuntos humanos: la recogida de almejas

内海の幅狭くなる汐干哉 人事 汐干狩

uchiumi no haba semaku naru shiohi kana

La anchura de la ensenada

se vuelve estrecha –

almejas en marea baja.

asuntos humanos: almejas

涅槃会の一夜は闇もなかりけり 人事 涅槃会

nehane no ichi ya wa yami mo nakarikeri

La noche

del funeral de Buda[10] –

sin oscuridad.

asuntos humanos: el funeral de Buda

涅槃像胡蝶の夢もなかりけり 人事 涅槃像

nehanzou kochou no yume mo nakarikeri

El paranirvana de Buda[11] –

no es el sueño

de una mariposa[12].

asuntos humanos: la imagen del nirvana de Buda

燕やニつにわれし尾のひねり 動物 燕

tsubakura ya futatsu ni wareshi o no hineri

Golondrinas –

sus colas, divididas en dos,

¡se retuercen y giran!

animales: golondrina

子に鳴いて見せるか雉の高調子 動物 雉

ko ni naite miseru ka kiji no takachoushi

Mostrando sus polluelos

cómo llamar –

¡el grito agudo del faisán!

animales: faisán verde

(NT: Se trata del faisán Phasianus versicolor, endémico del Japón)

鶯の根岸はなるゝ日永かな 動物 鶯

uguisu no negishi wa naruru hinaga kana

Me he familiarizado

con las currucas arbustivas de Negishi[13] –

el largo día de primavera.

animales: curruca arbustiva

鶯の筧のみほす雪解哉 動物 鶯

uguisu no kakei nomihosu yukige kana

La curruca arbustiva

bebe agua en una tubería abierta –

¡nieve derretida!

animales: curruca arbustiva

恋猫や物干竿の丸木橋 動物 猫の恋

koineko ya monohoshizao no marukibashi

Gatos en celo –

¡El poste de tender la ropa

se convierte en un puente!

animales: gatos enamorados

(NT: frecuentemente en el ámbito anglosajón

se traduce así el kigo “gatos en celo”)

白魚は雫ばかりの重さ哉 動物 白魚

shirauo wa shizuku bakari no omosa kana

El pez de hielo[14]–

su peso es sólo

una gota de agua.

animales: pez de hielo japonés

門しめに出て聞て居る蛙かな 動物 蛙

kado shime ni dete kiite iru kaeru kana

Al salir a cerrar la puerta,

puedo escuchar

las ranas.

animales: ranas

蝶蝶や順礼の子のおくれがち 動物 蝶

chouchou ya junrei no ko no okuregachi

Tantas mariposas –

¡los hijos de los peregrinos

se quedan atrás!

animales: mariposa

黒門に丸の跡あり山さくら 植物 山桜

kuromon ni maru no ato ani yama sakura

Círculos trazados

en la puerta negra –

flores de cerezo de montaña.[15]

plantas: flores de cerezo de montaña

桜より奧に桃さく上野哉 植物 桜

sakura yori oku ni momo saku ueno kana

Entre los cerezos en flor

también florecen los melocotoneros –

¡Ueno!

plantas: cerezos en flor

西山に桜一木のあるじ哉 植物 桜

nishiyama ni sakura ichiki no aruji kana

El maestro

en el solitario cerezo en flor

de Nishiyama.[16]

plantas: cerezos en flor

鳥帽子着た人も見ゆるや嵯峨の花 植物 花

eboshi kita hito mo miyuru ya saga no hana

Se pueden ver a los hombres

usando sombreros eboshi[17] –

observación de flores en Saga[18].

plantas: flores de cerezo

古町より外側に古し梅の花 植物 梅

komachi yori togawa ni furushi ume no hana

Fuera del casco antiguo,[19]

en los árboles centenarios –

¡flores de ciruelo![20]

plantas: flores de ciruelo

1892. VERANO

姫杉の真赤に枯れしあつさ哉 時候 暑

himesugi no maaka ni kareshi atsusa kana

Los enebros

se han teñido de un color carmesí:

¡el calor!

temporada: el calor

牛の尾の力も弱るあつさ哉 時候 暑

ushi no o no chikara mo yowaru atsusa kana

La fuerza de la cola de la vaca

también se debilita –

¡el calor!

temporada: el calor

どこ見ても涼し神の灯仏の灯 時候 涼し

doko mite mo suzushi kami no hi hotoke no hi

Mires donde mires,

el frescor –

linternas de los dioses, linternas de los Budas.[21]

temporada: frescor

すずしさや音に立ちよる水車 時候 涼し

suzushisa ya oto ni tachi yoru mizuguruma

El frescor –

una noria

sonando fuerte en la noche.

temporada: frescor

涼しさや馬も海向く淡井阪 時候 涼し

suzushisa ya uma mo umi muku awaisaka

El frescor –

el caballo, también frente al mar

en Awaisaka.[22]

temporada: frescor

短夜や砂土手いそぐ小提灯 時候 短夜

mijikayo ya suna dote isogu kojouchin

La corta noche de verano –

muy rápida por el terraplén de arena,

¡una pequeña linterna de papel!

temporada: corta noche de verano

うれしげに犬の走るや麦の秋 時候 麦秋

ureshige ni inu no hashiru ya mugi no aki

Los perros parecen felices

corriendo por ahí –

es tiempo de cosechar el trigo.

temporada: época de cosecha de cebada/trigo

油絵の遠目にくもる五月かな 時候五月

aburae no toume ni kumoru satsuki kana

En un óleo[23],

una vista lejana

de un día nublado del Quinto Mes.

temporada: Quinto Mes

真黒に茄子ひかるや夏の月 天文 夏の月

makkuro ni nasu hikaru ya natsu no tsuki

En la más absoluta oscuridad

una berenjena brillando –

luna de verano

cielo y elementos: luna de verano

鱗ちる雑魚場のあとや夏の月 天文 夏の月

uroko chiru zakoba no ato ya natsu no tsuki

Restos de la lonja,

escamas dispersas –

luna de verano.

cielo y elementos: luna de verano

雪の間に小富士の風の薫りけり 天文 薫風

yuki no ma ni kofuji no kaze no kaori keri

En el Salón Nevado

sopla una brisa refrescante

¡desde el Pequeño Fuji![24]

cielo y elementos: brisa suave

むさしのや川上遠き雲の峰 天文 雲の峰

musashino ya kawakami touki kumo no mine

Musashino[25] –

a lo lejos, río arriba,

unas nubes muy altas.

cielo y elementos: nubes muy altas

野の道に撫子咲きぬ雲の峰 天文 雲の峰

no no michi ni nadeshiko sakinu kumo no mine

Unos claveles rosas

florecen junto al camino rural –

¡nubes ondulantes!

Cielo y elementos: nubes muy altas

(NT: Los claveles referidos, son Dianthus superbus , clavelito común o clavel con flecos, una especie de clavel nativa de Europa y el norte de Asia , desde Francia al norte hasta el Ártico de Noruega , y al este hasta Japón).

ゆふだちにはりあふ宮の太鼓哉 天文 タ立

yuudachi ni hariau miya no taiko kana

Los tambores del santuario

compiten

con un súbito chaparrón vespertino

cielo y elementos: chaparrón vespertino

タ立や干したる衣の裏表 天文 タ立

yuudachi ya hoshitaru koromo no uraomote

Un chaparrón repentino –

secando

mi ropa empapada.

cielo y elementos: chaparrón vespertino

タ立や橋の下なる笑ひ声 天文 タ立

yuudachi ya hashi no shita naru waraigoe

Un súbito chaparrón por la tarde –

de debajo del puente,

risas.

cielo y elementos: chaparrón vespertino

タ立に鷺の動かぬ青田かな 天文 タ立

yuudachi ni sagi no ugokanu aota kana

Bajo la lluvia de la tarde

una garza inmóvil –

verde arrozal.

cielo y elementos: chaparrón vespertino

はたごやに蝿うっ客や五月雨 天文 五月雨

hatagoya ni hae utsu kyaku ya satsukiame

Un cliente en la posada

a manotazos con las moscas –

lluvia del Quinto Mes.

Cielo y elementos: Lluvia del Quinto Mes

五月雨の雲やちぎれてほとトぎす 天文 五月雨

samidare no kumo ya chigirete hototogisu

Se van dispersando

las nubes de lluvia del Quinto Mes

¡el canto del cuco!

Cielo y elementos: Lluvia del Quinto Mes

五月雨やけふも上野を見てくらす 天文 五月雨

samidare ya kyou mo ueno o mite kurasu

Lluvia del Quinto Mes –

hoy vuelvo a pasar mi tiempo

mirando hacia Ueno.[26]

Cielo y elementos: Lluvia del Quinto Mes

梅雨晴や朝日にけぶる杉の杜 天文 梅雨晴

tsuyubare ya asahi ni keburu sugi no mori

Descanso al sol –

una niebla matinal

cubre el bosque de cipreses[27].

cielo y elementos: sol encantador

はらわたにひやつく木曽の清水哉 地理 清水

harawata ni hiya tsuku kiso no shimizu kana

Hasta la cintura

¡en el agua fría y clara

del río Kiso![28]

Tierra: agua clara de manantial

姉が織り妹が縫ふて更衣 人事 更衣

ane ga ori imo ga nuute koromogae

La hermana mayor teje,

la hermana menor cose –

Día de Cambio de Ropa[29].

Asuntos humanos: Día de Cambio de Ropa

母親に夏やせかくす団扇かな 人事 団扇

hahaoya ni natsuyase kakusu uchiwa kana

El abanico oculta

mi delgadez de verano

¡a mi madre![30]

asuntos humanos: abanico

さをとめの泥をおとせば足軽し 人事 早乙女

saotome no doro o otoseba ashigarushi

Cuando se limpia el barro

la joven plantadora de arroz…

¡un simple soldado de infantería![31]

asuntos humanos: joven plantadora de arroz

梅干の雫もよわるあつさ哉 人事 梅干す

umeboshi no shizuku mo yowaru atsusa kana

es deprimente –

incluso las ciruelas secas[32] están goteando.

¡Qué calor!

asuntos humanos: ciruelas en vinagre

蚊の口もまじりて赤き汗疣哉 人事 汗

kanokuchi mo majirite akaki asemo kana

Las picaduras de mosquitos[33]

se mezclan

con el sarpullido por calor.

Asuntos humanos: transpiración

花嫁の笠きて蓑きて田植哉 人事 田植

hanayome no kasa kite mino kite taue kana

La novia,

con sombrero de bambú y gabardina de paja –

¡plantando arroz!

asuntos humanos: plantación de arroz

折々は田螺にぎりつ田草取 人事 田草取

oriori wa tanishi nigiritsu tagusatori

De vez en cuando

recoger un caracol del estanque –

escardando el arrozal

asuntos humanos: escardar el arrozal

ぬけ裏をぬけて川べのすゞみかな 人事 納涼

nukeura o nukete kawabe no suzumi kana

Pasando por

el callejón trasero –

¡se refresca junto a la orilla del río!

asuntos humanos: disfrutando del frescor de la tarde

神に燈をあげて戻りの涼み哉 人事 納涼

kami ni tou o agete modori no suzumi kana

El frescor –

regresando de la ofrenda de la linterna

a los kami[34].

Asuntos humanos: disfrutar del frescor de la tarde

松の木をぐるりぐるりと涼み哉 人事 納涼

natsunoki o gururi gururi to suzumi kana

Donde

están los pinos –

¡el frescor!

asuntos humanos: disfrutar del frescor de la tarde

立よりて杉の皮はぐ涼み哉 人事 納涼

tachiyorite sugi no kawa hagu suzumi kana

Dejando un rato

mi piel desnuda contra el ciprés[35] –

¡qué frescor!

asuntos humanos: disfrutando del frescor de la tarde

松陰に蚤とる僧のすゞみ哉 人事 納涼

matsukage ni nomi toru sou no suzumi kana

¡Qué frescor!

un monje quitándose las pulgas

a la sombra de un pino.

Asuntos humanos: disfrutar del frescor de la tarde

溝川に小鮒ふまへし涼み哉 人事 納涼

mizokawa ni kobuna fumaeshi suzumi kana

Una pequeña carpa bajo mis pies

en el canal de desagüe –

¡al fresco!

Asuntos humanos: disfrutando del frescor de la tarde

一つづゝ流れ行きけり涼み舟 人事 納涼舟

hitotsuzutsu nagareyuki keri suzumibune

Uno a uno

flotando –

¡barcos en la brisa fresca!

asuntos humanos: refrescarse navegando

のりあげた舟に汐まつ涼み哉 人事 納涼舟

noriageta fune ni shio matsu suzumi kana

El barco, encallado,

espera la marea一

¡al fresco!

asuntos humanos: refrescarse navegando

はね鯛を取て押えて沖膾 人事 沖膾

hane tai o tote osaete okinamasu

Cogiendo el besugo saltando

y colgándolo al amanecer –

pescado fresco.

asuntos humanos: pescado consumido a bordo del barco

三津口を又一人行く袷哉 人事 袷

mitsuguchi o mata hitori yuku awase kana

La gente camina, una a una,

hacia Mitsuguchi[36]

con sus kimonos de verano.

asuntos humanos: kimono de verano forrado

雨乞や次第に近き雲の脚 人事 雨乞

amagoi ya shidai ni chikaki kumo no ashi

Rezando para que llueva –

acercándose poco a poco,

un estallido de nubes de lluvia.

asuntos humanos: rezar para que llueva

垣ごしや隣へくばる小鰺鮓 人事 鮓

kakigoshi ya tonari e kubaru koajizushi

Entregándoselo a mi vecino

al otro lado de la valla –

un pequeño sushi de jurel

asuntos humanos: sushi

月の出る裏へ裏へと鵜舟哉 人事 鵜飼

tsuki no deru ura e ura e to ubune kana

Mientras la luna sube,

hacia el fondo, hacia el fondo –

¡barcos de pesca con cormoranes!

asuntos humanos: pesca con cormoranes

虫干の塵や百年二百年 人事 土用干

mushiboshi no gomi ya hyakunen nihyakunen

Todos los trastos

de la ventilación de verano[37] –

¿un siglo? ¿dos siglos?

asuntos humanos: ventilación de verano

虫干や花見月見の衣の数 人事 土用干

mushiboshi ya hanarni tsukimi no kinu no kazu

ventilación de verano –

¡tanta ropa

para contemplar las flores y la luna!

asuntos humanos: ventilación de verano

出陣に似たる日もあり土用干 人事 土用干

shutsujin ni nitaru hi mo ani doyouboshi

Ventilación de verano –

parece un día

¡de partir a la batalla!

asuntos humanos: ventilación de verano

松原へ雪投げつけんふじ詣 人事 富士詣

matsubara e yuki nagetsuken fujimoude

Lanzar bolas de nieve

a la tumba de pino –

¡escalar el monte Fuji![38]

asuntos humanos: peregrinación al monte Fuji

空に入る身は軽げなりふじ詣 人事 富士詣

sora ni iru mi wa karuge nari fujimoude

Entrando en los cielos,

sintiéndome tan ligero…

¡escalar el monte Fuji!

asuntos humanos: peregrinación al monte Fuji

叩けとて水鶏にとざすいほり哉 動物水鶏

tatake tote kuina ni tozasu iori kana

Debido al constante golpeteo

del rascón,[39]

cierro con llave mi refugio.

animales: rascón

いしぶみの跡に啼けり閑子鳥 動物 閑古鳥

ishibumi no ato ni naku keri kankodori

Cantando sobre las ruinas

del monumento –

¡un cuco![40]

animales: cuco

焼けしぬるおのが思ひや灯取虫 動物 灯取虫

yakeshinuru ono ga omoi ya hitonirnushi

Me viene a la mente

el sonido al achicharrarse-

insectos alrededor de un farol

animales: insectos alrededor de un farol

あはれさやらんぷをヒる灯取虫 動物 灯取虫

awaresa ya ranpu o suberu hitorimushi

¡Qué lástima!

atraído por la luz,

un insecto se desliza por la lámpara.

animales: insectos alrededor de un farol

山門に蛍逃げこむしまり哉 動物 蛍

sanmon ni hotaru nigekomu shimari kana

Mientras se cierran,

por las puertas del templo

se escapan las luciérnagas.

animales: luciérnaga

手の内に蛍つめたき光かな 動物 蛍

te no uchi ni hotaru tsumetaki hikari kana

La luciérnaga

en mi mano –

una luz fría

animales: luciérnaga

[1] El pájaro, Milvus migrans.

[2] Prefacio: “Lamento mi envejecimiento prematuro”.

[3] Un número figurado. Literalmente cien ri o unas 250 millas.

[4] Prefacio: “Templo Miidera”. El famoso templo budista junto al lago Biwa en la prefectura de Shiga. No tiene una palabra que indique la estación del año, pero tiene un aire otoñal.

[5] La primera agua extraída de un pozo el día de Año Nuevo.

[6] Contraventanas correderas de papel sobre marco de madera.

[7] Rábano japonés grande y blanco.

[8] Hay una famosa canción que cantan los arrieros mientras conducen sus caballos. Tiene su origen en el Paso de Suzuka, cerca de Suzuka, en la prefectura de Mie.

[9] Un excéntrico monje budista zen de espíritu libre (1394-1481) cuyos poemas se reunieron en la Colección Nube Loca.

[10] 15º día del segundo mes. Aniversario de la histórica muerte del Buda y su entrada en el Nirvana.

[11] Shiki está mirando una imagen (probablemente una fotografía) de Buda acostado de lado mientras muere y entra en el nirvana.

[12] Aludiendo al famoso cuento de Zhuangzi de no saber si es una persona la que soñaba con ser una mariposa o viceversa.

[13] La zona donde vivía Shiki en Tokio.

[14] Salangidae, o pez hielo japonés.

[15] Prefacio: “Ueno”. La puerta es la del Templo Kaneiji en Ueno.

[16] Prefacio: «Santuario de Yamauchi». En la ciudad de Kochi, prefectura de Kochi, donde está consagrado Yamauchi Toyoshige (1827-1872). En el santuario hay una lápida conmemorativa con un haiku de Shiki.

[17] Tocado de caballero lacado en negro.

[18] Una zona cercana a Arishiyama, en Kioto, famosa por sus cerezos en flor y sus hojas otoñales.

[19] La antigua parte samurái y comercial de una ciudad.

[20] Prefacio: «Matsuyama». Shiki vio los árboles al entrar en la ciudad en tren. Hay un monumento con este haiku en la estación Komachi de Matsuyama.

[21] Escrito en Higashiyama, Kioto. En las memorias de Shiki, Murakami Sakugetsu afirma que este fue el primer haiku que escuchó de Shiki. Más tarde se convirtió en miembro del círculo de Shiki.

[22] Un lugar junto al océano, cerca de Matsuyama, donde hay una sala con una estatua consagrada a Kobo Daishi, fundador de la secta budista Shingon. Este haiku está grabado en un monumento allí.

[23] Probablemente obra de Shimomura Izan (1863-1949), pintor de la zona de Matsuyama que se mudó a Tokio. También se convirtió en poeta de haiku bajo la tutela de Shiki.

[24] Prefacio: “Noche en el Enreikan de Takahama”. El Enreikan (Salón de la Longevidad) era un edificio en la playa de Takahama, cerca de Matsuyama. Shiki tuvo allí una reunión de haiku con Kyoshi y Hekigoto. Se ha erigido un monumento con este haiku. El pequeño Fuji es Kofujiyama, una colina en la isla de Gogoshima.

[25] Una zona de meseta al noroeste de la bahía de Tokio y un lugar famoso en la literatura.

[26] Prefacio: “Negishi”. El distrito donde vivía Shiki.

[27] Cedro japonés (Crypcomeria japonica), de la familia de los cipreses.

[28] En la prefectura de Nagano, donde Shiki estaba de visita.

[29] Prefacio: “Matsuyama”. El primer día del cuarto mes lunar, uno se cambiaba de ropa y se vestía de verano. Ahora, es el 1 de junio.

[30] Prefacio: “Visitamos a mi madre en mi ciudad natal”. Esto fue en julio. En noviembre, trajo a su madre y a su hermana a Tokio para que vivieran con él.

[31] Los sombreros de los plantadores de arroz y los de los soldados rasos de los samuráis tenían un aspecto similar.

[32] Ciruelas japonesas secas y encurtidas conocidas como umeboshi.

[33] Literalmente dice Shiki: “bocas (chupadoras de sangre) de los mosquitos”.

[34] Los dioses y espíritus sintoístas.

[35] Cedro japonés (Crypcomeria japonica), de la familia de los cipreses.

[36] Mitsu (o Mitushama) era una zona portuaria de Matsuyama y ahora está incorporada a la ciudad. Mitsuguchi era la entrada a Mitsu. Allí hay un monumento de piedra con este haiku.

[37] Un periodo de verano para que todas las pertenencias se ventilaran y se eliminase la humedad después de la temporada de lluvias. La clave era dejar que una brisa seca soplara por la casa y sobre los objetos que se sacaban al exterior y estaban expuestos.

[38] Entre el 1º y el 21º día del sexto mes, se subía al Fuji y se visitaba el santuario de Okumiya.

[39] El sonido del rascón acuático, como si alguien estuviera llamando a la puerta, es un motivo común en los haikus (por ejemplo, en Bashō y Taigi).

[40] Prefacio: “Monumento al príncipe Shotoku.” (574-622). El famoso emperador que promovió el budismo en Japón. Se supone que el monumento estaba en Nara.