Verbos como aniquilar, matar, silenciar, apagar, callar el “yo” no son quizás las expresiones más adecuadas para referirnos a las maneras saludables de construir nuestra realidad o de escribir haiku. Como seres humanos, deudores de nuestra condición de seres sociales, inevitablemente siempre estaremos actuando como “yoes” que se comunican y trabajan en conjunción con los “yoes” de otros seres humanos. En el camino del haiku tanto como en el zen, el abandono del núcleo cerrado del “yo” sigue otro camino. En palabras del maestro zen Eihei Dogen en el Genjo Koan:

“Estudiar la vía del Buda es estudiar al sí mismo.

Estudiar al sí mismo es olvidar al sí mismo.

Olvidar al sí mismo es ser manifestado por miríada de cosas.

Cuando estás manifestado por miríada de cosas

tu cuerpo–mente tanto como el de los otros son abandonados” (dejados caer…).”

Así como el haiku, el yo también es un asunto de creación responsable, o mejor, de cocreación por todos los elementos “no-yo” de los que estamos hechos. Como ningún ser humano cuando aparece en este mundo es tabula rasa, la invitación a conocerse a sí mismo, pero, ante todo, a tomar cuidado de sí mismo, es el inicio del “olvido del yo”. Porque el que no se conoce no podrá tomar decisiones saludables sobre qué y cómo ser; sin saberlo, siempre estará respondiendo a condiciones que se salen de su control.

A partir de esto, surge entonces la necesidad de actuar con cuidado, de hacerse responsable de las palabras y discursos que usamos, de apreciar la vida, de elegir sabiamente todo lo que hacemos, conscientes de las consecuencias, de los daños que los actos descuidados y egoístas conllevan. Nada peor que un “yo” arrastrado, secuestrado por sus emociones y pasiones ingobernables. Por eso el Buda consideraba esencial para el camino del Despertar, el cultivo de una vida ética.

Cultivar un yo con sentido ético implica evitar el sufrimiento propio y ajeno por medio de acciones hábiles: ahimsa, no violencia, no dañar físicamente; no dañar con la palabra; no tomar lo que no se nos ofrece; no intoxicar la conciencia propia o ajena; no hacer daño con la energía sexual… Pero también nos recuerda, que podemos y debemos cultivar una alegría constante, un contento y una profunda y satisfactoria felicidad compartida fruto del desaferramiento y del reconocimiento del bienestar y la felicidad que todos los seres anhelan. Esto último podría definirse como el cultivo de un sentido ético del no-yo.

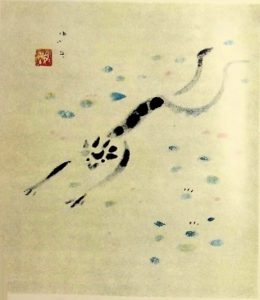

Fotografía de Luis Bernardo Cano Jaramillo

Fotografía de Luis Bernardo Cano Jaramillo

El camino que enseñó el Buda nos invita a trabajar por la salud de nuestros “yoes” que estamos creando continuamente, para que al tener “yoes” sanos y saludables podamos ver, entender y aceptar todos los elementos “no-yo” que nos mantienen y hacen posible nuestra existencia instante tras instante. Finalmente, ni unos ni otros son permanentes, no son indispensables ni satisfactorios y nuestra mayor felicidad es poderlos soltar, dejarlos ir sin sufrimiento.

Ver que el “yo” es una ilusión, no implica la disolución. El camino del haiku como el camino budista son caminos que siguen seres humanos que se expresan como “yoes”. Olvidarse del “yo” es aprender a perder la importancia personal, aprender a ser lo que realmente somos: vacío, el más allá de toda racionalidad, la ruptura con una identidad auto centrada que nos endurece y atenaza.

Pero el vacío del que se habla en el budismo no es vacío, no es ausencia ni falta. Como lo expresa bellamente el maestro Thich Nhat Hanh en una magistral ecuación de la vida:

VACÍO = TODO- YO.

La equivalencia de los términos a los dos lados de la ecuación nos descubre la realidad que nunca nos ha faltado, la presencia del todo del que nunca hemos sido excluidos, la experiencia plena de lo sagrado manifiesta en todo lo que percibimos.

* * *

No servimos para nada

Ni yo ni este arbusto…

¡Pero el cuco!

Santoka

Santoka el transgresor, Santoka el errabundo, el sin hogar, el despojado; su “yo” como un guijarro arrastrado por la corriente de un arroyo en la montaña o como una hoja de hierba mecida por la briza de la tarde, es un testigo atento de la impermanencia y la disolución; la voz de Santoka siempre nos engancha, nos hace cómplices de su itinerario desnudo, desposeído, vibrante… Un “yo” que abraza, que se entremezcla, que se diluye. 99 HAIKUS DE MU-I, traducción de Vicente Haya y Keiko Kawabe, p. 93, MANDALA Ediciones, Madrid, 2010.

yo, cáscara…

reza

la voz de la cigarra

Yayu (m. 1783)

Como las serpientes o las cigarras, la vida y el crecimiento del “yo” se dan por medio de “mudas”, algunas imperceptibles, otras dolorosas… La piel humana esta de muda constante, pero imperceptible. Yuya percibe la revelación de la cigarra cuando abandona su viejo caparazón que quizás, le recuerda sus propias “mudas”, los cambios a lo largo de su vida. Este haiku péndula entre una visión intimista, melancólica de un yo desgarrado y una comprensión muy profunda de lo sagrado que se reconoce en el cambio.

Esta es una versión personal de la traducción que aparece en HAIKUS DEL YO, M. Concepción Cabrera G. Tesis de grado, U. de Sevilla, p. 22.