No hay nada más ubicuo en el paisaje japonés que el graznido de los cuervos (Corvus macrorhyncos). No sólo es el único sonido animal que logra imponerse al chillido de las cigarras, sino que también son una de las pocas aves que se escuchan en el silencio invernal de los montes y zonas rurales, sin contar con que también están presentes en las ciudades. Aunque pueden ser considerados dañinos para la agricultura o molestos por su escándalo, los cuervos han tenido cierto valor simbólico y religioso debido a los mitos de origen continental que ponían a una de estas aves en el sol y que los convirtieron en emblemas del mismo. Por extensión, se asociaron a las múltiples deidades solares de Japón, en cuya iconografía suele aparecer un disco rojo con un cuervo de tres patas. Es particularmente importante el enviado por la diosa Amaterasu 天照 para guiar al Guerrero Divino (Jinmu 神武), fundador mítico del reino de Yamato, en su conquista del archipiélago japonés, pues se asocia al mandato divino de la casa imperial. Al mismo tiempo, son la inspiración formal de los tengu 天狗, seres sobrenaturales de moralidad ambigua que protegen las montañas, así como de algunas deidades emparentadas, entre las que destaca el Avatar de Īzuna (Īzuna Gongen 飯綱権現). De igual manera, el color de su plumaje sirve como parámetro de un cabello bonito.

El nombre japonés de estas aves totalmente negras es karasu, escribible con el carácter 烏 o con 鴉. Pese a su presencia constante, son poco frecuentes en la poesía clásica. En cambio, hay muchos haikus en los que aparecen y, con frecuencia, es su graznido el que atrae la atención. Aunque no se los asocia con una estación específica, existen palabras como “cuervo de frío” (kangarasu 寒烏), propia del invierno, o “primer cuervo” (hatsugarasu 初烏), relacionada con el Año Nuevo. Construyen sus grandes nidos en la primavera, cuando los árboles carecen de hojas, por lo que estas estructuras y sus crías funcionan como palabras de esa estación.

1.

El Príncipe de Ôtsu 大津 (663-686), poeta de kanshi y de waka, heredero al trono acusado de traición por la Emperatriz que Tuvo la Sucesión (Jitô 持統). Éste es el poema número 7 de El esplendor del estilo amado (Kaifūsô 懐風藻; 751) y tiene el título «Un poema antes de la muerte» (Rinjū ichizetsu 臨終一絕).

金烏臨西舍 鼓聲催短命 泉路無賓主 此夕誰家向

El cuervo dorado desciende a su residencia del oeste,

mientras las voces de los tambores apresuran mi corta vida.

En las sendas del inframundo, no hay huésped ni anfitrión:

en este ocaso, ¿a qué casa me dirigiré?

“Cuervo dorado” es una metáfora de origen chino para referirse al sol, la cual se basa en antiguos mitos. En este sentido, su descenso a la residencia occidental significa el ocaso.

2.

Poema anónimo con el número 1263 de la Antología de la miríada de hojas (Man’yôshū 万葉集; c. 759)

暁跡夜烏雖鳴此山上之木末之於者未静之

暁と夜烏鳴けどこの岡の木末の上はいまだ静けし

Akatoki to / yogarasu nakedo / kono oka no / konure no ue wa / imada shizukeshi

Pese al graznido

del cuervo nocturno al alba,

sobre las ramas

de aquellas colinas,

permanece el silencio.

3.

Poema anónimo con el número 3095 de la Antología de la miríada de hojas (Man’yôshū 万葉集; c. 759)

朝烏早勿鳴吾背子之旦開之容儀見者悲毛

朝烏早くな鳴きそ我が背子が朝明の姿見れば悲しも

Asagarasu / hayaku na naki so / waga seko ga / asake no sugata / mireba kanashi mo

Cuervo matutino,

no graznes tan temprano.

Ver la silueta

al alba de mi amado

¡me produce tristeza!

El amanecer es el momento de separación de los amados que pasaron la noche juntos, cuando el hombre solía partir de regreso a su propia residencia.

4.

Poema anónimo con el número 3521 de la Antología de la miríada de hojas (Man’yôshū 万葉集; c. 759)

可良須等布 於保乎曽杼里能 麻左[偏弖]尓毛 伎麻左奴伎美乎 許呂久等曽奈久

烏とふ大をそ鳥のまさでにも来まさぬ君をころくとぞ鳴く

Karasu chô / ô oso tori no / masade ni mo / komasanu kimi o / koroku to zo naku

Hasta esa tonta

ave llamada cuervo

me lo confirma:

que «acá, acá» llega ya

grazna sobre el ausente.

5.

El príncipe de Takamiya 高宮 (siglo VIII). Éste es el poema 3866 de la Antología de la miríada de hojas (Man’yôshū 万葉集; c. 759).

波羅門乃 作有流小田乎 喫烏 瞼腫而 幡幢尓居

波羅門の作れる小田を食む烏瞼腫れて幡桙に居り

Baramon no / tsukureru oda o / hamu karasu / manabuta harete / hatahoko ni ori

Cuervos devoran

el arrozal construido

por Bodhisena.

Inflamados los párpados,

sirven como estandartes.

Bodhisena (704-760) fue un monje del sur de la India que llegó a Japón en el 736 buscando a la reencarnación del bodhisattva Mañjuśri, que reconoció en el monje Gyôki 行基. Fue uno de los transmisores de la Escuela de la Guirnalda de Flores (Kegonshū 華厳宗), introductor del estudio del sánscrito y consejero político que impulsó proyectos de construcción. El poema tiene un tono cómico visible en comparar los párpados inflamados con pendones, aunque no se puede saber a quien se refiere.

6.

Ikkyū Sōjun 一休宗純 (1394-1481), monje de la Escuela de Línjì (Rinzaishū 臨済宗), poeta sinófilo, calígrafo, abad del Templo de la Gran Virtud (Daitokuji 大徳寺) y preceptor imperial. Éste es el poema escrito para conmemorar su iluminación a la edad de 27 años, momento que ocurrió mientras meditaba en un bote sobre el Lago Biwa y, entre el sonido de las olas que lo hicieron olvidarse de sí mismo, escuchó el graznido de un cuervo.

十年以前識情心

嗔恚豪機在即今

鴉笑出塵羅漢果

昭陽日影玉顔吟

Los últimos diez años, el corazón conoció las pasiones,

lleno de una gran ira, pero la oportunidad está en el ahora.

Un cuervo ríe, salgo del polvo: al fin un arhat.

En Zhāoyáng, a la luz del sol, un rostro como el jade canta.

Para entender este zekku 絶句, es necesario referirse al hipotexto del que proceden las imágenes, escrito por Wáng Chānglíng 王昌齡 (698-757) y titulado «Versos otoñales en Zhǎngxìn» (Zhǎngxìn qiū cí 長信秋詞)

奉帚平明金殿開, 且將團扇暫徘徊。

玉顏不及寒鴉色, 猶帶昭陽日影來。

Dedicada a barrer desde el alba cuando el Palacio Dorado abre sus puertas

y sólo deambular en grupo con los abanicos para pasar el rato.

Un rostro como el jade no se compara con el color de un cuervo invernal

que aún recibe en Zhāoyáng la luz del sol.

Este poema se inspira en la historia de la consorte Bān Jiéyú 班婕妤 (48 a.e.c. – 2 a.e.c), que cayó de la gracia del emperador Chéng 成, pero logró convertirse en dama de compañía de la madre de éste gracias a su gran conocimiento y habilidad oratoria. Aquí se la muestra olvidada y sin mayor entretenimiento en el palacio de Zhǎngxìn, que mantiene limpio para visitantes que no llegarán. Los abanicos son una alusión a un poema de Bān en el que habla de estos objetos siendo descartados con la llegada del otoño por cortesanos asiduos a la novedad. Mientras tanto, Zhāoyáng es el palacio de la corte de Han, donde vivía la nueva consorte favorecida por el emperador, del que el sol era un símbolo. Con esta alusión, Ikkyū compara su situación precedente con la de aquella poetisa que languidecía sin recibir lo que esperaba. Finalmente, él experimenta la iluminación con el graznido del cuervo y deja atrás el resentimiento.

7.

Matsunaga Teitoku 松永貞徳 (1571-1654), poeta de renga discípulo de Satomura Joha 里村紹巴, poeta de tanka discípulo del Ministro de la Izquierda Kujô Tanemichi 九条稙通 y del señor feudal Hosokawa Yūsai 細川幽斎, estudioso de la poesía clásica, secretario privado del regente Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 y maestro de haikai en torno a quien se formó la escuela Teimon 貞門.

烏には似ぬうの花ぞ鷺の色

Karasu ni wa / ninu unohana zo / sagi no iro

¡Justo la deutzia

no se parece al cuervo!

Color de garzas.

El nombre en japonés de la Deutzia crenata es unohana 卯の花, donde u 卯 es el cuarto signo del zodiaco chino, el del conejo, hana 花 significa flor y no の indica una relación de pertenencia o inclusión del segundo término en el primero. En este sentido, la traducción del nombre es «flor del signo del conejo», derivado de que florecía en el cuarto mes del calendario lunar. Sin embargo, esa primera sílaba le suena al poeta como cormorán, u 鵜, un ave de color negro que es parte de una expresión popular «un cuervo que imita a un cormorán» (u no mane o suru karasu 鵜の真似をする烏), usada para llamar a alguien que, al no conocer su propio valor, incurre en los errores de aquellos a quienes imita. Las flores de la deutzia son blancas, por lo que no habría ningún parecido con un cuervo. La última parte del poema se debe a la palabra uro 烏鷺, formada por el sinograma para cuervo y el de garza, que significa «negro y blanco».

8.

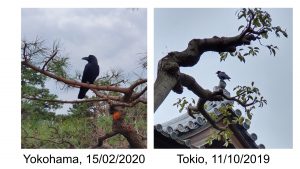

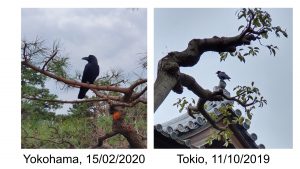

Matsuo Bashô 松尾芭蕉 (1644-1694). Poema incrito en una pintura del mismo autor de 1680, cuando vivía recluido en Fukagawa, conservada en el Museo Idemitsu 出光 de Tokio. Las veinte sílabas y las imágenes de tinta señalan la influencia de la tradición poética china de este poema al ser cercano a un zekku 絶句.

枯枝に烏のとまりたるや秋の暮

Kareeda ni / karasu no tomaritaru ya / aki no kure

Está posado un cuervo

en la rama desnuda.

Ocaso otoñal.

Versión conservada en la compilación de hokku Arano 阿羅野 de 1689.

枯枝に烏とまりけり秋の暮れ

Kareeda ni / karasu tomarikeri / aki no kure

Se posó un cuervo

en la rama desnuda.

Ocaso otoñal.

Poema inscrito en una pintura del mismo autor de 1691 y acompañado de un comentario que lo sitúa una mañana en el Templo de Kisô (Kisôji 木曽寺), luego de levantarse con el sonido de las campanas y observar los árboles que parecían llenos de flores de tela blanca.

つね憎き烏も雪のあした哉

Tsune nikuki / karasu mo yuki mo / ashita kana

¡Ah, qué alba nevada

hasta con esos cuervos

siempre odiosos!

Versión conservada en la Antología de los leones mendigos (Komo jishi shū 薦獅子集; 1693)

ひごろにくき烏も雪の朝哉

Higoro nikuki / karasu mo yuki no / ashita kana

¡Ah, qué alba nevada

hasta con los normalmente

odiosos cuervos!

9.

Yosa Buson 与謝蕪村 (1716-1784), poeta de haikai y pintor.

己が羽の文字もよめたり初鴉

Ore ga ha no / moji mo yometari / hatsugarasu

También las letras

de sus plumas pude leer:

el primer cuervo.

10.

Kobayashi Issa 小林一茶 (1763-1828), monje de la Escuela de la Verdad de la Tierra Pura (Jôdoshinshū 浄土真宗) y poeta de haikai.

挑灯もちらりほらりやはつ烏

Tôchin mo / chirarihorari ya / hatsugarasu

Se avivan fuegos

también por aquí y por allá.

Primeros cuervos.

鳩の恋烏の恋や春の雨

Kamo no koi / karasu no koi ya / haru no ame

Amor de patos,

y el amor de los cuervos.

Lluvia vernal.

La primavera es la temporada de reproducción de patos, cuervos y otras aves, por lo que pasan mayor tiempo en pareja.

11.

Sarai Kyokusen 皿井旭川 (1870-1945), médico otorrinolaringólogo, profesor de la Universidad Médica de Okayama (Okayama Ika Daigaku 岡山医科大学) y haikuísta discípulo de Takahama Kyôshi 高浜虚子.

浮腰となりし烏や柿紅葉

Ukigoshi to / narishi karasu ya / kaki momiji

Aquellos cuervos

se ponen muy inquietos.

Caqui enrojecido.

12.

Takahama Kyôshi 高浜虚子 (1874-1959), haikuísta discípulo de Masaoka Shiki 正岡子規, editor, novelista y dramaturgo.

初鴉廓の夜明けもたゝならず

Hatsu karasu / kaku no yoake mo / tada narazu

Primeros cuervos.

Todavía no amanece

sobre este barrio.

13.

Terada Torahiko 寺田寅彦 (1878-1935), físico, profesor de la Universidad Imperial de Tokio, miembro del Instituto de Investigaciones Físicas y Químicas (Rikagaku Kenkyūsho 理化学研究所), miembro de la Academia Imperial (Teikoku Gakushiin 帝国学士院) y haikuísta discípulo de Natsume Sôseki 夏目漱石.

夕立や鴉は飛んで牛ぬるゝ

Yūdachi ya / karasu wa tonde / ushi nururu

Chaparrón de ocaso.

Los cuervos se van volando

y el buey se moja.

Yūdachi 夕立, traducida por “chaparrón de ocaso”, es una palabra estacional del verano que nombra lluvias intensas, pero breves.

14

Aizu Yaichi 会津八一 (1881-1956), docente de inglés, historiador del arte especialista en los periodos Asuka y Nara, profesor emérito de la Universidad de Waseda, poeta de tanka y haikuísta.

橋の霜鴉の痕を判ずべく

Hashi no shimo / karasu no ato o / hanzubeku

Escarcha en puente

para evaluar las huellas

de los cuervos.

15.

Taneda Santôka 種田山頭火 (1882-1940), haikuísta de estilo libre, caminante y monje de la Escuela Sôtô (Sôtôshū 曹洞宗).

鴉啼いてわたしも一人

Karasu naite / watashi mo hitori

Un cuervo grazna.

Yo también estoy solo.

風の中からかあかあ鴉

Kaze no naka kara / kā kā karasu

De entre los vientos,

el «¡croc! ¡croc!» de un cuervo.

16.

Īda Dakotsu 飯田蛇笏 (1885-1962), haikuísta díscipulo de Takahama Kyôshi 高浜虚子 y editor.

五月山月出て鴉啼きしづむ

Satsukiyama / tsuki dete karasu / nakishizumu

Monte Satsuki:

sale la luna y los cuervos

graznan sin tregua.

17.

Hata Kôichi 畑耕一 (1886-1957), novelista, dramaturgo, periodista cultural, jefe editorial de varias publicaciones, compositor, profesor de la Universidad Meiji 明治 y haikuísta.

たそがれのなにか落しぬ鴉の巣

Tasogare no / nanika otoshinu / karasu no su

Lo que cayó

en la penumbra:

el nido de unos cuervos.

18.

Hayashibara Kôzô 林原耒井 (1887-1975), especialista en literatura inglesa, profesor de las universidades Hôsei 法政, Meiji 明治, etc. y haikuísta discípulo de Usuda Arô 臼田亜浪.

花桐に烏がとまりあな黒し

Hana kiri ni / karasu ga tomari / ana koroshi

Se posa un cuervo

en la paulonia en flor:

un hoyo negro.

Las paulonias (Pawlonia tomentosa) florecen en mayo, por lo que su nombre es una palabra estacional de dicho mes.

19.

Takano Sujū 高野素十 (1893-1976), médico forense y serólogo con doctorado, profesor de la Universidad Médica de Niigata, haikuísta discípulo de Takahama Kyôshi 高浜虚子 y editor.

食べ飽きてとんとん歩く鴉の子

Tabe akite / tonton aruku / karasu no ko

Las crías de cuervo

caminan con un tap, tap

hartas de comer.

20.

Nishimura Kôhô 西村公鳳 (1895-1989)

子供らと鴉と浜の祭来る

Kodomo-ra to / karasu to hama no / matsuri kuru

Niños y cuervos

vienen al festival

hecho en la playa

21.

Okada Kôyô 岡田耿陽 (1897-1985), haikuísta díscipulo de Takahama Kyôshi 高浜虚子 y editor.

桜蝦干せば来るなり浜鴉

Sakuraebi / hoseba kuru nari / hama karasu

Vienen al poner

a secar los camarones:

cuervos de playa.

Sakuraebi 桜蝦 (Sergia lucens) es un tipo de camarón pequeño de color rosado que habita aguas profundas, pero sube a la superficie en la primavera. Su color recuerda al de los cerezos, además de que son capturados y puestos a secar en la playa en el mismo periodo del florecimiento de esos árboles. Por ello, su nombre es una palabra estacional de abril.

22.

Nakajima Getsuryū 中島月笠 (1899-1987), haikuísta discípulo de Watanabe Suiha 渡辺水巴.

夜鴉の含み声なり秋涼し

Yogarasu no / fukumigoe nari / aki suzushi

La voz ahogada

de un cuervo por la noche.

Un fresco otoño.

23.

Shiba Fukio 芝不器男 (1903-1930), haikuísta.

鴉はや唖々とゐるなリ菌狩

Karasu haya / ā to iru nari / kinokogari

¡Ay, aquel cuervo

está con su croc, croc!

Colecta de hongos.

Los hongos son característicos de octubre, por lo que kinokogari 菌狩 o colecta de hongos es una palabra estacional de ese mes.

24.

Hashimoto Keiji 橋本鶏二 (1907-1990), haikuísta discípulo de Takahama Kyôshi 高浜虚子, editor y asesor de la Asociación de Haikuístas (Haijin Kyôkai 俳人協会).

炎天や鴉があるく森の底

Enten ya / karasu ga aruku / mori no soko

Suelo del bosque

en que camina un cuervo.

Sol abrasador.

Enten 炎天, que significa sol abrasador, es una palabra estacional de julio, periodo del verano en que ya terminó el monzón.

25.

Ishikawa Keirô 石川桂郎 (1909-1975), haikuísta discípulo de Sugita Hisajo 杉田久女 y de Ishida Hakyô 石田波郷, novelista, ensayista, compilador y editor.

枯蓮に応ふるごとく唖鴉

Karehasu ni / irauru gotoku / ā karasu

Como respuesta

a los lotos marchitos,

«croc, croc» del cuervo.

Los lotos marchitos son característicos del invierno y, en general, el prefijo kare 枯 forma palabras de esa estación.

26.

Ishida Hakyô 石田波郷 (1913-1969), haikuísta discípulo de Mizuhara Shūôshi 水原秋桜子 y editor.

山越の鴉こゑなし花辛夷

Yamagoshi no / karasu koe nashi / hana kobushi

No tiene voz

el cuervo que baja el monte.

Magnolia en flor.

27.

Takagi Haruko 高木晴子 (1915-2000), hija y discípula de Takahama Kyôshi 高浜虚子 y editora.

杜に鳴く鵯よ鴉よ鹿島宮

Mori ni naku / hiyo yo karasu yo / Kashimagū

¡Bulbules y cuervos

chillando en soto sagrado!

Santuario Kashima.

Los santuarios de Kashima (Kashima jinja 鹿島神社), distribuidos principalmente al noreste del país, están dedicados a Takemikazuchi 武甕槌 / 建御雷, dios de la guerra, protector contra los sismos y uno de los tutelares de los antiguos clanes aristocráticos Nakatomi 中臣 y Fujiwara 藤原. El centro de su culto se encuentra en la ciudad epónima en la prefectura de Ibaraki, el cual recibe la denominación de Jingū 神宮. Es famoso por su bosque con más de ochocientas especies de plantas y su jardín de ciervos, mensajeros del dios. Por su parte, chiyo o chiyodori 鵯, bulbul en español, es una palabra estacional de octubre, cuando dichas aves descienden de las montañas para comer frutos de la temporada.

28.

Kishida Chigyo 岸田稚魚 (1918-1988), haikuísta discípulo de Ishida Hakyô 石田波郷.

田楽やたまたま秋の鴉啼き

Dengaku ya / tamatama aki no / karasu naki

¡La danza agrícola!

De repente, el graznido

de un cuervo otoñal.

29.

Kawai Gaibu 河合凱夫 (1922-1999), director de la Escuela Primaria Central de la Ciudad de Noda (Nodashiritsu Chūô Shôgakkô 野田市立中央小学校) y haikuísta.

鴉来て深みにはまる紅葉谷

Karasu kite / fukami ni hamaru / momijidani

Un cuervo viene

y se interna en la espesura.

Valle otoñal.

Momijidani 紅葉谷 indica un valle de hojas coloridas por el otoño.

30.

Yagi Mikajo 八木三日女 (1924-2014), oftalmóloga con doctorado, profesora y haikuísta discípula de Hirahata Seitô 平畑静塔.

弁天に烏甘ゆる春の水

Benten ni karasu amayuru haru no mizu

Le es dulce al cuervo

el agua primaveral

del santuario a Benten.

Benten 弁天, que significa «Devī del Discurso», y Benzaiten 弁才天, «Devī del Discurso y el Ingenio», son los nombres japoneses de Sarasvatī, deidad de las aguas, la elocuencia, la música y la sabiduría, así como diosa tutelar de los antiguos clanes Taira 平 y Hôjô 北条. Sus santuarios suelen estar construidos en islas al centro de estanques artificiales, aunque los más importantes están en formaciones naturales.

31.

Hirano Hajime 平野哉

夏風邪や鴉に声を奪はれぬ

Natsu kaze ya / karasu ni koe o / ubawarenu

Gripe estival.

El cuervo debe haberme

robado la voz.

Charrán patinegro

Charrán patinegro