古白日来

13 de octubre de 1901

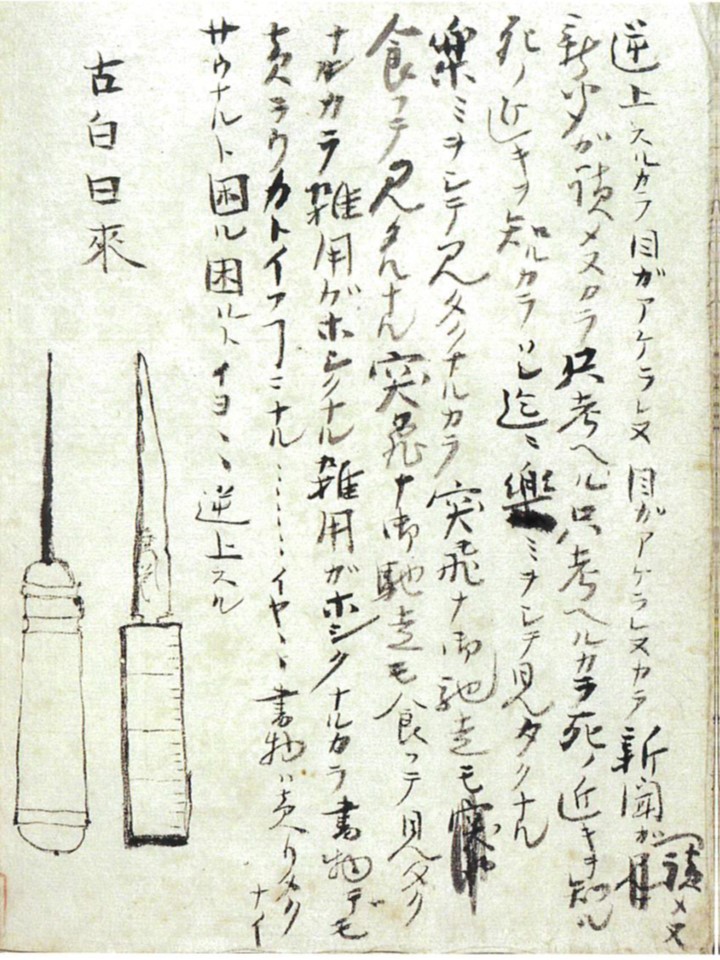

…Mi mente cambió de repente. Bueno, no puedo soportarlo ¿Qué debo hacer? Puedo ver a mano un cuchillo desafilado de unas dos pulgadas de largo y un punzón de unas dos pulgadas de largo. Aparece una fiebre suicida de forma irregular …Pero no puedes morir con esta espada desafilada o un punzón. Sé que hay una navaja en la habitación de al lado. Si tuviera esa navaja, sería capaz de cortar mi garganta, pero lamentablemente, ahora ni siquiera puedo gatear. No hay forma de que pueda cortar la nuez de la garganta con este cuchillo. Pero si me atravieso el corazón con un punzón, estoy seguro de que moriré. Pero no puedo. La muerte no da miedo, pero el sufrimiento sí. Es aterrador pensar que incluso el dolor de la enfermedad es insoportable y que la muerte está por encima de eso. Eso no es todo. Después de todo, cuando miro un cuchillo, siento una sensación de pavor brotando del fondo de mi corazón. Cuando volví a ver este cuchillo hoy, me sentí mareado y asustado. Traté de levantarlo con mis manos, pero me contuve, pensando que ese era el lugar. En mi corazón, dos cosas están peleando: si quiero tomarlo o no. Mientras pensaba en ello, sollocé… comencé a llorar. Para entonces mi madre había regresado. Debía de ser tan temprano que había salido al porche.

…Mi mente cambió de repente. Bueno, no puedo soportarlo ¿Qué debo hacer? Puedo ver a mano un cuchillo desafilado de unas dos pulgadas de largo y un punzón de unas dos pulgadas de largo. Aparece una fiebre suicida de forma irregular …Pero no puedes morir con esta espada desafilada o un punzón. Sé que hay una navaja en la habitación de al lado. Si tuviera esa navaja, sería capaz de cortar mi garganta, pero lamentablemente, ahora ni siquiera puedo gatear. No hay forma de que pueda cortar la nuez de la garganta con este cuchillo. Pero si me atravieso el corazón con un punzón, estoy seguro de que moriré. Pero no puedo. La muerte no da miedo, pero el sufrimiento sí. Es aterrador pensar que incluso el dolor de la enfermedad es insoportable y que la muerte está por encima de eso. Eso no es todo. Después de todo, cuando miro un cuchillo, siento una sensación de pavor brotando del fondo de mi corazón. Cuando volví a ver este cuchillo hoy, me sentí mareado y asustado. Traté de levantarlo con mis manos, pero me contuve, pensando que ese era el lugar. En mi corazón, dos cosas están peleando: si quiero tomarlo o no. Mientras pensaba en ello, sollocé… comencé a llorar. Para entonces mi madre había regresado. Debía de ser tan temprano que había salido al porche.

Cuando la sangre se me sube a la cabeza, no puedo abrir los ojos. Como no puedo abrir los ojos, no puedo leer los periódicos. Como no puedo leer periódicos, sigo pensando. Como sigo pensando, sé que la muerte se acerca. Como sé que la muerte se acerca, quiero divertirme antes de eso. Como quiero divertirme, me apetece probar algún festín excepcional. Como tengo ganas de probar un festín excepcional, necesito algo en lo que ocuparme. Como necesito algo en qué ocuparme, llego a pensar en vender mis libros. No, no, no quiero vender mis libros. Pues bien, estoy en problemas. Como estoy en problemas, la sangre se me sube a la cabeza aún más.

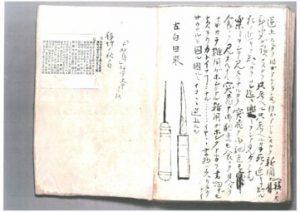

Kohaku llamó. «Ven».

Cuando volvía a sollozar, me visitó Shihouta. Mientras me quejaba con él de Hototogisu, del dinero y de otras cosas, se hizo de noche y me sentí mejor.

14 de octubre de 1901

Nadie me llamó.

15 de octubre de 1901

Como no pude dormir la noche anterior a ayer, me quedé dormido ayer temprano por la noche. Me desperté y dormí, me desperté y dormí hasta el amanecer; y pronto tuve una deposición.

Como me sentía fatal, escribí a mi tío de Matsuyama.

Notas:

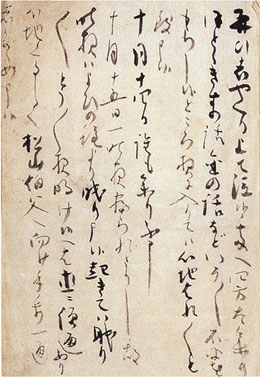

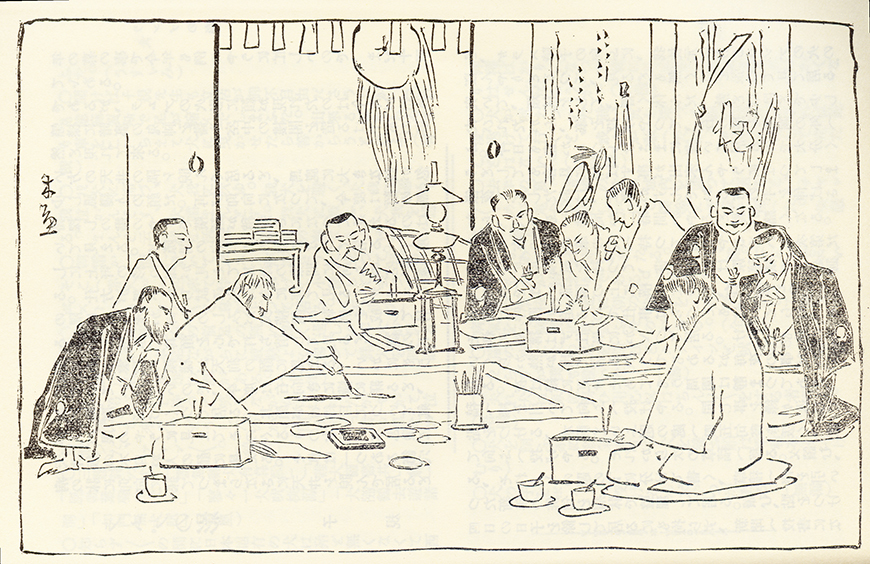

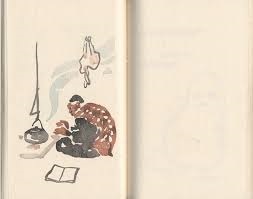

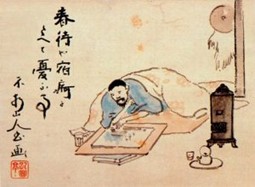

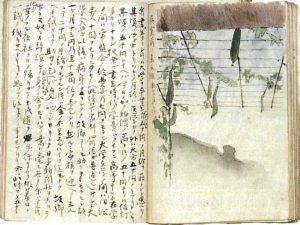

Las imágenes del Gyoga Manroku se corresponden con la página final del Volumen 1 y el comienzo del Volumen 2 .

Puedes conocer más a fondo todo lo que rodea esta historia clicando aquí.

Se escribe una sentencia espantosa. Shiki, que estaba solo, consideró suicidarse con un pequeño cuchillo y un punzón de la caja de la piedra de tinta. Sabía que había una navaja ideal para el suicidio por la casa, pero no podía buscar y llegar tan lejos. Cuando estaba pensando, «La muerte no da miedo, pero el sufrimiento sí», Yae volvió. En el entorno de Shiki aún se preguntan ¿Fue el espíritu de Kohaku, que vino del inframundo, lo que llevó a Shiki a tales pensamientos?

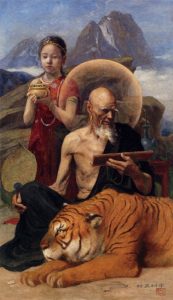

Kohaku vuelve del inframundo y sale de su tumba para incitar a Shiki

Kohaku vuelve del inframundo y sale de su tumba para incitar a Shiki

Nota de Rie Yamanouchi. Creo que el texto transmite fuertemente la irritación y la impaciencia de Shiki con su enfermedad. Al mismo tiempo, muestra una fuerza mental extraordinaria al hacer que suene humorístico, repitiendo la misma estructura de la oración en broma y representando cómicamente su apego a los banquetes y los libros. Rie Yamanouchi

Sentados a la izquierda Kohaku y a la derecha Shiki

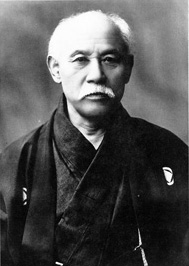

Cuando casi había terminado el primer volumen de Gyouga-Manroku, Shiki estaba tan deprimido por el final de su vida que le asaltaron pensamientos suicidas. Así que dibujó un cuchillo y un punzón; junto a ellos escribió: «Kohaku llamó, ‘Ven'». El primo y antiguo aprendiz de Shiki, Kohaku Fujino, que estudió con Shōyō Tsubouchi en el Senmon Gakko de Tokio, escribió novelas y obras de teatro, así como haiku, que Shiki editó en su honor después de que éste se disparara en 1895. Shiki confesó a su mejor amigo, el gran novelista Sōseki Natsume, que por aquel entonces estudiaba en Londres, que la vida le resultaba demasiado penosa, «de hecho, sufro el dolor de no poder vivir. En mi diario, hay un lugar donde los cuatro caracteres «Kohaku llamó: Ven».’ están escritos en caracteres especiales«. (Carta de Shiki a Soseki, fechada el 6 de noviembre de 1901).

Nota de Hiroe Moriguchi. En la simple frase «Nadie me llamó», podemos sentir lo encantado que estaba Shiki cuando recibía visitas. Como no podía salir, hablar con ellos era probablemente el único momento en que sentía conexión con la sociedad. Hiroe Moriguchi